擁有世界文化遺產的修道院圖書館,融合了中世紀建築與現代活力的名城。

內容目錄

Toggle一、簡要介紹

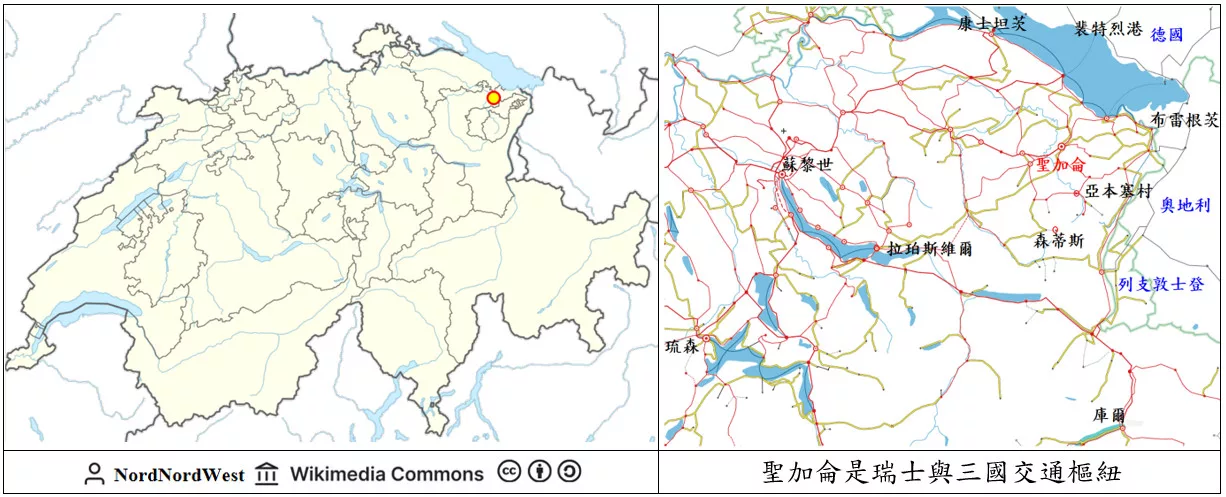

1. 位置與交通

聖加侖是瑞士東部的重要交通樞紐,也可作為往德國、奧地利與列支敦士登跨境旅行的起點。火車直達時程至蘇黎世約1小時、庫爾約1小時半、德國康斯坦茨約40分鐘、奧地利布雷根茨約30分鐘;與琉森約2小時的車程,是著名的阿爾卑斯山麓列車,沿途翻越高達99米的西特爾高架橋(Sitter viaduct),穿越圖根堡(Toggenburg)山谷,經拉珀斯維爾(Rapperswil)與羅森圖姆(Rothenthurm)壯麗的高地沼澤,相當受旅客青睞。當然,聖加侖更是處於亞本塞爾阿爾卑斯(Appenzeller Alpen)區域包括亞本塞村、森蒂斯峰等景區的交通中樞核心位置。

2. 聖加侖的歷史

聖加侖的名字來自於愛爾蘭傳教士聖加爾(Saint Gallus), 612年左右於此地建造了一座隱修所。747年起,聖加侖修道院已開始遵循本篤規條(Benedictine Rule),並要求信徒研讀書籍進行潛修,因此設置了一個圖書館。中世紀時,聖加侖儼然已成爲歐洲重要的宗教與學術中心。

18~19世紀聖加侖以其高品質的刺繡聞名於世,成為瑞士東部的經濟驅動力之一。相應衍生的經濟學科大學、劇場、博物館,學術與文藝活動充沛蓬勃,是極具創新的文化古都。

聖加侖現為聖加侖州(Canton of St. Gallen)的首府,是瑞士第8大城。無論是文化愛好者、歷史探險者,還是自然愛好者,聖加侖都提供了豐富的體驗。

3. 城市亮點與主要景點

(1)聖加侖修道院與修道院圖書館(Abbey of Saint Gall and Library):列為聯合國教科文組織世界文化遺產,是聖加侖的標誌性建築。

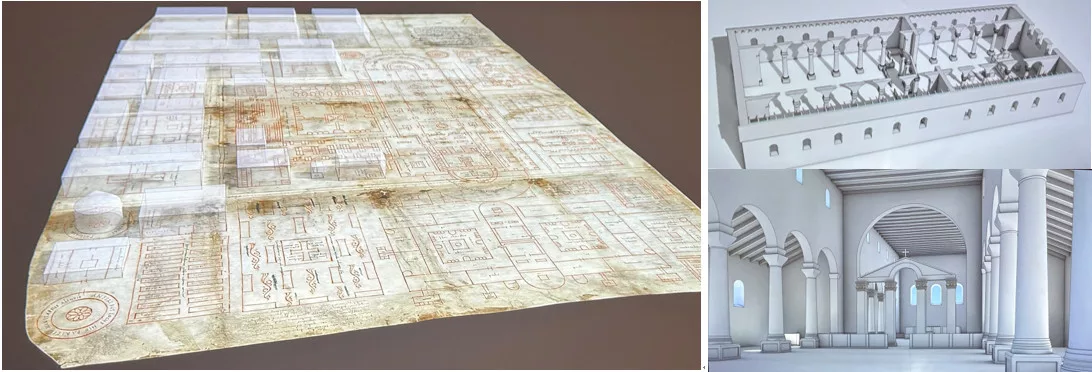

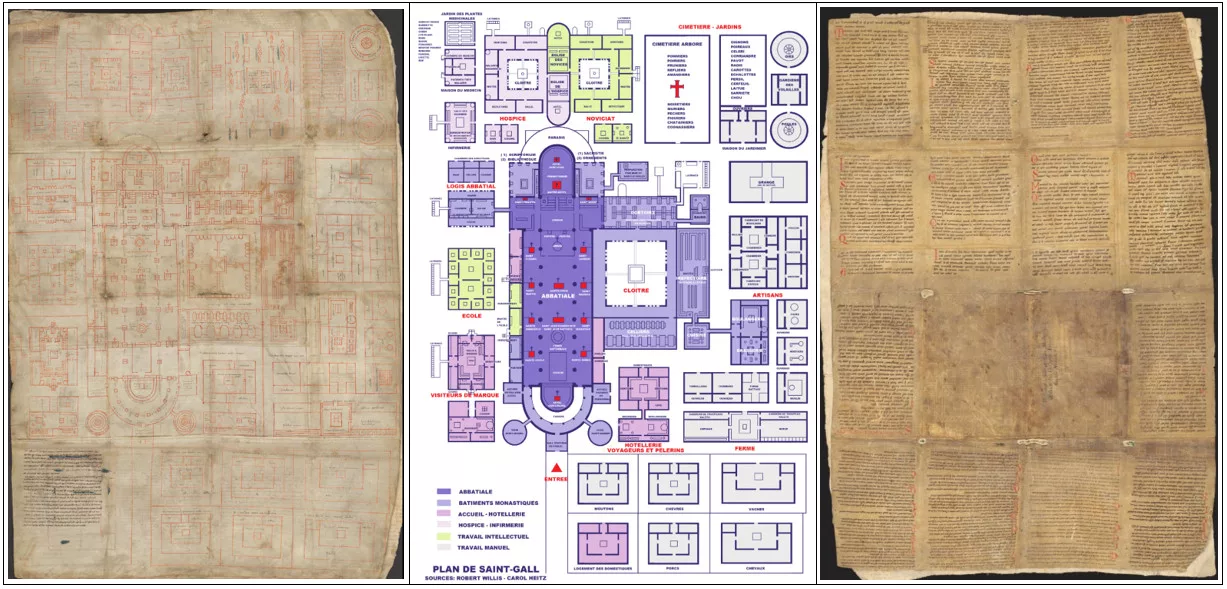

(2)聖加侖平面圖(Plan of Saint Gall):9世紀修道院建築圖,存於修道院案館展廳。

(3)歷史老城區(Altstadt):老城區以其保存完好的中世紀建築、精緻的雕花凸窗和色彩鮮豔的建築聞名。

(4)城市客廳(Stadtlounge):又稱紅廣場(Roter Platz):現代藝術公共休憩空間,以其鮮紅色地面聞名。

(5)三湖區(Drei Weieren):位於修道院南邊山丘上的人工湖,是欣賞聖加侖城市全景的熱門地點。

(6)聖加侖大學(University of St. Gallen, HSG):世界上最頂尖的商業與經濟學校之一,校園內有不錯的現代藝術作品和建築設計。

4. 當地美食與購物

(1)聖加侖香腸(St. Galler Bratwurst):無需搭配芥末的白色香腸,是當地的標誌性小吃。

(2)杏仁餡餅(Biberli):以杏仁和蜂蜜製作的甜點,常作為伴手禮。

(3)購物:老城區的精品店出售傳統刺繡、手工製品和當地美食,適合購買紀念品。

5. 活動與節慶

(1)音樂節(OpenAir St. Gallen):每年夏季舉行,是瑞士最大的戶外音樂節之一,吸引了國際知名音樂家和眾多觀眾。

(2)聖誕市集:聖加侖的聖誕市集在節日期間點亮城市,擁有閃亮的燈飾和溫馨的氛圍,是冬季旅遊的亮點。

二、主要景點介紹

1. 火車站(Hauptbahnhof)

聖加侖火車站的建築融合了歷史與現代元素,既保留了19世紀火車站建築的典雅風格,又在功能性上進行了現代化改造。立面採用了新古典主義風格,外觀整潔而莊重。圓形拱門和對稱的窗戶排列,體現了當時瑞士建築的簡潔與實用美學。外牆則使用當地的石材,色調以米色和灰色為主,突出了瑞士建築一貫的低調優雅。

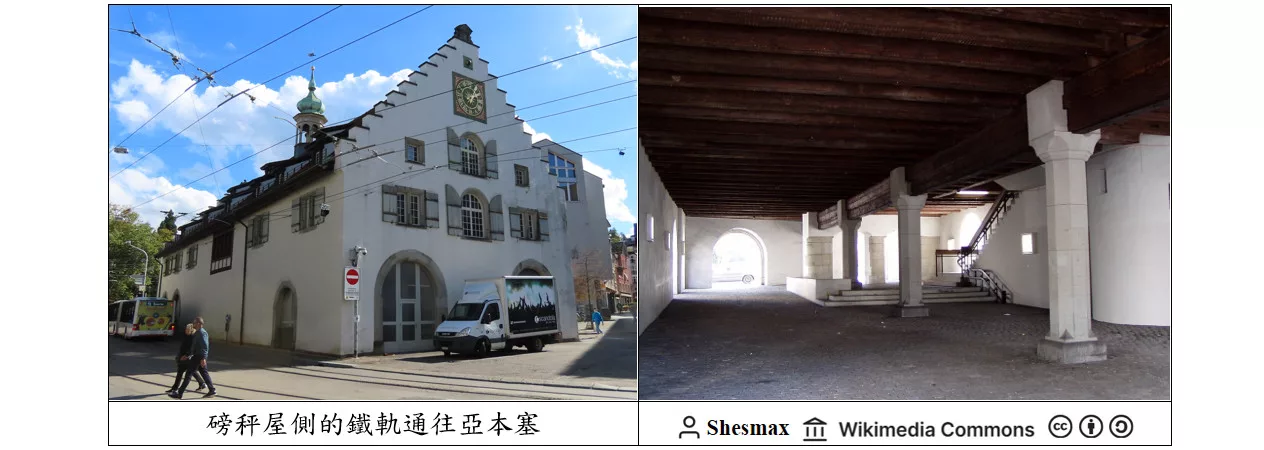

瑞士的私鐵公司很多,其中還有瑞士聯邦鐵路(SBB)的控股。我們在聖加侖火車站就看過SOB、Thurbo公司的區間車,坐的最多的是AB公司的火車。只是像Thurbo的一排5個採色座位,連一等艙也一樣,就比較稀奇。對外國觀光客而言,無論是瑞士旅遊通票、歐鐵通票、SBB App買票,各公、私鐵路公司都一體適用,更遑論去注意寛軌、窄軌。不過,聖加侖火車站內有7個月台,第11、12月台是AB公司的窄軌火車,在市區就等於是電車,所以設在站外,要去內、外亞本塞的旅客不需進站就可搭乘。

2. 郵政總局 (Hauptpost)

聖加侖郵局的建築風格以新文藝復興風格(Neorenaissance Style)為主,強調對稱結構、細緻的石雕和優雅的裝飾。這種風格在19世紀的瑞士非常流行,象徵了當時的繁榮與創新。立面使用淺灰色和米黃色的石材,顯得莊重典雅。窗戶排列規整,帶有拱形和直線結合的設計,突出了穩重大氣的氣質。高聳的屋頂中央設有塔樓,結合了尖頂與平緩坡度,增加了建築的垂直感。屋頂邊緣的裝飾線條和雕刻為整體設計增添了細膩感。

3. 開放教堂 (Offene Kirche)

開放教堂1998年成立於聖利奧納德教堂(St. Leonhard),目的在於打破傳統宗教的界限,打造一個開放和包容的空間。2005年遷至Böcklinstrasse 2現址,2016年教堂外牆由一位巴西藝術家創作了引人注目的塗鴉,象徵著開放、對世界的關注以及跨文化的交流,也成為聖加侖城市中的新地標。

教堂提供場所舉辦多種活動,包括文化活動(音樂會、戲劇演出、展覽等)、宗教與靈修活動(跨宗教儀式、冥想和靈性交流)與社區活動(慈善活動、討論會和學習講座等)

4. 聖曼根教堂(Kirche St. Mangen)

聖曼根教堂最早建於898年,為紀念基督教傳教士和守護聖人聖曼根;926年聖維博拉達(St. Wiborada)在教堂內殉道,她是第一位由教皇封聖的女性,並被尊為書籍和圖書館的守護聖人。

教堂外牆以堅固的石材構築,呈現出早期基督教建築的實用性和樸實風格。整體外觀樸素,沒有多餘的裝飾,強調宗教場所應有的莊嚴與穩重。教堂鐘塔是建築的標誌性元素,設計高聳而簡潔,成為附近地區的重要地標。尤其環繞的老城區石板街道和中世紀建築使教堂更具歷史氛圍。

5. 音樂廳 (Tonhalle)

音樂廳建於1909年,是聖加侖地區為推動音樂與藝術活動而興建的一座重要文化建築。最初設計為一座多功能的音樂廳,適合舉辦音樂會、歌劇和社交活動。

建築採用了典型的新藝術風格(Art Nouveau),線條流暢,裝飾典雅。正面入口以石材和拱形設計為主,強調建築的莊重與高貴。主音樂廳可容納數百名觀眾,並配備了高品質的聲學設計,為現場演出提供一流的音效體驗。

音樂廳是聖加侖交響樂團的主要表演場地,定期舉辦高水平的音樂會。演出曲目涵蓋古典、浪漫和現代音樂。也經常邀請國際知名的獨奏家、指揮家和音樂團體登台演出。另外也舉辦其他文化活動,例如講座、社區音樂會和藝術展覽,吸引不同年齡層和興趣的觀眾。

6. 聖加侖劇院 (Theater St. Gallen)

聖加侖劇院始建於1801年,最初是提供戲劇和音樂表演的地方。1970年代進行了全面的現代化改造,確保劇院在音響、舞台設備和觀眾體驗上達到高標準。

劇院外觀融合了歷史與現代風格,既保留了原有的古典美感,又加入了現代建築元素。劇院內部擁有1,000多個座位,以觀眾舒適性為設計核心。舞台設備先進,適合各種類型的演出,包括戲劇、音樂會、歌劇和舞蹈。還設有多個表演廳和排練室,以及咖啡廳和活動空間,為觀眾和演職人員提供便利。

作為瑞士東部的文化核心,劇院定期上演經典歌劇和交響樂,並與國際知名的指揮家和音樂家合作。同時為本地社區提供表演平台,促進本地文化的發展。

7. 藝術博物館(Kunstmuseum)

聖加侖藝術博物館成立於 1877 年,最初作為一個專注於地區藝術的收藏地。隨著藏品的不斷擴充,博物館逐漸成為一個國際化的藝術中心,展示來自全球的多元藝術作品。

現代博物館建築融合了傳統與當代設計,為展覽提供了寬敞且靈活的空間,永久收藏涵蓋中世紀到現代的歐洲藝術品。19 世紀浪漫主義、現實主義與印象派的代表作。並展示現代與當代藝術作品,包含繪畫、雕塑、裝置藝術和新媒體藝術。

在博物館前的「雜耍者噴泉」(Gauklerbrunnen),由馬克斯·奧爾特利(Max Oertli)於1961年鑄成的兩米多高的青銅雕像。「雜耍者」雙手舉起,十股細細的水流從張開的手指中呈弧形注入池中,人物似在跳舞或行優雅的屈膝禮。雜耍者赤著腳,穿著寬鬆的衣服,戴著簡單的頭飾,無憂無慮的臉微微向上傾斜,顯得迷人而憂鬱。

8. 磅秤屋(Waaghaus)

磅秤屋曾在中世紀和近代早期擔任重要的商業和城市行政功能,是聖加侖繁榮商業史的重要見證。目前的建築大部分可以追溯到15至16世紀,隨後經過多次修復和改建。在中世紀是用於稱重和存放商品的場所,特別是聖加侖重要的紡織品和其他貿易商品。同時也是城市的行政中心之一,承擔稅收管理和商品檢驗的職能。

建築以堅固的石材和木材為主要結構材料,呈現出中世紀建築的耐用性與實用性。外牆的幾何裝飾和對稱設計是哥德式與文藝復興風格的結合。如今已成為一個多用途的文化與社區活動場所。定期舉辦展覽、音樂會、市集和其他社區活動。

9. 球街 (Kugelgasse)

「Kugel」意為「球」,可能與街道上曾經存在的圓形建築有關。這條街道歷史悠久,中世紀時期屬於老城的一部分,曾是商業和手工業的集中地,沿街分佈著許多作坊和店鋪,為當地居民提供生活必需品。。

球街最受矚目的是巷頭噴泉與飄窗。球街噴泉(Kugelgassbrunnen)的起源可以追溯至1870年之前,當時名為正義噴泉(Justitia-Brunnen),最初位於市場廣場(Marktplatz)的舊市政廳與舊醫院之間。其最古老的八角形的水槽,至今仍然保存完好。1904年,為重新規劃與美化城市東部,噴泉遷移至目球街(Kugelgasse)、醫院街(Spitalgasse)與和布呂爾街(Brühlgasse)的交叉口。

1932 年,由雕塑家威廉·邁耶(Wilhelm Meier) 設計了一根新柱子,頂部裝飾著一顆金屬球(球街的象徵),之上放置了一個孩子雕像,為噴泉增添了趣味與人文氣息。

飄窗是一個非常具有特色的建築元素,尤其是在舊城區中,許多歷史建築都擁有精美的凸窗設計,不僅展現了中世紀的建築工藝,也是這座城市文化和藝術的體現。飄窗是指建築物正面突出的窗戶結構,通常位於二層或三層,形成小型凸出空間。這種設計在歐洲的中世紀建築中非常普遍,用於增加室內空間和自然光照,同時也是裝飾性元素。另外還有提供更多的視野以監控街道的實用功能。富商和貴族競相以雕刻、彩繪或紋章等繁複華麗的飄窗設計,反應其社會地位。也體現了聖加侖的信仰與文化。主要材料是木材、石材或金屬,有些還配有彩色玻璃窗戶。有人計算過,老城計有111個飄窗。

球街8號的球形飄窗(Kugelerker),因下部的地球儀而得名,由改革宗市民雅各布·施拉普里茨(Jakob Schlappritzi)於1690年建置。以其精美的雕刻和豐富的象徵意義而聞名。

飄窗由三個雕塑支撐:希臘神話大力神海克力斯(Heracles) 與兩名土耳其槳奴。海克力斯身披著從尼米亞獅子(Nemean Lion)獲得的獅皮,這是其完成的十二項壯舉之一。槳奴為土耳其背景,頭戴頭巾(Turban),被鐵鏈束縛,體現了當時對東方世界的刻板印象。左側:描繪一位戴著帽子、持行杖的朝聖者和旅人的守護聖徒聖雅各(St. Jacob),象徵著西方或夜晚。右側:描繪了一位身穿古代盔甲、手持象徵權力圓球(Orb)的皇帝,代表東方或白天。頂部飄窗上部中央是一隻雕刻的老鷹,正用喙啄開一個石榴,石榴中伸出一條蠕動的蟲,象徵生命與繁榮。邊緣則裝飾著異教徒的面具,用於驅邪避凶,是當時建築中常見的元素。每個雕刻都蘊含了象徵意義,結合宗教、文化和神話,展示了聖加侖當時的藝術與文化風貌。

球街10號的天鵝飄窗(Schwanenerker)建於1690年,以其豐富的雕刻細節和與希臘神話相關的故事而聞名。這座飄窗結合了神話、自然與藝術,是聖加侖老城區建築藝術的瑰寶之一。飄窗的主題是一隻展翅的天鵝,嘴裡叼著兩條咬住自己尾巴的蛇,象徵無限與永恆的輪迴。天鵝常被認為是海神波塞冬(Poseidon)的神聖動物,代表純潔與神秘。

左側雕刻了兩位長鬍子的海神特里同(Triton),吹著海螺號角,象徵海洋的力量與威嚴。右側描繪了來自希臘神話的阿里翁(Arion),在一隻海豚的幫助下安全返回陸地。正面雕刻了海神波塞冬手持三叉戟,站在由馬拉的戰車上,駕馭海浪,象徵統治海洋的力量。還有一位帶著果籃的水中女神(Nymph),牽引著一隻天鵝,展現出一幅寧靜而詩意的畫面。

飄窗上的雕刻展現了巴洛克時期的華麗風格,特別是人物與動物的動態雕刻栩栩如生,顯示了雕刻師的高超技藝。邊角裝飾還包括騎著天鵝的普坦(Putten,象徵愛神的小天使),為整體增添了活潑與靈動。

10. 市場大街 (Marktgasse)

市場大街是老城區著名的街道,以其悠久的歷史、繁忙的商業活動以及精緻的建築風格聞名。中古時期曾是紡織品交易、手工藝品和日常用品販賣的主要場所,也見證了聖加侖紡織業的興起和繁榮。

街道上分佈著許多15~18世紀歷史悠久的建築,擁有多座典型的木骨架建築(Fachwerkhäuser),展示了中世紀與文藝復興時期的建築風格,而後期融入了巴洛克風格的裝飾,增添了藝術與歷史的魅力。

現已成為聖加侖的主要購物街之一,兩側分佈著多樣化的商店,包括時尚品牌、珠寶店、手工藝品店以及當地特色產品店、咖啡館與餐廳。也定期舉辦市集、節慶活動和文化展覽,很受觀光客的歡迎。

在街道的不同角落,可以發現與聖加侖文化相關的雕塑與藝術裝置,從市場廣場一路往修道院走,可以看到瓦迪安紀念碑(Vadian-Denkmal)、瓦迪安噴泉(Vadianbrunnen)與巴倫廣場(Barenplatz)的小熊石雕。

瓦迪安紀念碑是紀念是聖加侖的人文主義者、學者、市長約阿希姆,馮,瓦特 (Joachim von Watt,1484-1551) (又稱瓦迪安, Vadian),其雕像自1904年以來一直矗立在1877年被拆除的前市政廳位置上。瓦迪安曾多次擔任聖加侖市長,致力於將宗教改革運動引入,幫助該市從傳統的天主教體系轉變為新教信仰。

11. 聖勞倫岑教堂 (St Laurenzen kirche)

聖勞倫岑教堂的起源可以追溯到中世紀,最早建於1520年代。名稱來源於聖勞倫斯(St. Lawrence),他是基督教的一位殉道聖人,以勇氣和信仰著稱。在16 世紀宗教改革期間,成為聖加侖新教(Protestantism)的主要教堂,對當地的宗教生活產生了深遠影響。

教堂經歷了多次翻修, 19與20世紀的翻修加入了一些現代化的設計元素,加強了結構與環場音效。教堂的外觀融合了哥德式(Gothic)與新古典主義(Neoclassicism),展現了建築風格的多樣性。高聳的尖塔是教堂的標誌性結構,成為聖加侖城市天際線的重要組成部分。馬赛克瓷磚屋頂,圖案昡麗。教堂內部設計以簡潔為主,符合新教對樸實和功能性的追求。精緻的木製講道台和裝飾華麗的彩繪玻璃窗為內部增添了藝術美感。教堂的鐘樓對外開放,遊客可以登頂俯瞰聖加侖市中心的全景,也是拍攝聖加侖修道院和老城區的絕佳地點。攀登 187 級台階,比較不是問題,而是得注意開放時間,週一至週六通常上午 9.30 – 11.30 和下午 2.00 – 4.00兩個時段 (2024年)。

12. 斯皮瑟巷(Spisergasse)

斯皮瑟巷以歷史性飄窗結構,展現中世紀建築的工藝與美感而聞名。斯皮瑟巷的名稱來自早期的香料商(Spice merchants),反映了該街道與貿易活動致富的關聯。

13. 界牆 (Schiedmauer)

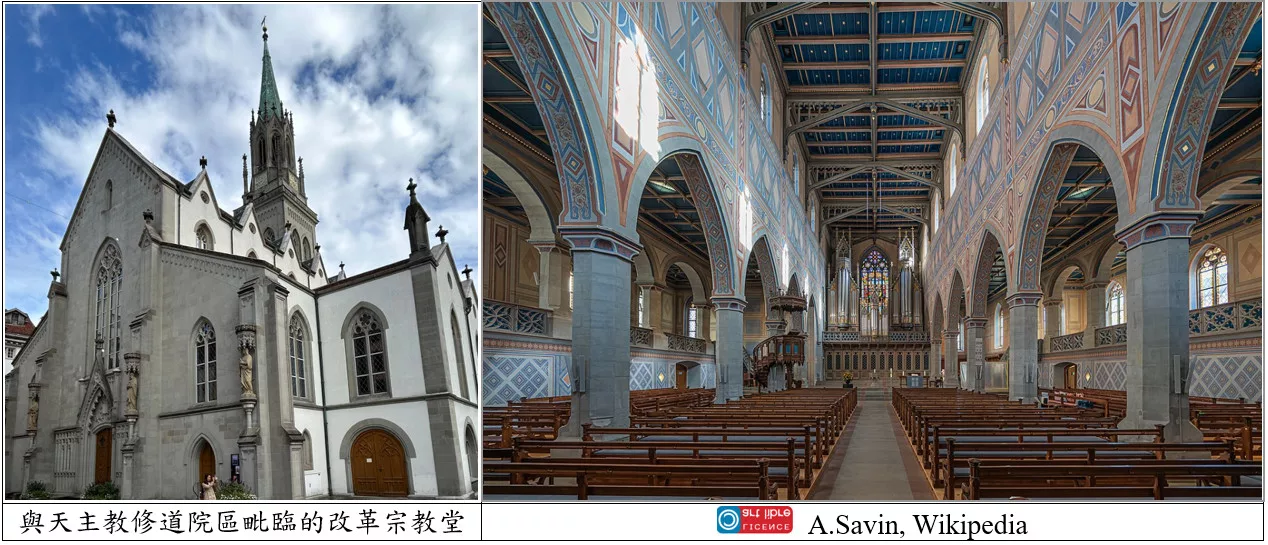

1566年,修道院和城鎮之間建造了隔離牆。這堵牆的建造是因為改革後的聖加侖城鎮與天主教修道院之間的糾紛,其目的是防止嚴重的對抗和暴力。19世紀,其大部分被拆除。 2010年,在市中心升級改造過程中,舊城牆再次顯現。從建於1767-1796年現為州行政辦公室的花園洋房(Garden House)延伸到軍械庫(Zeughaus)餐廳,大約只有一百公尺。

14.

聖加侖修道院區 (Stiftsbezirk St. Gallen /Abbey of St Gall)

聖加侖修道院區的歷史是中世紀歐洲宗教、政治與文化的縮影,其「黃金時代」、動盪的改革與現代的保護,體現了其在歐洲歷史中的重要地位。如今作為世界遺產,修道院繼續展示其豐富的文化與建築遺產。

在我們亞本塞村的部落格遊記中,已然瞭解到亞本塞州為脫離聖加侖修道院的羈縻,獨立戰爭是地方上重要的歷史印記。我們熟悉的中國歷史很難看到宗教在政治上舉足輕重的力量,所以走看瑞士大小城歷史,總有親王主教或譯成采邑主教(Prince-bishop)的身影,剛開始不知所以,稍微鑽研瞭解到,這是歐洲中古時代以教會王公的身分治理著一個或是多個公國,同時擁有政教雙重權力的主教。而聖加侖修道院的前世今生正是歐洲政教體制的微縮歷史。

我們參考聖加侖修道院區官網(stiftsbezirk.ch)時間軸線的介紹,便能有系統的整理出其階段性的歷史脈動:

第一階段早期歷史:612年愛爾蘭修士聖加爾(Gall)在施泰納赫河(River Steinach)的山谷建立了隱修院。719 年,奧特馬(Otmar)成為首任院長,將修道院發展為正式修會。747 年,修道院採納本篤會規則(Rule of Benedict)。

第二階段黃金時期:9世紀,修道院迎來經濟與文化的高光時刻。818年,修道院獲得帝國地位(Imperial Status),脫離地方領主的控制。830~837年,院長戈茲伯特(Gozbert) 在資金充沛下,建造加洛林風格的修道院教堂。

第三階段困難與復甦:隨著926年馬扎爾人(Magyars)的襲擊、937年的大火災修道院受到重創。971年,院長諾特克(Notker)完成修道院圍牆的修建。1207年,德意志國王菲利普(King Philip )提昇修道院院長烏爾里希·馮·薩克斯(Ulrich von Sax)為帝國親王(Reichsfürst),使修道院升格為親王(采邑)修道院。修道院成為獨立的宗教與政治實體,並擁有神聖羅馬帝國的特殊地位。

第四階段宗教與政治動盪:1403~1405年,亞本塞戰爭(Appenzell Wars),聖加侖城鎮隨著亞本塞州爭取到更大的政治自主權,修道院的政治力量受到限制。1418年,大火再次摧毀修道院與城鎮。繼之而起新教的宗教改革(Reformation),使修士們於1526年撤離修道院。1532年,天主教州在第二次卡佩爾(Kappel)戰役擊敗新教州聯軍後,院長迪特海姆·布拉勒(Diethelm Blarer) 重返修道院。1551年,修道院圖書館的新建工程開始。

第五階段巴洛克與重建:18世紀的重建,有了今日修道院的規模。1756~1769年,新的修道院教堂、新的修道院圖書館與內設院長辦公室與寶座廳的新宮(New Palace)落成。

第六階段修道院的解散與轉型:可是不出40年,1805年,聖加侖州大議會以36票對33票決議解散修道院,修道院財產轉為公共用途。1847 年,聖加侖教區成立,大教堂成為該教區的主教座堂。1983年。聖加侖修道院及周邊區域被列為聯合國教科文組織世界遺產。

修道院在世俗化之前是瑞士最大的宗教城市國家,曾擁有7萬7千名的子民,恢弘的規模是其作為采邑公國的財富累積,因為本篤會「求知」的教規而有無與倫比的圖書館。但領地漸漸獨立,加之宗教改革,連聖加侖城鎮都脫離修道院的管制,得用城牆自封的無奈,有點梵諦岡與羅馬的關係,只是最後還是被州政府接管,只有大教堂與部份廳舍重歸天主教。但也因為有這樣的歷程,1400年的歷史文獻與珍寶可以開放給世人參觀,讓我們感受瑞士不只是山光水色,也有深厚的文化底蘊,這正是我們「窮遊」的目的。

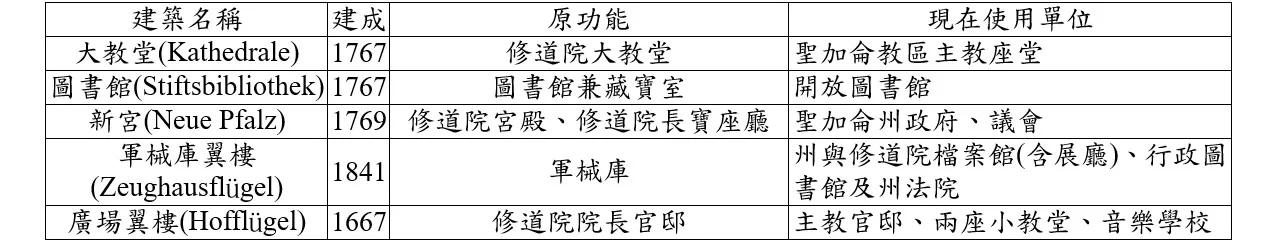

聖加侖修道院區建築功能

世俗化前,作為政教合一的采邑修道院,其建築功能必須兼顧宗教與政治,宗教上有宏偉的大教堂,政治上要處理采邑國政,需要辦公廳舍,作為等同王公的采邑修道院院長當然也要有體面的宮殿,兼顧本篤教規求知與藏寶的圖書館,是吸引宗教學術研究徒眾傲視群倫的法寶,當然也不會忘記建構修道場域與學校,使聖加侖修道院區成為瑞士東部與波登湖區商業、政治與政治的中心。

以下是我們匯整現存修道院主要建築的建成時間與前後功能,基本上就是將采邑修道院區分為天主教與聖加侖州政府議會兩個部份。

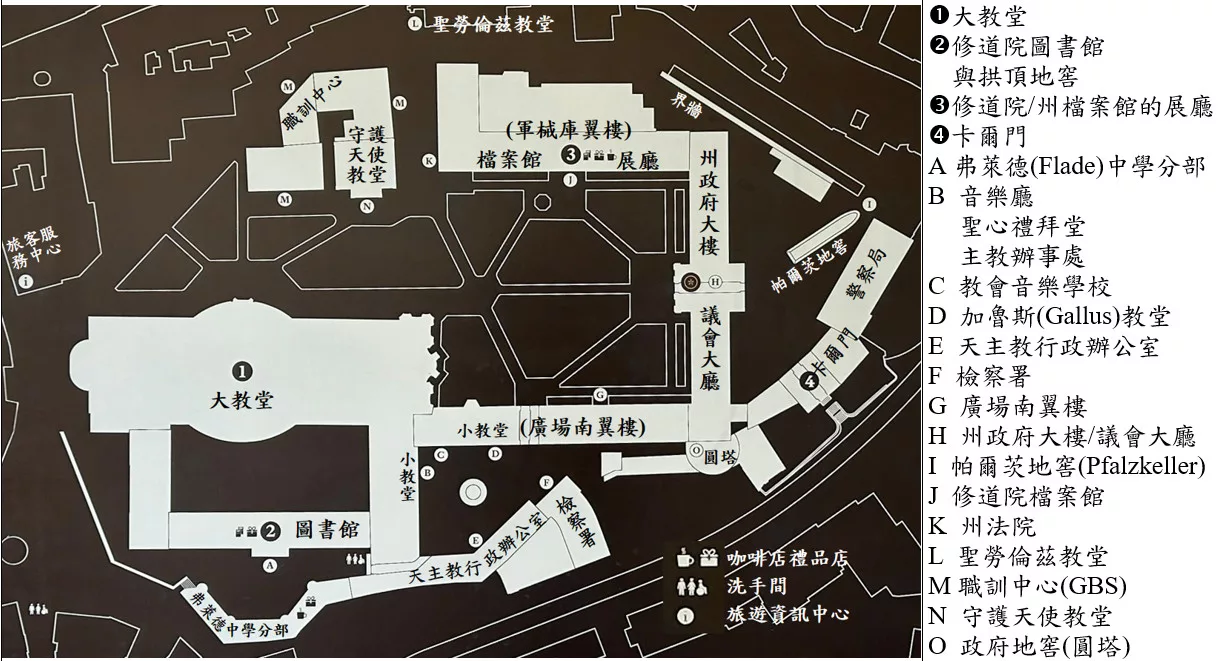

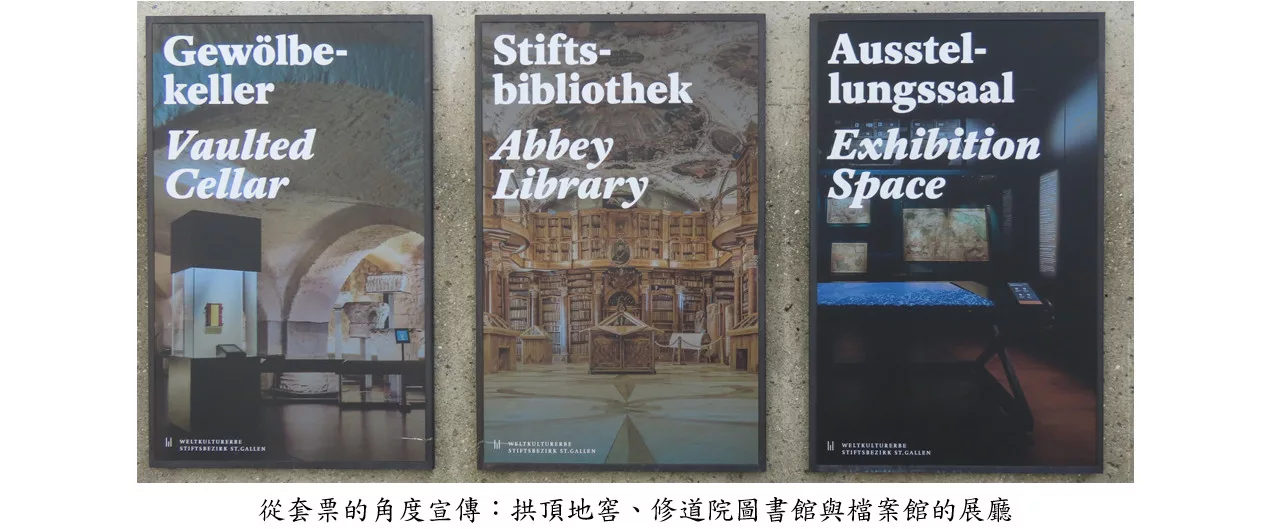

一般遊客在修道院區大致會重點遊歷大教堂與圖書館,更深入點,到拱頂地窖、檔案館展廳參觀文物寶藏,若能到卡爾門打個卡,就功德圓滿了。我們原來的規劃也差不多如此,但發現要仔細看的週全,得花相當時間,也因此傍晚才去下一個美村行程。經過事後的整理,逐次介紹如下:

(1)

大教堂(Kathedrale/Cathedral)

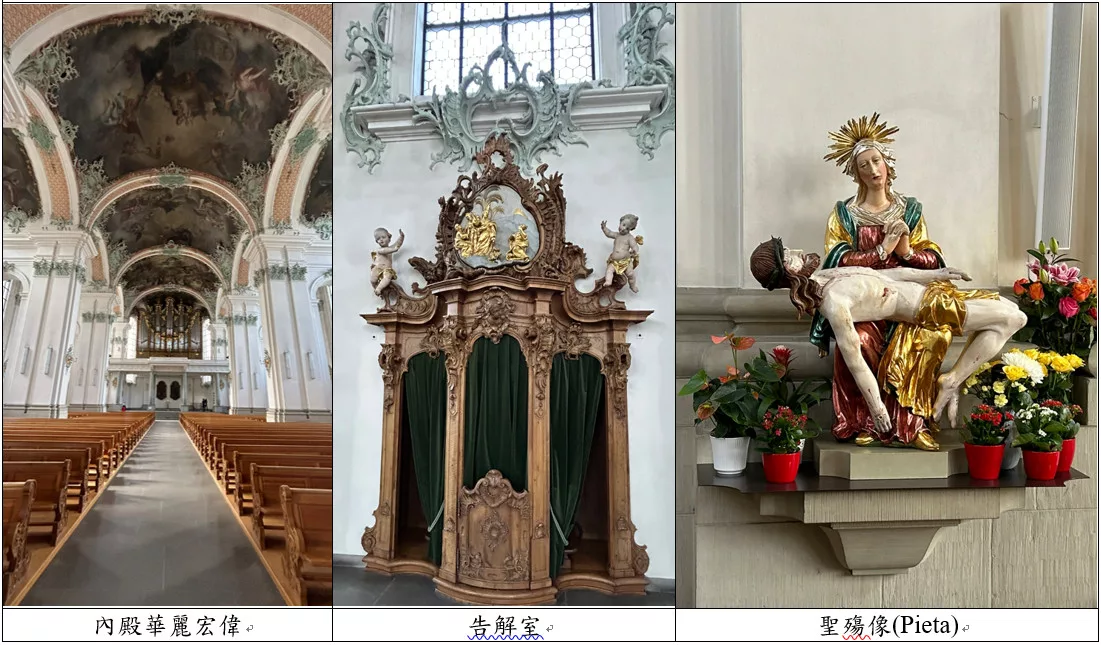

聖加侖大教堂是一座建築藝術的瑰寶,展現了巴洛克風格的宏偉與洛可可風格的優雅,堪稱歐洲文化與精神的重要地標。

大教堂的位置是612年,聖加爾(Gall)建立的隱修院原址;之後迭經15世紀的哥特式(Gothic)聖堂、830~837年的歌茨波特(Gozbert)教堂,最終於1755~1767建成目前規模的修道院大教堂。1847年,聖加侖教區(Diocese of St.Gallen)成立,修道院大教堂改為教區的主教座堂。現今也是聖加侖教區教堂(Cathedral Parish)的堂區教堂。

大教堂外部是典型的巴洛克建築,立面講究平衡與和諧的對稱性。標誌性高大的雙塔,加上圓形穹頂(Cupolas),增強了建築的垂直感。牆面的灰泥裝飾(Stucco Decorations)與雕塑,為建築增添了豐富的層次感。

教堂內部是奢華的洛可可(Rococo)風格,運用了柔和的色彩、鍍金細節和優美的花卉圖案。拱形天花板上的壁畫描繪了聖經場景,細節精美,營造出一種神聖的宏偉感。並使用錯視技術(Trompe-l’œil, 二維的畫給人以極度真實的三維空間感覺),營造出更深邃的空間感。

內殿(Choir)的聖所(Sanctuary) 設計極其華麗,主祭壇(High Altar)有大量鍍金裝飾和精美雕刻;畫作描繪了宗教主題,周圍環繞著柱子和雕像,突顯其神聖的重要性。唱詩班席(Choir Stalls)上的木雕工藝精湛,刻畫了聖經場景及宗教象徵。教堂內有兩座重要的管風琴,主管風琴(Main Organ)建於18世紀,具有裝飾性管道和巴洛克風格細節;唱詩班管風琴(Choir Organ)規模較小,設計同樣精美。大型拱窗:拱形窗戶允許自然光大量進入,凸顯了壁畫和鍍金元素的鮮豔色彩。光線和陰影的相互作用,進一步強調了教堂內神聖而戲劇性的氛圍。

整個大教堂有800多個小天使和天使。雙塔高68公尺。北樓有鐘兩座三一鐘(Dreifaltigkeits Glocke),每個重超過 8千公斤,由楚格鐘鑄造家族於1767年製造,鐘聲以其「轟鳴」的低音為特色,渾厚而震撼,,象徵聖三位一體的神聖性具有瑞士最深沉的鐘聲。南樓則懸有七口鐘。完整鐘聲只有在重大節日和特殊節日時敲響。

(2-1)

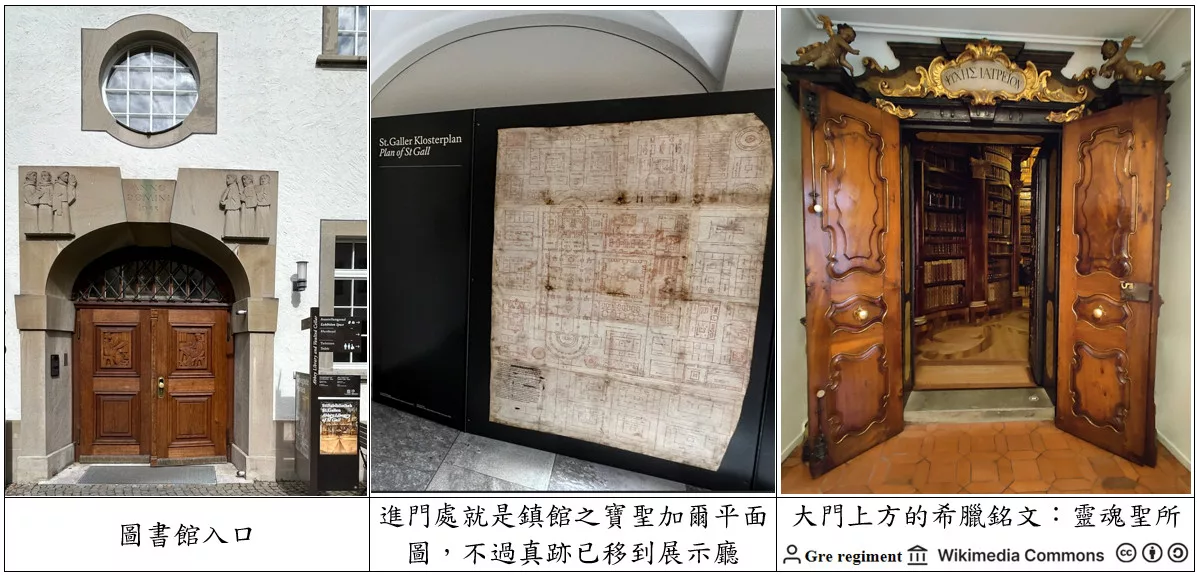

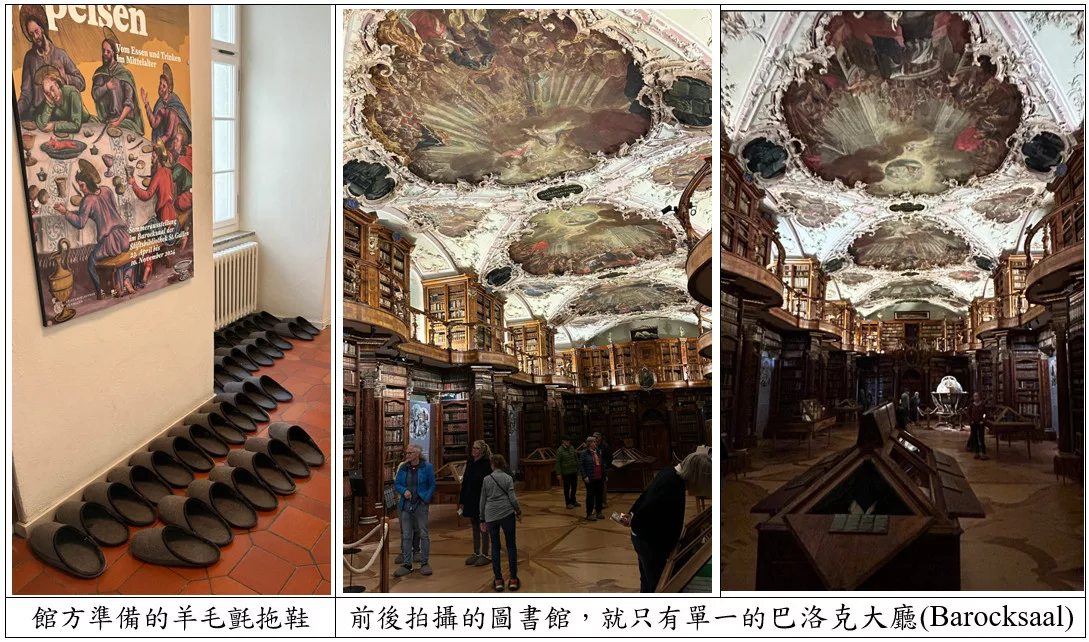

修道院圖書館(Abbey Library/Stiftsbibliothek):

聖加侖修道院圖書館被譽為世界上最古老、最美麗的圖書館之一。不僅是一座歷史悠久的圖書館,也是一個保存豐富藝術與歷史珍藏的文化寶庫。館藏的17萬册圖書中,有5萬册存放在這個巴洛克風格的大廳內,最早可追溯到 8 世紀。1983年,整個修道院被聯合國教科文組織列爲世界文化遺産。

(A) 圖書館的收藏

聖加侖修道院圖書館是藝術與知識的結晶,其豐富的收藏見證了修道院在宗教、文化與學術上的卓越成就。從中世紀手稿到巴洛克珍品,再到現代新增的藝術品,這些藏品構成了跨越時代的文化遺產。

修道院中世紀的文物遺存大部份未能保存至今,但仍有一份重要例外,即:加盧斯·克姆利(Gallus Kemli,1417–1481)修士編纂的珍貴早期印刷本合集。

修道院直到巴洛克時期(Baroque Age, 高度華麗、精緻的建築與藝術的設計風格,盛行於17 ~18 世紀上半葉的歐洲)才開始積極收藏,目的是通過藝術品、自然標本和科學儀器,補充圖書館內的書籍知識。包括硬幣與勳章、裝飾藝術品與繪畫、數學與天文儀器、礦物、化石與貝殼。無法取得的實物則以插圖形式呈現,如:人物肖像、地圖與聖徒傳記(hagiographies),並裝訂成冊。

著名的收藏品有由環遊世界的法蘭茲·穆勒(Franz Müller)「東印度收藏」(East India Collection),展現來自亞洲與印度洋地區的珍稀物品。稀世珍品地球儀與天球儀(1571年),

還有直到修道院解散後才進入圖書館的埃及7世紀木乃伊舍佩涅塞(Shepenese):

當然進入20 與 21 世紀仍透過購買、捐贈的新增收藏品,也有跨館的借展活動。收藏品仍著重於藝術、自然科學與人文研究,將修道院的學術功能延續到現代。

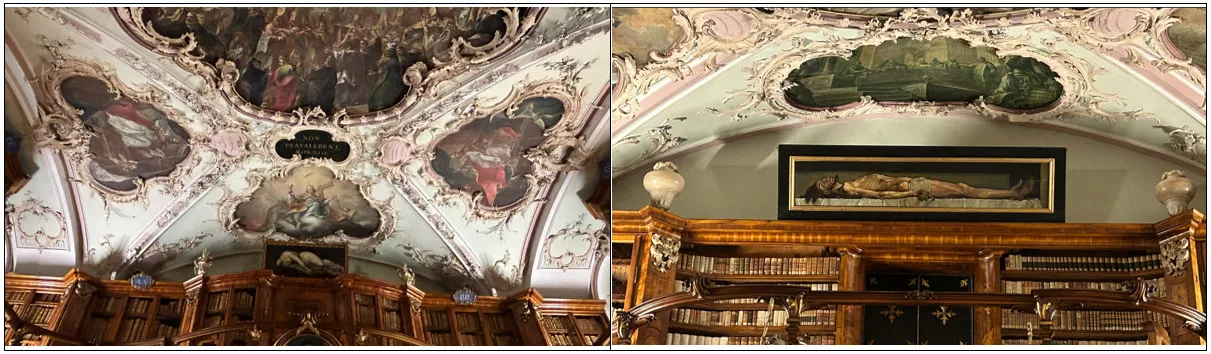

(B) 圖書館的建築風格

圖書館內部以華麗的巴洛克風格設計為主,強調曲線、對稱和裝飾性。拱形天花板上的濕壁畫(fresco)令人驚艷,描繪宗教主題和智慧的象徵。圖書館內部裝飾帶有18世紀洛可可(Rococo)風格的輕盈和細緻,特別體現在雕刻和彩繪裝飾中。

拱形天花板上有豐富的壁畫裝飾,使用鮮艷的顏色和逼真的構圖,展示了宗教、科學和文化的象徵,突出了圖書館作為智慧之源的地位。圖書館中央有一條寬敞的長廊,強調對稱性和空間的莊嚴感,吸引訪客目光向上仰望壁畫和天花板。天使雕像和植物圖案頻繁出現,象徵和平與繁榮。每個細節都經過精心雕琢,反映了當時工匠的高超技藝。圖書館雖然不像哥特式建築(Gothic architecture)那樣強調彩窗,但依然有一些細緻的彩繪玻璃增添氛圍。

圖書館的設計當然首重書籍與手稿的存放需求,精緻的木雕書架與書櫃排列整齊,美觀又實用,展示巴洛克時期對工藝和細節的追求。空間設計旨在讓訪客沿著有序的路線參觀,並同時感受圖書館的莊嚴與藝術美感。

尤其手工打磨的木地板完美契合內部裝飾,遊客必須穿上羊毛氈拖鞋保護地板。

(C) 聖加侖地球儀 (St. Galler Globus)

聖加侖地球儀(St. Galler Globus)是16世紀保存至今最大型的地球儀之一,其球體直徑達1.21米,置於一個堅固的木製框架中,整體結構高達2.33米。

木製支架上裝飾有古代和中世紀自然科學家的肖像。在框架的環形結構上標記了多種地理測量數據,但旋轉機制僅部分保存下來,原始功能已無法運作。

地球儀表面的世界地圖繪製主要基於1569年出版的格哈德·麥卡托(Gerhard Mercator)的世界地圖。此地球儀最為獨特的是,結合了一顆地球儀和天球儀,這在同等大小和年代的製作中極為罕見。地球儀上繪製了與各半球對應的星座,特別是在對未知地區的廣大空白區域,星座以具體形象呈現,而其他區域則以金色星星標註。這些天文圖案受到阿爾布雷希特·杜勒(Albrecht Dürer)於1515年在紐倫堡出版的兩幅木刻作品的啟發。此外,在未知的空白區域繪製了各種海神、海怪和其他神話生物,進一步增添了地球儀的藝術與文化價值。

地球儀是德國地理學家兼圖書館員蒂萊曼·斯特拉(Tilemann Stella)於 1576 年完成,1595 年,聖加侖修道院院長親王主教伯恩哈德·穆勒(Bernhard Müller)獲得這顆地球儀,收藏在圖書館中。

1712 ~1718 年間的第二次維爾梅根瑞士宗教戰爭(Villmergerkriege),蘇黎世和伯爾尼站在托根堡一邊反對聖加侖修道院。除了地球儀被洗劫之外,他們還從修道院圖書館拿走了大量手稿和印刷書籍。瑞士聯邦統一後,蘇黎世與聖加侖州為地球儀的主權持續爭執,最後原件留存於蘇黎世國家博物館,聖加侖圖書館則是忠實精製的複製品。

(D) 諾特克地球儀(Notker-Globus)

諾特克(Notker)是聖加侖修道院的修士,在音樂、詩歌和地理學上都有重要的成就。他是早期對地球形狀和地理分佈進行理論性探討的基督教學者之一。諾特克地球儀複製品(Notker Globe Replica)是依據諾特克1015年留存於修道院的文獻,與當時的地理學觀念製作。當時他是以埃及的錫恩(Syene)為中心,北方極限圖勒島(Thule, 今天的冰島或挪威附近)、非洲海岸線都已標示,南方則是想像的對蹠地(Antipodes),象徵著未知的世界。通過諾特克地球儀,我們能看到中世紀歐洲如何在宗教框架內探索科學與地理知識的界限。

(E) 謝普恩伊希絲(Shep-en-Isis)木乃伊

謝普恩伊希絲(Shep-en-Isis),或稱謝佩涅塞(Schepenese),生於埃及第26王朝,約公元前650年,是埃及底比斯(Thebes, Egypt)祭司帕伊斯傑恩菲(Pa-es-tjenfi)與塔貝斯(Tabes)的女兒,享年30至40歲。謝普恩伊希絲被埋葬於法老哈特謝普蘇特(Pharaoh Hatshepsut)神廟的一處「家族墓地」中

木乃伊於1819年發現,1820年就被運至瑞士聖加侖修道院圖書館展出。1836年,聖加侖修道院的監管機構=天主教大議會學院(Catholic Grand Council College),購入這具木乃伊,成為圖書館的官方收藏品。2010年,研究人員才正式確認她為女性。2022年1月,科學家發表了一篇有關木乃伊的研究論文,並完成了她的面部復原圖。

過往修道院圖書館是不准拍攝的,我們2024年到的時候已允許拍攝,唯獨謝普恩伊希絲除外,可能是基於埃及與瑞士之間關於死者尊嚴的協定。

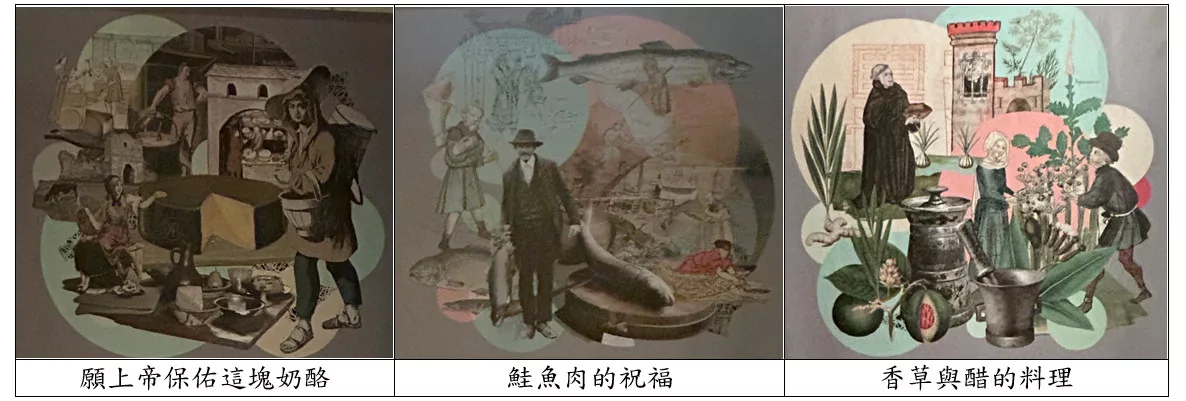

(F) 夏季特展「祝福的食物」

特展「祝福的食物」(Gesegnete Speisen)的拼貼畫看板,帶領訪客探索中世紀的具體飲食,包括飲料、粥與麵包、肉類與魚類、蔬菜、奶酪、香料與蘑菇等。插畫家科內莉亞·甘恩(Cornelia Gann)為此次展覽創作了專屬拼貼畫,透過館藏手稿中的圖像,以及來自其他古籍和印刷品的插圖,細緻地描繪這些食材。這些藝術作品構築了一座通往現代的橋樑,畢竟,許多中世紀的食材至今仍是我們的日常飲食之一。共計10個看板,下圖是其中3 個(奶酪、魚類與草本植物)。

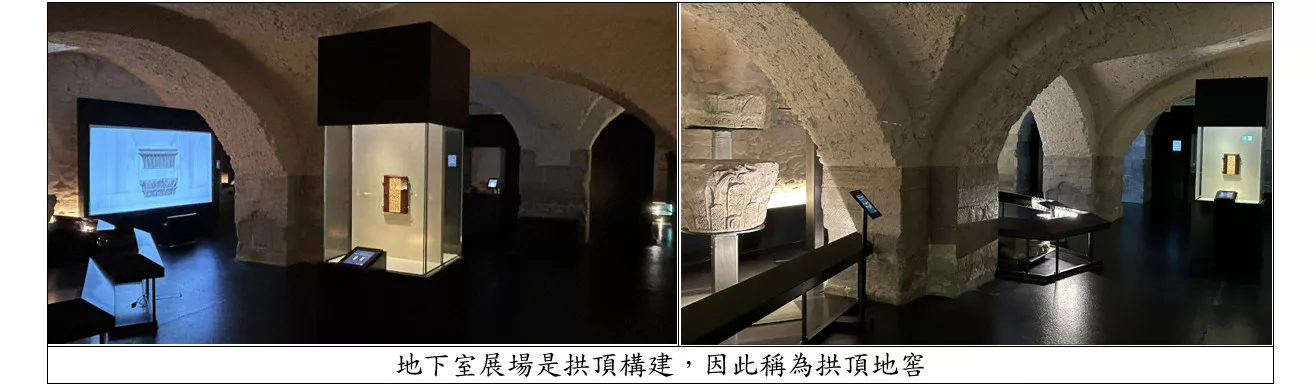

(2-2) 拱頂地窖 (Gewölbekeller /Vaulted Cellar)

拱頂地窖常設展覽-聖加爾與他的修道院(Gallus and His Abbey),邀請訪客踏上一段跨越1400年的文化歷史之旅。展覽以原始手稿和文物為特色,呈現聖加爾修道院(Abbey of St. Gall)從聖加爾隱士的住所逐步發展為今日的聯合國教科文組織世界文化遺產的歷史進程。展覽重點展示了修道院在文字、語言、音樂、建築、藝術及靈性等領域對歐洲文化發展的深遠影響。

(A) 中文多媒體會展

公元前15年,現在的瑞士全境從屬於羅馬治下。313年,康士坦丁大帝宣布基督教為羅馬國教,大約在400年傳入瑞士。401年西哥特人(Visigothi)威脅到北義大利的時候,羅馬統帥斯提里科(Flavius Stilicho)將部隊撤出瑞士,羅馬帝國的基建和文化就此沒落。此時愛爾蘭受過教育的修道士吸納了科學和基督教思想,通過不同途徑飄洋過海傳至歐洲大陸沿海區域。

令人備感溫暖的是,多媒體影像展示有中文導覽選項。從追隨聖加爾(Gallus)從愛爾蘭到康斯坦茨湖(Lake Constance),再到施泰納赫谷地(Steinach Valley)的旅程;到重要原始文稿與文物的闡釋,是歐洲少見的優秀「會展」場域。

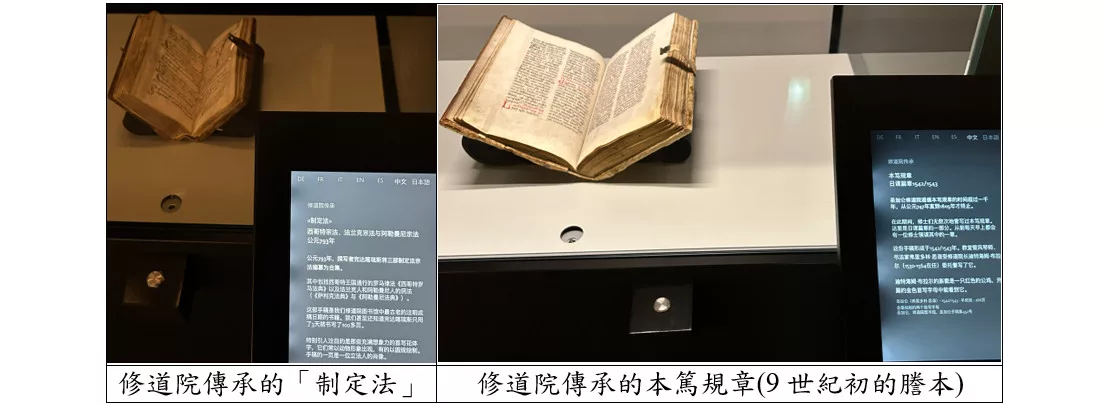

(B) 長卷福音書

其中鎮館之寶是約895年由聖加爾的修士兼藝術家圖提洛(Tuotilo)製作的「長卷福音書」(Evangelium Longum)。

(C) 歌茨波特大教堂

歌茨波特(Gozbert)於816年至837年間擔任聖加爾修道院院長。常設展覽展示了837年祝聖的歌茨波特大教堂(Gozbert Basilica)的柱頭和柱基,體現了中世紀早期的建築風格與創新。

在歌茨波特(816-837任院長)領導下,聖加侖蓬勃發展。他重新組織了修道院管理機構,並提高了修道院收入。825年左右,聖加侖修道院的設計圖顯示了一個運作良好的修道院設計概念。然而修建修道院教堂時,歌茨波特僅僅有限地遵照了設計圖。

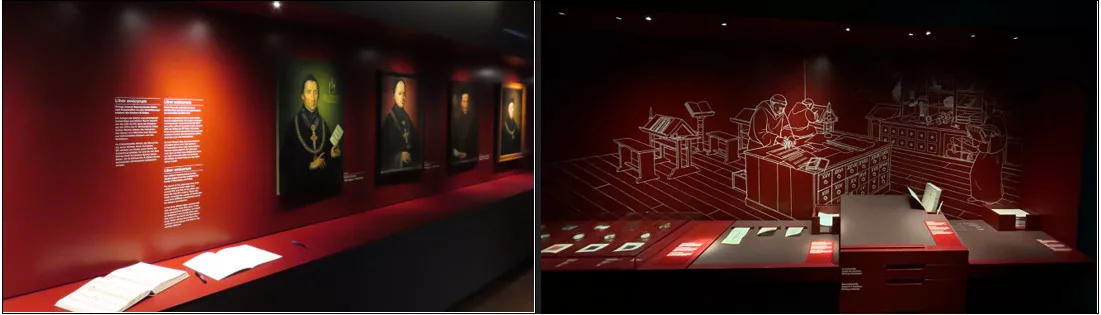

(D) 修道院後期發展

常設展覽還專門設立了一個區域介紹修道院後期的發展,以及其與附近聖加侖市(St. Gallen)之間的關係。展出了教堂珍藏品、奇珍異寶以及修道院巴洛克風格教堂的模型,生動再現了巴洛克時期的鼎盛風華。

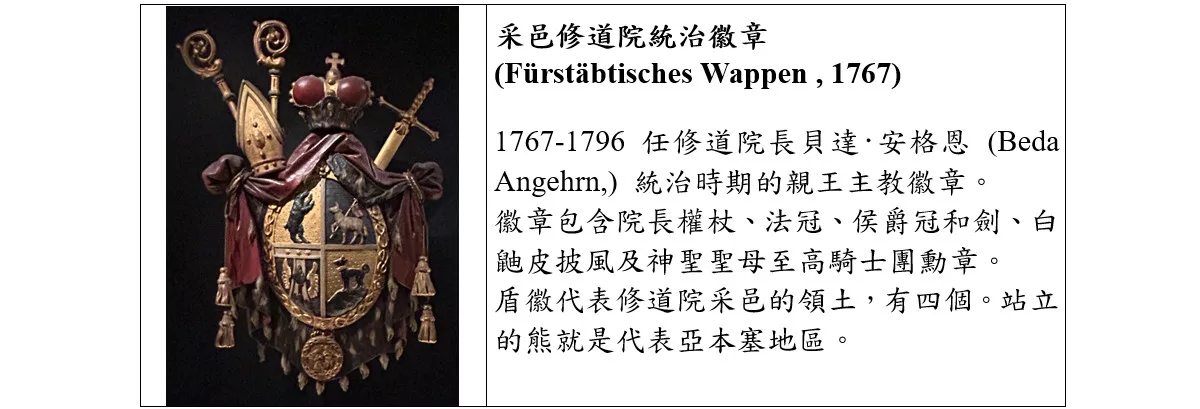

13世紀,聖加侖的修道院長因其世俗權力及其對神聖羅馬帝國的直接臣服而被封為帝國侯爵。聖加侖修道院不僅僅是一個修士團體。還領有土地和人民、法權與收入,稱為采邑修道院。

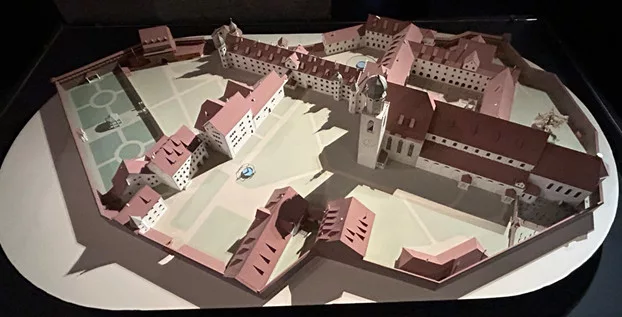

下圖模型展示的是1750年左右修道院教堂重建之前的修道院區域。看得出教堂那時候還並不是一個統一的建築,係由不同時期建造的多個部分組成。整個修道院區域周圍是一圈圍牆。其中一部分是城牆的延伸,另一部分是修道院和宗教改革後的市區之間的界牆。通過查理大門,修道院長離開修道院的時候可以無需踏進市區。采邑修道院長大花園(左)和修士花園(右)未能保存至今。

1751~1752聖加侖修道院教堂模型是修道院工作坊多位建築師參與的漫長規劃過程接近尾聲時創建的,主要是以木材與石膏製成,屋頂結構、西立面和東立面、塔罩和單獨的塔樓地板可拆卸,可縱向打開。但1752 年的結構報告顯示,穹頂跨度過大,因此1975年起建的教堂與模型有些差距。

(3) 展廳 (Ausstellungssaal/Exhibition Space)

修道院/州政府檔案館(Stiftsarchiv)保存了12世紀以來的珍貴文件,是研究中世紀歐洲文化與宗教歷史的重要資料來源。目前開放一個展廳供遊客參訪。

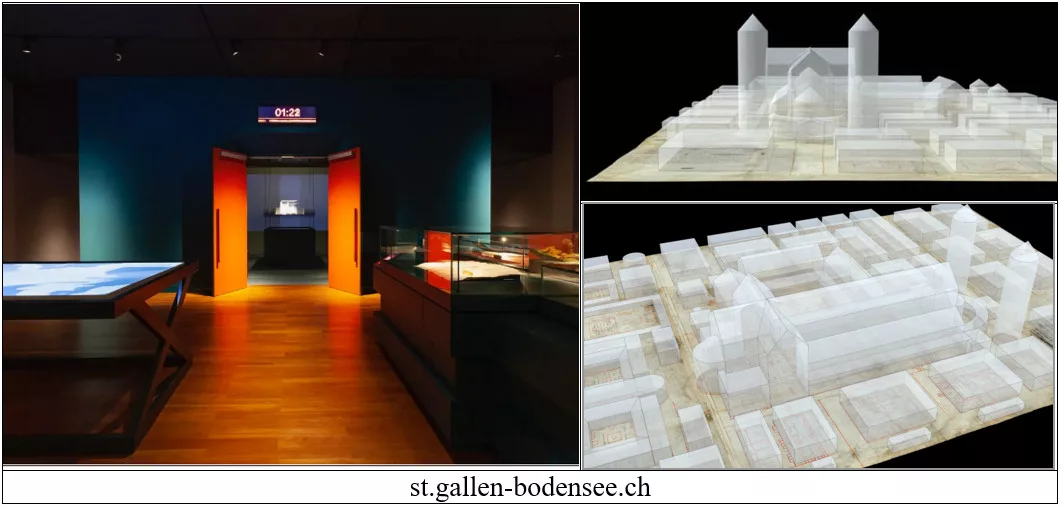

常設展「傳承的奇跡-聖加侖修道院示意圖與中世紀早期的歐洲」(The Miracle of Transmission – The Plan of St Gall and Europe in the Early Middle Ages),內容是700~1000年聖加侖的各類檔案。包括法律文書、證書、功德簿以及唯一保留至今的加洛林時期成員登記冊。有多個觸控螢幕站,提供有關所顯示文字文件的大量資訊。亦可在內建平板電腦上播放紀錄片「傳播的奇蹟」,透過訪談和動畫的方式深入了解中世紀早期文件的歸檔。

「聖加侖平面圖」(Plan of Saint Gall)在展廳的一個暗室中展示,一次只允許大約20人進入。 13 分鐘的多媒體表演結束後,會揭示112 x 77.5 公分的原始修道院平面圖,持續 20 秒。我們的時間不容許排隊等候,沒有進去有點可惜。

我們在此對「聖加侖平面圖」做進一步的介紹,其完成約在820-830年間,是西羅馬帝國滅亡(約476年)到13世紀之間唯一完整保存的大型建築設計圖,填補了歐洲建築設計在這段時間內的文獻空白。至於出處學界仍有爭議,一說是法蘭克國王虔誠者路易(Louis le Pieux)宮廷發布的原始圖紙的副本,為未來本篤修道院建築群的標準模式指南。另一說是由波登湖畔的賴興瑙(Reichenau)修道院所創建,作者可能是包括修道院院長的修道士們,獻給聖加侖修道院的院長歌茨波特(Gozbert)。

平面圖由五張羊皮紙縫製而成,藍圖採用 朱紅色墨水繪製,以優雅的幾何形狀和植物圖案呈現理想的修道院布局。遊客大都專注於平面圖,很少人知道背面的圖說,才是建築圖完整性的價值所在。平面圖涵蓋了一整座修道院生活所需的建築與設施,包括教堂:中心建築,用於宗教儀式和聖物保存。住宅:分別為修道士、客人和工人提供住處。廚房與餐廳:滿足修道士與工作人員的日常飲食需求。醫院與放血設施:提供基本醫療服務。工坊與啤酒廠:支持修道院經濟與自給自足。根據手稿上的說明,設計的修道院可容納約 110 名修道士。、約 115 名訪客、約 150 名工匠與農業工人。雖然制定平面圖的動機可能是追求最完美的本篤修道院生活,但作者對廁所、取暖場所(地暖設計)以及飼養家畜的排泄物供鄰近花園施肥的細節都考慮到,充分說明其實用性和功能性。

雖然戈茲伯特院長(Abbot Gozbert)重建的修道院未完全依據此藍圖,但平面圖留存在修道院至今,成為瑞士的國寶。2019年為了安全的在展廳示眾,安裝化費約為110萬瑞士法郎,由第三方基金會資助,軍械庫翼樓的翻修工程則由州政府撥款約280萬瑞士法郎,可見這國之重器有多麼寶貝。

(4) 卡爾門 (Karlstor)

卡爾門(Karlstor)始建於1569年4月,建造者為卡洛勒斯,布里格爾(Carolus Briegel)。1526年約瓦迪安在聖加侖實施宗教改革(新教)後,為了區隔天主教修道院建起城牆,原有八座城門,現在僅存的卡爾門,不僅具有深厚的文化意義,還是到訪遊客的重要打卡點。

卡爾門拱形通道上方有三排窄窗,可能17世紀改建監獄時安裝的。最引人注目的特徵是裝飾東立面上由石匠巴爾圖斯,塞爾曼斯韋勒(Baltus Seilmannsweiler)製作的大型石浮雕。上部描繪了耶穌受難的場景,兩側是聖母瑪利亞(Maria)與使徒約翰(Johannes)。場景的左右分別裝飾有教宗庇護四世(Papst Pius IV. Medici)的家族徽章和神聖羅馬帝國皇帝馬克西米利安二世(Kaiser Maximilian II)的徽章,象徵修道院在帝國享有自由權。

中間部分展示了修道院的首任院長及創始人奧特馬(Otmar)的家族徽章。在右側,可以看到這位聖人與他的象徵物——酒桶的描繪。左側則描繪了加盧斯(Gallus)與熊的形象,以紀念他作為石納赫河(Steinach)畔首個聚落的創建者和城市的守護聖人。

在浮雕的底部,有兩隻躺臥的獅子和一些交織的飾帶裝飾了浮雕的底座。在中間,一個身穿寬鬆褲子、彎腰坐著的小人物形象格外引人注目,他手持錘子和鑿子,旁邊還有一個徽章,這可能是藝術家本人的自畫像。

A 弗萊德(Flade)中學分部

中古時期,本篤規則要求修道士需具備書寫和語言知識。因此院區本就有學校的設置。1809年,修道院區內成立了一所寄宿天主教高中,2009年更名為弗萊德(Flade )-天主教州立中學,校舍分居三處,其中修道院區的男生部位於大教堂南翼與圖書館同一棟樓,與大教堂中間的庭院就是學校的運動場。瑞士人認為學校活動雖帶來些許喧鬧,但也增添了生氣與活力,與其他國家對古蹟的運用限制,確有獨樹一格的思維。

B 音樂廳/聖心小教堂(Herz-Jesu-Kapelle)/主教辦事處

C聖加侖教區教堂音樂學校(Diözesane Kirchenmusikschule St.Gallen)

D 加魯斯小教堂(Galluskapelle)

此三處位於廣場南翼樓的入口櫛比鱗次,其中加盧斯小教堂比較值得介紹。這小教堂 1667年於主教宅邸的底層重建。教堂入口處矗立著兩座超過真人高度的雕像,右邊是基督教烈士與軍人聖人聖莫里斯(St. Mauritius),左邊是著名的法國主教與聖徒聖德西德里烏斯(Desiderius von Vienne),象徵著宗教信仰的力量與保護。教堂內部接近方形,設計簡約而典雅。牆壁與天花板有26幅繪畫,描繪了聖加盧斯的生平故事,繪畫可能出自藝術家約翰·塞巴斯蒂安·赫舍(Johann Sebastian Hersche)之手,細節豐富,極具藝術價值。我們不確定是否可入內,趕著去別處參觀了。

聖心小教堂入口的左側有一個1959年建造的噴泉,雕塑是聖加侖修道院的首任院長聖奧特瑪(Saint Othmar, 689~759), 720年開始帶領修道士大幅擴展修道院,設立了醫院與學校,並組建圖書館;747年將修道院改依本篤會規則運作,是聖加侖修道院的奠基者。

聖奧特瑪雕像手中拿著小酒桶,象徵他為窮人行善時,酒桶永不空竭的奇蹟。池邊的雕刻則是記述聖奧特瑪的生平行止,包括接待三位修士、行醫、晉見丕平(Pepin)國王;759年被瓦林伯爵(Count Warin)與魯德哈特伯爵俘虜、監禁;及被害遺體被運過湖到聖加侖(照片未拍到)。

G 廣場南翼樓 (Hofkeller)

以前廣場南翼樓的入口有到圖書館的立牌,很多人通過翼樓後,只有看到聖奧特瑪雕像噴泉,還需再經一個門才能到達圖書館;所以現在翼樓入口的左側牆上加了金屬地圖可供參考。比較有意思的是,門上現代感的加盧斯與奧特瑪(Gallus & Otmar)雕像,是雕塑家/畫家路德維希·斯托克( Ludwig Stocker, 1932~) 1992年的作品,致於像不像,如何分辨兩人,則端視遊者的慧根了。

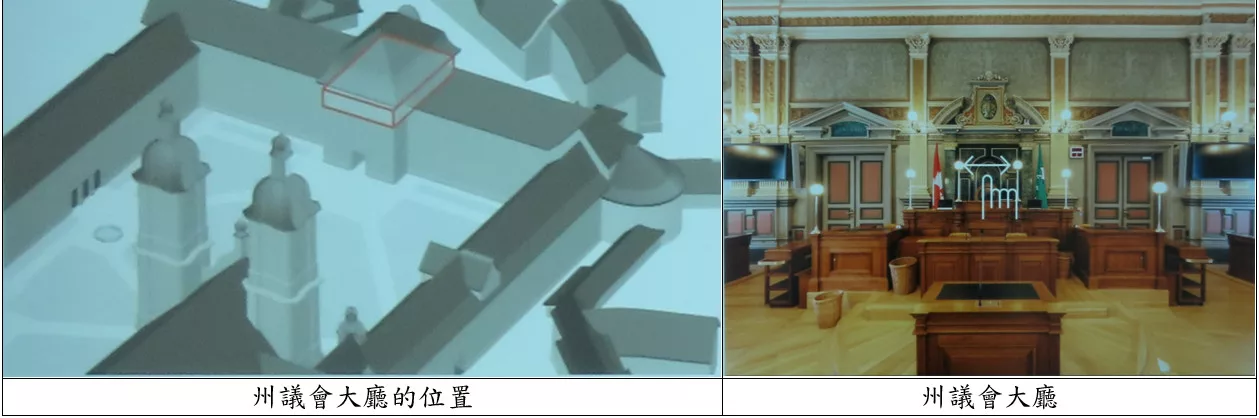

H 州政府大樓/州議會大廳 (Regierungsgebäude Kantonsratssaal)

州政府大樓 (Regierungsgebäude),以前稱為新帕夫茲 (Neue Pfalz),1767年在修道院院長貝達安格恩(Beda Angehrn)的領導下動工,並在兩年內完工。帕夫茲(Pfalz)源自拉丁文palatium,指的是官署及法庭所在地,也是文件公證和修道院行政的中心。

現在的三樓中央的州議會大廳(Kantonsratssaal)則是原修道院長的寶座廳(äbtischer Thronsaal),最初裝飾有蒂羅爾大師約瑟夫·安東·普拉赫(Josef Anton Pullacher)創作的晚期巴洛克幻覺畫作。1803年,卡爾·穆勒-弗里德伯格(Karl Müller-Friedberg)在這個大廳裡宣布聖加侖州成立。同時修道院被廢除,建築轉移到聖加侖州。新州的三權分立機關由大議會(今天的州議會)取代寶座廳,行政機構、政府委員會、州法院位於二樓。大廳於1881年重新以歷史主義風格(Historismus)裝修,可容納180名議員。2008年,州議會成員雖減至120人,但同樣在此召開會議的天主教代表會議(Katholisches Kollegium)仍保留180名成員。

政府大樓的正門展示了象徵聖加侖州的徽章-執政官束棒(Liktorenbündel),以及「MDCCCIII」(1803)的年份,象徵該州的成立年份。建築的入口也是修道院廣場(Klosterhof)前往卡爾門的通道。

I 帕爾茨地窖(Pfalzkeller)

1999年,州政府使用原帕爾茨酒窖的長拱形地窖,改建為寬敞的會議室,供公眾舉行會議、慶祝活動或展覽。西班牙建築師聖地亞哥·卡拉特拉瓦(Santiago Calatrava)在地窖前的修道院花園中建造了一個半圓形地下門廊,該通道的金屬百葉片可以與地面平整地摺疊收起。

N 守護天使教堂(Schutzengelkapelle)

守護天使教堂,也被稱為兒童教堂(Kinderkapelle),聖加侖修道院區的北界。建於1846年,由建築師菲利克斯·威廉·庫布利(Felix Wilhelm Kubly)為天主教管理機構建造。採立方體結構,兩層設計,頂部覆蓋四坡屋頂(Walmdach),簡潔而莊嚴。可容納約120 名信眾,適合小型宗教儀式或聚會。

O 政府地窖(Staatskeller)

政府地窖亦稱聖加侖圓塔(St Gallen Runder Turm),初建於1515年,是當時城市周圍防禦工事的一部分。19世紀曾作為監獄使用。是中世紀城牆11座塔樓中唯一保存下來的一座。廿世紀,圓塔成為聖加侖明信片上非常受歡迎的主題。如今地窖是聖加侖州政府的小型會議室。

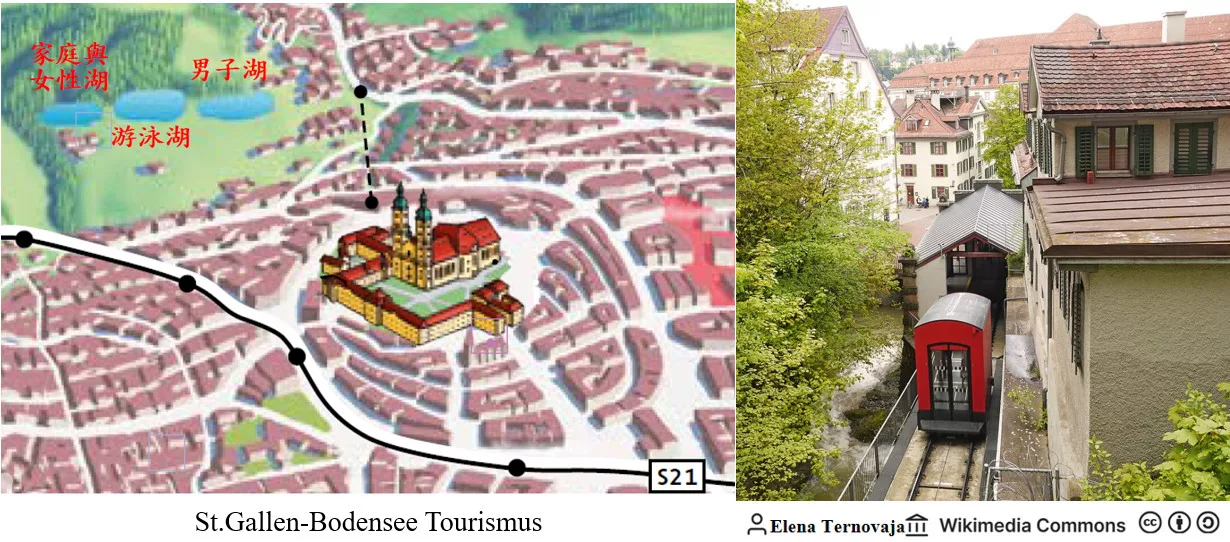

15. 米萊格索道 (Mühleggbahn)與三湖區(Drei Weieren)

自1893年以來,米萊格索道將舊城區南部與海拔676公尺山丘上的聖喬治(St. Georgen)區與海拔747公尺的三湖區(Drei Weieren)連接起來,軌道長度308公尺。1893~1949年是使用壓載水動力,1950~1975年改為齒軌鐵道, 1975年改建為絞盤纜索軌道,2004年進行了一次重大整修和現代化改造。

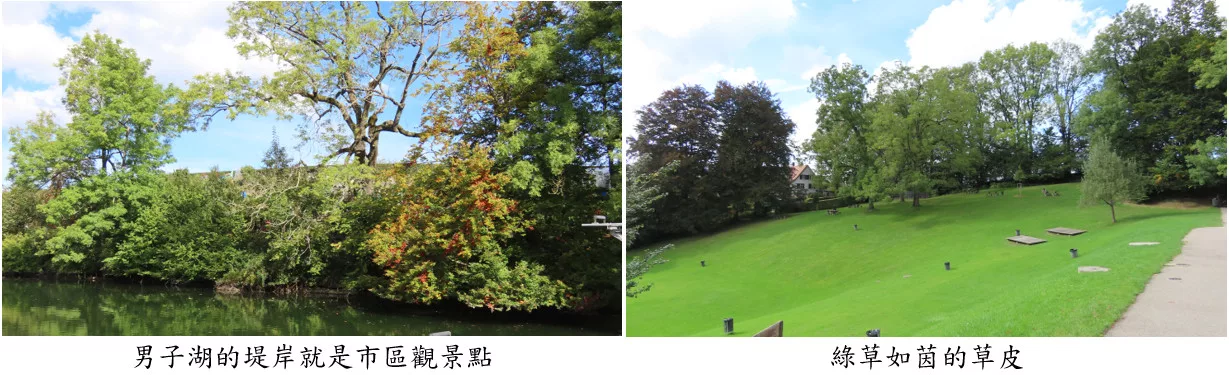

從修道院圖書館往南走,很快就能到達米萊格索道山谷站,右後方就是斯坦納赫溪(Steinach-Bach),上方還有個小瀑布。索道車廂不大,四方都是透明玻璃,一出站就進隧道,壁上貼了海報,很快就到山上站。事前沒有對終點環境深入研究,碰到當地青年,請教有無觀景台,他說要走十幾分鐘,還為我們帶路,其實他並不順路,又化時間陪我們介紹景點,這就是我們喜歡瑞士的地方,無論老少對觀光客都會伸出援手,甚至只因為我們東方面貌,就主動問需要幫助嗎? 他介紹的景點就是當地人最喜歡的三湖區。

三湖區始建於 17 世紀,最初是為了解決聖加侖修道院(Stiftsbezirk)用水需求而建造的人工水庫。隨著時間推移,三湖逐漸成為一個休閒與娛樂的地區,供市民和遊客遊玩、游泳與遠足。出索道山上站左轉,看到比茲街(Bitzistrasse)再左轉,就可看到男子湖(Mannenweier)。以前此湖限制修道士與男子使用,現在無入場費,遊客可進入使用。

通常我們到各城鎮都會爬鐘樓或郊山從不同角度看市景,男子湖給我們的驚喜不是單純的觀景台,而是翠色水秀,綠草如茵,是拍攝城市與自然結合風光的絕佳地點。

由於預設的時間不足,我們沒有繼續沿著環湖步道探訪游泳湖(Badeweier)、家庭與女性湖(Dreiweihern für Frauen und Familien)。三湖是聖加侖市民最喜歡日光浴、野餐,夏季游泳、冬季滑冰所在。加上附近多個步道,很適合家庭出遊。

向東可以看到林澤比爾教堂(Linsebühl Church),與老城有點距離,我們沒有過去。這裡原來是採石場,«Linsebühl»就是石山的意思;1225年,就有一個老教堂,1896年市區發展過來,按需建造具有新文藝復興風格,可容納1千人規模的新教堂。實際上,加上畫廊可容納 810 人(中殿可容納512人),但憑藉大型前院與教區大廳,非常適合出席人數眾多的婚禮和其他節日活動。

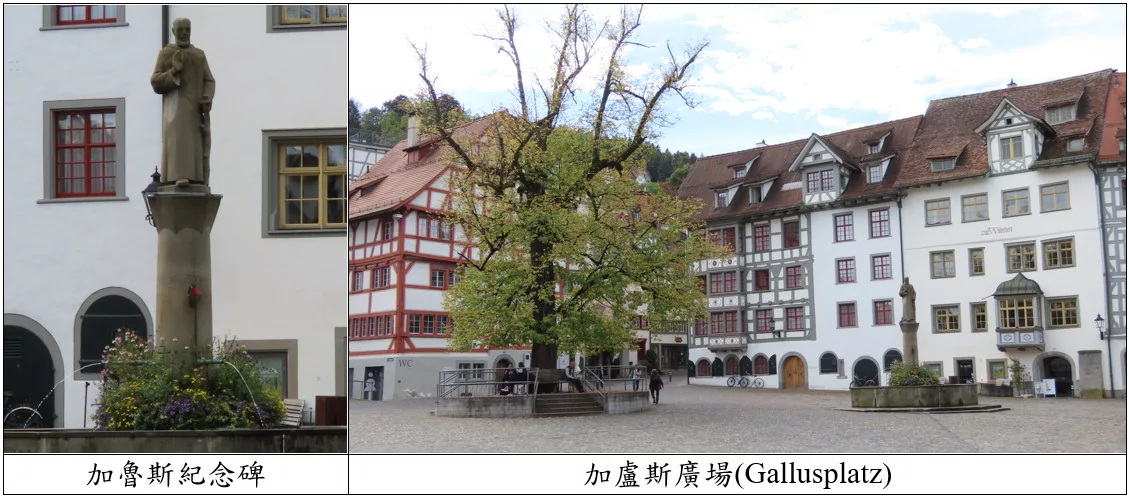

16. 加盧斯廣場(Gallusplatz)與加盧斯街

廣場以聖加盧斯(Gallus)命名,位於修道院的城牆外,是當初工匠與一般居民定居之處。在中世紀是修道院和市集活動的中心,曾是當地商業、宗教和文化交流的重要場地。周圍分佈著多16~18世紀座保存完好的傳統木骨架建築(Fachwerkhäuser),其風格典雅,帶有濃厚的中世紀風情。

廣場噴泉是雕塑家由魯道夫塞特(Rudolf Seitter) 於1936年設計,高站在噴泉底座上的聖人加盧斯,象徵著城市對其創始人的敬意。

2012年,加魯斯廣場的大規模建設工程完成。廣場成為一個交流空間,是遊客喜愛的休憩場所。廣場經常舉辦當地市集和文化活動,包括手工藝展覽、聖誕市集等。從4月到12月,每月的第一個星期六,會有跳蚤市場。椴樹與周圍的長椅也是休憩耍廢的好去處。

從加魯斯廣場往聖勞倫斯教堂,首先會看到加魯斯街(Gallusstrasse) 26號的「綠色庭院」(Grünen Hof),名稱可能源自於其庭院的設計風格,歷史可以追溯到中世紀。遊客在此駐足的原因是凸窗下方的雕像,手裡拿著兩塊盾牌,上面有兩個富裕家族的徽章:左邊施倫普夫(Schlumpf)家族,右邊施拉普里茲 (Schlappritzi)家族。兩個盾牌下方描繪了兩隻公羊的頭,象徵力量、生育力和決心。在腋下可以看到不同的水果和植物以及兩個捲軸。右手下方顯示凸窗的建造年份1606年,左手下方顯示雕刻家(Andreas Balthasar Bingesser)的姓名字。

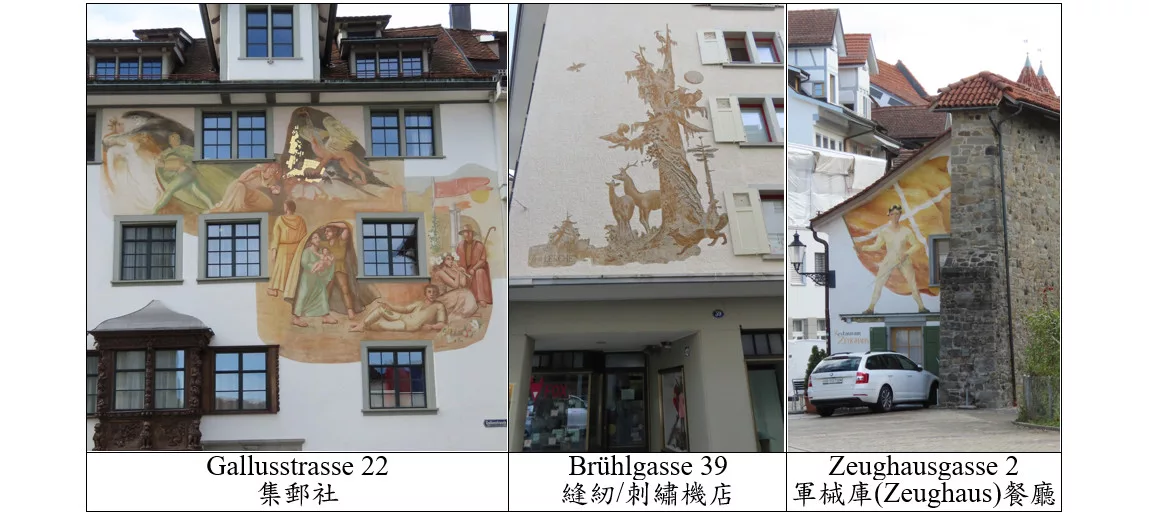

加魯斯街(Gallusstrasse ) 22號的集郵社壁畫是畫家威利·科赫(Willi Koch)的手筆,1909年出生於萊茵河畔施泰因,精通水彩畫、繪畫、石版畫,與郵票、馬賽克設計。1940年代起他在聖加侖創作了一些大型壁畫。我們在城區漫遊就看到三幅,從古典到寫意到活潑,畫風寬廣,為老城增添不少顔色。

加魯斯街20號的藍房子(Blue House)是一座建於1575年的半木造建築,是德瑞曾盛行的木構架高層建築形式。以木材構成的骨架結構,牆間隙用塗抹泥漿的木編結構或磚石填充,並通過斜置的撐杆抵禦風載,其優點是極少使用金屬釘子或螺絲。16世紀末,其角塔設計在住宅建築中很常見,但後來被眾多的箱形凸窗所取代。

與藍房子毗連的是聖加侖旅遊資訊中心,但其門牌是銀行街(Bankgasse ) 9號。

加魯斯街14號是市政樓(Stadthaus),德文Stadthaus,有很多意思,包括富貴人家、處理市政的地方。此地Stadthaus是聖加侖市民共同體(Ortsbürgergemeinde)的辦公地點,主要功能包括公共建築管理、支持文化活動和歷史遺址的保存與在社會福利和社區服務方面發揮補充作用。

但1589年,確實是富商漢斯·施隆普夫(Hans Schlumpf)購地拆建,才有了今天市政樓的規模。當時經營的是亞麻布貿易,地下一層用作倉庫與商品周轉的場所,設有寬敞的拱形空間。上層作為居住和商務用途,擁有裝飾華麗的房間以彰顯身份。頂層宴會廳則用於社交活動和招待重要賓客。因其規模與氣勢,Stadthaus曾被稱為「大房子」(grosses Haus)或「高房子」(hohes Haus)。現今翻新後的宴會廳和地下室用於舉辦文化與社交活動,並可供租賃。建築內的展示空間提供了關於聖加侖城市歷史的簡介,遊客可以透過導覽參觀。

加魯斯街16號是聖加侖-亞本塞工商會(Industrie- und Handelskammer St. Gallen-Appenzell, IHK),旨在保護和促進聖加侖州、外亞本塞州和內亞本塞州的工業、貿易和服務公司的利益。

17.

城市休息廳 (Stadtlounge)

這是由瑞士知名的賴弗森(Raiffeisen)銀行出資,委托藝術家皮皮洛蒂瑞斯特(Pipilotti Rist)與卡洛斯馬丁內斯(Carlos Martinez)在城市中打造戶外休息廳(Lounge)。此獨特的城市藝術項目,是將公共空間轉化為一個溫馨的、像露天客廳一樣的場所。選擇的地點是以賴弗森銀行為核心,現代商業大樓林立的布萊切利(Bleicheli)街區。

城市休息廳常被稱為「紅色廣場」(The Red Square),因其大膽的紅色設計而聞名。廣場鋪滿柔軟的紅色顆粒狀材料,猶如地毯,擺放著沙發、椅子、桌子、躺椅,還有一輛保時捷。尤其夜間照明系統打亮了整個廣場,懸掛的不規則型燈球,就像漂浮的卵石,營造出一種超現實又溫馨的氛圍。人們無論何時都可以來此放鬆、社交,或純粹欣賞藝術與公共生活的巧妙融合。

位於弗龍加滕大街(Frongartenstrasse)18號的猶太教堂也在城市休息廳的範圍。歷史上,聖加侖天主教與新教之爭曾經晉昇到戰爭的層面,所以可想見猶太教在瑞士發展的困境。1863年聖加侖州大議會通過解除對猶太人的限制性法律後,猶太人得以建立一個獨立的猶太社區。1881年建成250個座位具有摩爾拜占庭風格的猶太教堂。

18. 紡織博物館 (Textile Museum)

聖加侖紡織博物館(Textilmuseum St. Gallen)成立於1878年,自1886年起,博物館設於因紅色外牆而得名「紅宮」(Palazzo Rosso)。

15 世紀,聖加侖因生產高品質的紡織品而聞名。1714年鼎盛時期,年產布料達到3萬8千件。19 世紀初,聖加侖首次開發出刺繡機,將手工技術轉變為機械化生產。1910 年左右,聖加侖的刺繡產品佔瑞士經濟出口的主要比例,超過全球產量的 50%。第一次世界大戰與大蕭條使刺繡產業面臨嚴重危機。儘管現代化的電腦刺繡機大幅改變市場,聖加侖刺繡仍然是高級時尚(haute couture)的熱門材料。除了刺繡還有蕾絲均深受國際頂級設計師的青睞,如 Chanel、Dior、Armani、Givenchy 和 Yves Saint Laurent 都曾採用聖加侖的面料。對於創作昂貴的時尚服裝,聖加侖刺繡(St.Galler Spitzen)等於是高級時裝的代名詞。

職是之故,聖加侖紡織博物館除了展示聖加侖紡織與刺繡的悠久歷史與卓越技術外,也保存和展出東瑞士及世界的紡織收藏品。館內設有手動刺繡機的示範區,向遊客展示紡織機械的運作原理及其歷史發展。紡織博物館同時也是一座圖書館,收藏了過去170年來紡織的圖書、設計手稿和時尚照片,是設計師與研究者的重要資源。

我們仍然是時間關係,沒有入內參觀。如果是對紡織、刺繡、時尚服裝有興趣,或是尋找設計靈感的創意人士,就千萬不要錯過這深具藝術文化歷史蘊涵的殿堂。

19. 布羅德噴泉 (Broderbrunnen)

1895年5月1日,康斯坦茲湖水首次引水進入聖加侖家庭。吐根堡雕塑家奧古斯特博什 (August Bösch) 於1896年在穆特托(Multertor)附近打造造了布羅德噴泉。命名來自法官漢斯·布羅德(Hans Broder, 1845-1891),他在遺囑中將噴泉建設所需的資金捐獻給了聖加侖市。

雕塑以水精靈(Nixen)與動物為主體,展現了19世紀末的新藝術風格,象徵水的生命力與豐饒。原始雕像由鍍銅青銅(Galvanobronze)製成,內部為石膏核心。為了延長保存,2000年製作了銅製複製品安裝於原址,而原件則被保存於聖加侖歷史博物館。

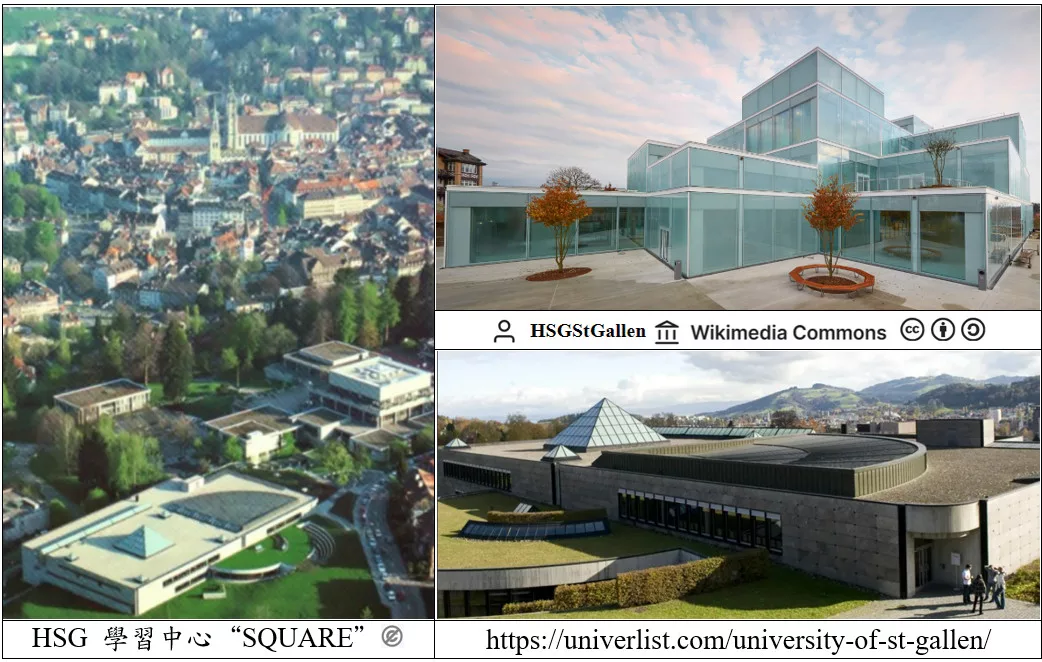

20. 聖加侖大學(University of St. Gallen, HSG)

聖加侖大學位於火車站後站的山坡上(不在前揭的地圖上)。成立於1898年,專注於培養經濟和商業領域的專業人才。目前約有9千名學生,提供英語和德語課程,吸引來自超過100個國家的國際學生。商管的MBA與EMBA富有盛名。並參加全球管理教育聯盟(CEMS),與全球其他頂尖學校合作提供的國際管理碩士課程。

學校至今有百年歷史,建築稱不上古蹟,風格以簡約為主,體現瑞士的設計美學,外觀大氣,內部設計注重實用性,為教學與研究創造高效的空間。校園位於聖加侖的山坡上,建築與周圍的自然景觀無縫結合。許多建築物採用了大面積玻璃窗,讓自然光充盈室內,並提供壯麗的城市與山區景觀。校園內分佈著由多位著名藝術家創作的雕塑和裝置藝術,如瑞士著名藝術家 Alberto Giacometti、Max Bill 的作品,讓校園更具文化氣息。每棟教學樓內也都展示了藝術品,如壁畫、雕塑與當代藝術裝置,讓學生和訪客在學習和生活中感受到藝術的熏陶。

聖加侖大學的建築也跟上時代的潮流,在設計中融入了環保理念,例如使用節能材料、可再生能源,以及智能建築管理系統,確保建築物的長期可持續性。校園內部與周邊環境設有豐富的綠化帶和步道,鼓勵學生在自然中學習和放鬆。

我們雖然住在聖加侖,但分配的天數不多,沒有去這有名的高等學府一遊,原因包括都是現代化建築,教學區不能保證進得去(我們在牛津大學吃過虧),兩佬時尚藝術審美視野也不足。但讀者若是喜歡藝術、悠閑漫步,來這裡就對了。

聖加侖通行套票

(1) 瑞士旅行通票(Swiss Travel Pass )/瑞士博物館通票(Swiss Museum Pass)

這是瑞士全域性通票,是否划得來端看旅遊計畫。

(2) OSKAR

這是瑞士東部六州迎賓卡,條件是在指定的旅宿兩晚過夜,每日再付17 CHF,就可免費搭公共交通、纜車、博物館等。問題是很多旅宿,像我們住的公寓就沒有參加這計畫。

(3) 博登湖卡 PLUS (Bodensee Card PLUS)

這是博登湖的通票,事先計畫關注過,因為其包含湖區瑞、德、奧的景區與博物館,購買最基本三天起跳,一年彈性使用。得配合整體旅遊計畫。

(4) 聖加侖博物館卡(St.Galler Museums-Pass)

此卡是聖加侖地方性博物館,包括修道院區、紡織博物館、自然博物館、文化博物館、藝術博物館、藝術廳、藝術博物館等11個博物館,1 天24 CHF。基本上修道院三個場館18 CHF、紡織博物館12 CHF,也就是只要參觀兩個主要博物館就已回本,值得推薦。

後語

我們在瑞士東部的旅程住在聖加侖,圖的是便利的交通與住宿的多重選擇性,為求價廉及生活方便,挑了火車站附近的民宿,但沒有迎賓卡的福利,是否划得來,則端視本區旅行的天數與範圍。這區東方遊客不多,很多介紹瑞士的旅遊書會略過不提;由於接近德奧邊境(且門票便宜),有少數旅行社會把聖加侖修道院納入跨境行程,但一天不止這個景點,拉車距離又遠,在古城遊歷的時間可能不長。我們也是第四次來瑞士才到東部,感覺上無論人文、歷史、景觀都獨具特色,很值得探訪。

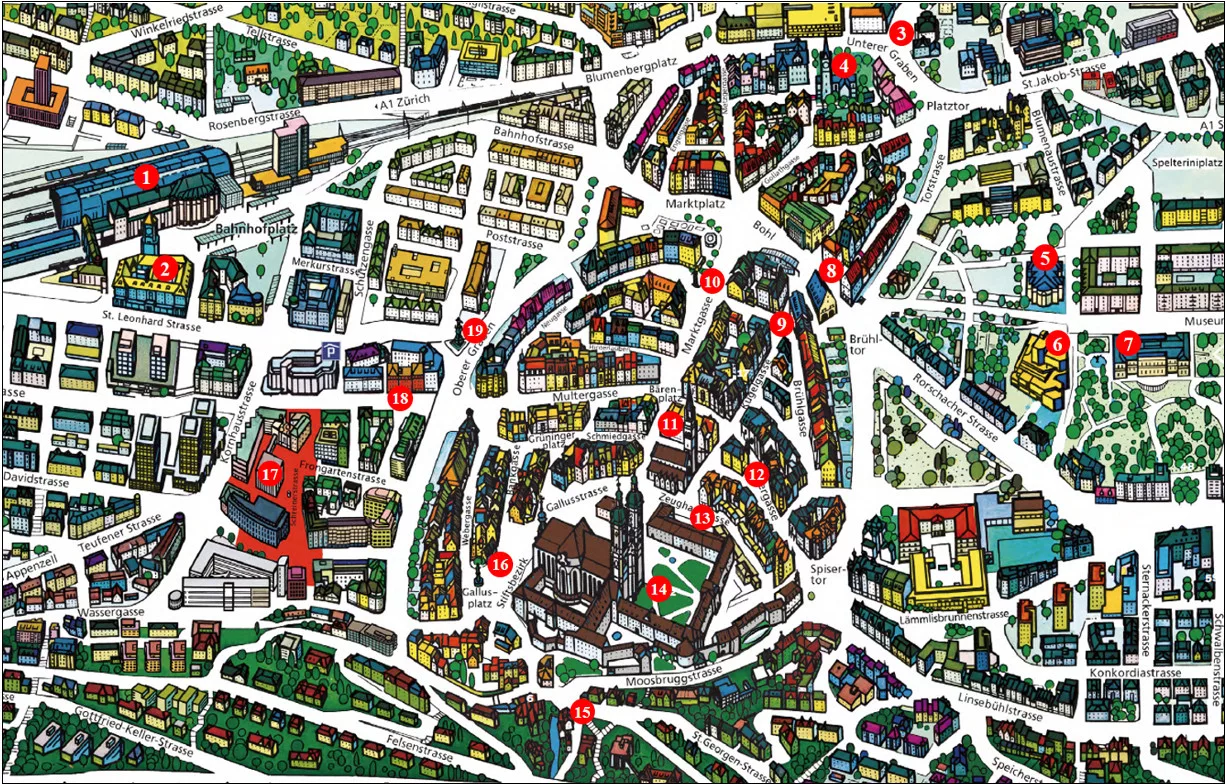

聖加侖跟瑞士其他的老城一樣,街道不是棋盤式的佈局,巷弄縱橫交錯,很容易迷失方向,連修道院圖書館在角落,與檔案館展廳隔著一棟樓一個廣場。我們事先已蒐整的地圖不是很給力,加上google map常有地名對不起來,繞了不少冤枉路。所以,寫這篇部落格,用了好幾個地圖與google map 3D,標明較精確的位置,還加註地址,應該可以節省很多讀者的漫遊時間。因為很多功能性地圖,以政府單位、宗教、名勝、遊樂設施、餐廳、旅館等分類排序,顯得複雜不易閱讀;我們以外國觀光客的角度。重新標註了必遊景點,並以動線排序,使讀者能專心欣賞體會聖加侖的老城風情與文化底蘊。