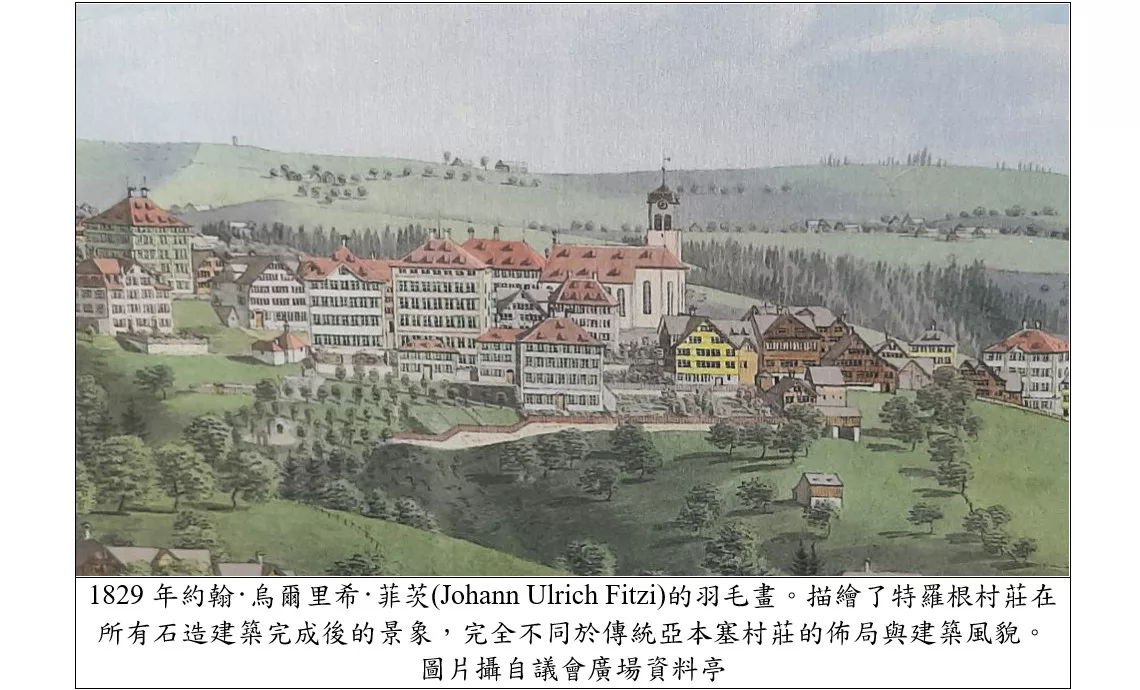

石造建築完全不同於傳統亞本塞村莊的佈局與建築風貌。

一、簡介

特羅根(Trogen)是瑞士外亞本塞州的一個鄉鎮,也是該州司法機關的所在地。人口1862人,面積10平方公里。獲瑞士最美村落(Les plus beaux villages de Suisse)協會頒證,文化4顆星、景觀4顆星、美食3顆星。

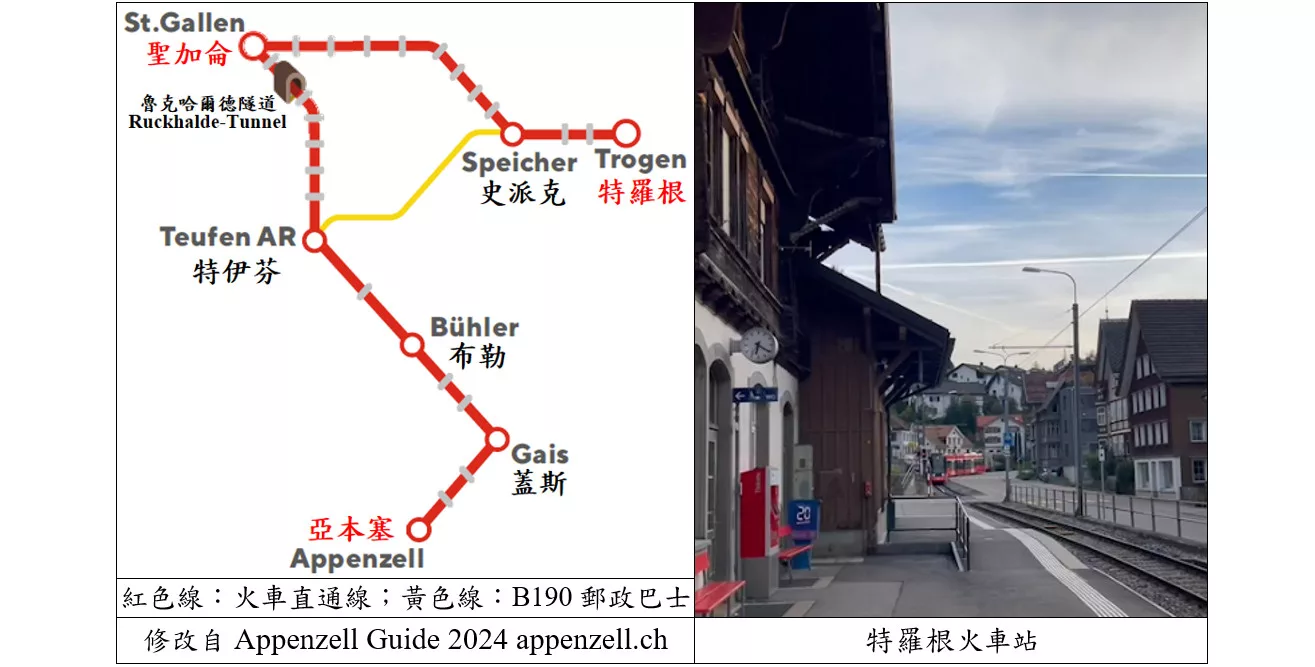

1. 交通

特羅根通過AR直通線鐵路(S21列車)連結聖加侖。這段風景如畫的火車旅程為該地的魅力提供了一個美好的序曲。

2. 歷史

1168年開始以「Trugin」之名在文獻留名。中世紀期間,隸屬於聖加侖采邑修道院,1597年,成為外亞本塞的首府、州議會(Landsgemeinde)舉行地點與行政中心長達數世紀。自16世紀起,特羅根因紡織業而繁榮,特別是亞麻布和刺繡的生產與出口。當地齊爾維格家族將特羅根經營成國際貿易中心,並在議會廣場興建石造大宅群。19世紀後期,隨著工業革命的推進,特羅根的紡織業逐漸衰退。20世紀初,特羅根逐漸發展為旅遊、療養與冬季運動中心。

3. 議會廣場建築特色

齊爾維格家族18世紀在議會廣場建造的一系列石造大宅,其中一些被列為國家重要文化遺產,如雙宮殿(Doppelpalast)、第二石宮殿(Zweiter Steinpalast)、改革宗教堂(Reformierte Kirche)。

4. 文化巡禮

特羅根與州立圖書館製作的齊爾維格世紀(Jahrhundert der Zellweger),是摺頁手冊及音頻,可由網站下載,通往有趣的廣場、街道、噴泉、大宅與教堂,實際聆聽「講述歷史」。(不過只有少數文檔有英文版)

5. 教育與慈善遺產

1946年特羅根捐地設立裴斯塔洛齊兒童村(Pestalozzi Children’s Village),為世界各地受戰爭影響的兒童提供庇護,是瑞士人道主義和教育價值的典範。

6. 為何要訪問特羅根?

訪問特羅根的遊客經常會驚訝於,為何在這片農村環繞、景色優美的鄉間,竟會有一個如此特別的村莊。議會廣場無論在亞本塞地區還是整個瑞士東部都顯得獨樹一幟,周邊的大宅群落,其都市化、南歐風格的建築令人聯想起更大、更現代的城市,而非這個位於前阿爾卑斯丘陵區、遠離主要交通路線及水道的隱蔽村莊。

從紡織業的繁榮到現代的可持續發展,特羅根不僅是一個觀光勝地,還是一個充滿歷史深度和文化意義的村莊。

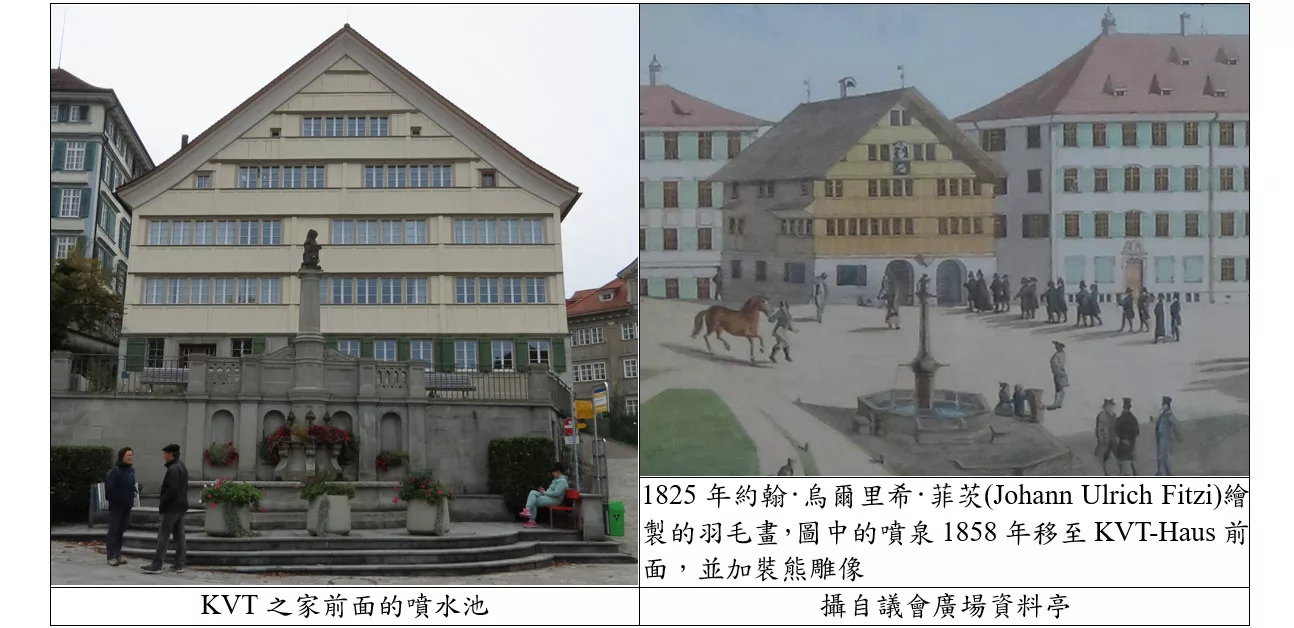

二、特羅根的前世今生

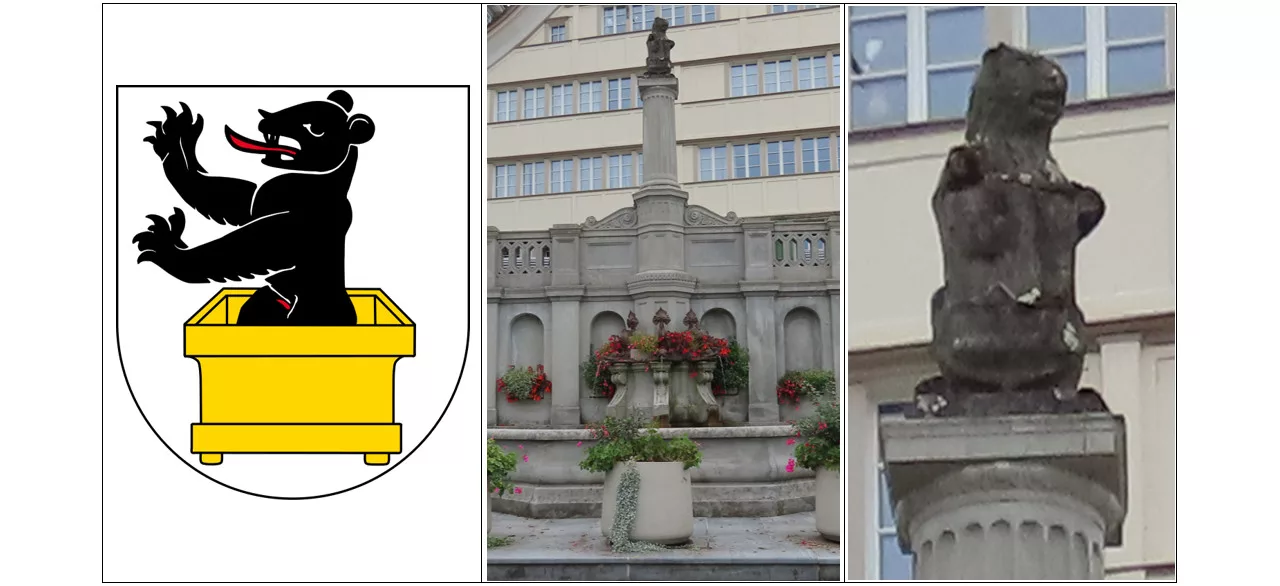

特羅根村於1168年首次有文獻記載,當時稱為「de Trugin」,意為「水槽(噴泉)旁的一組房屋」。1401年最古老的已知市徽上,就描繪了一隻站在水槽中的直立熊。時至今日,特羅根的徽章與議會廣場(Landsgemeindeplatz)前面的噴泉雕塑熊仍能闡釋村莊的歷史淵源。

13和14世紀,聖加侖采邑修道院的統治下,特羅根行政區涵蓋了蓋布里斯(Gäbris)週圍的地區。直至1403年、1405年的亞本塞獨立戰爭勝利,特羅根仍是亞本塞州最大的行政區,範圍包括整個前山地區直至瓦爾岑豪森(Walzenhausen)。1597年,由於慈運理(Zwingli)改革宗教義的影響,導致亞本塞州分裂為內外兩個半州,特羅根成為外亞本塞州(改革宗為主)的行政中心,州議會(Cantonal Assembly)的直接民主於村中心廣場舉行,這也是議會廣場的由來。1658年,比勒(Grub)、瓦爾岑豪森、海登(Heiden)、沃夫哈爾登(Wolfhalden)和呂岑貝格(Lutzenberg)陸續從特羅根分離出去,象徵特羅根在政治上的式微。

但在17世紀下半葉,隨著人口增長和對紡織品需求的增加,除了聖加侖市的織工行會外,其周邊地區也建立了多個獨立的亞麻布市場。1667年,康拉德·齊爾維格-雷赫施泰納(Conrad Zellweger-Rechsteiner)首次在特羅根KVT之家舉辦了一場亞麻布展覽。

亞麻布生產是亞本塞地區(Appenzellerland)和托根堡(Toggenburg)主要的小型手工業,撐起自給自足的地方性經濟圈。居民可成為家庭紡織工、紡紗工、捲紗工、刺繡工或代理商等角色。有了這個基礎,外亞本塞州的的一些家族開始專注於紡織品的遠程貿易。從1730年代起,棉花貿易逐漸興起,而到了18世紀中期,一些家族,如黑里紹(Herisau)的韋特爾(Wetter)家族和特羅根的齊爾維格(Zellweger)家族,開始在村莊中興建石造房屋。

尤其齊爾維格家族憑藉其天賦、良好的教育機會以及數代人的傳承,積累了比其他瑞士東部商人家族更多的財富。家族透過亞麻布和棉織品發展國際貿易,並在歐洲主要城市如里昂(Lyon)、熱那亞(Genoa)設有商業據點。貿易網絡使特羅根成為國際貿易的重要一環。議會廣場周圍的木屋也從1747年到1809年間,逐步由石造建築取代,當時就被稱為「石造大宅」(Steinpalast)。特羅根也因此從一個鄉村蛻變為國際化的村鎮。(德文Palast係指一座大而宏偉的房子,通常是國王或女王居住的房子,但齊爾維格家族並非是皇室,因此譯為「大宅」可能較為貼切)

不旋踵工業化時期的到來,齊爾維格家族敏銳的跟上腳步,1804年,在亞本塞地區建立了第一家機械棉紡廠。十年後,工廠及其14台水力紡紗機失火。這場災難,加上隨著1814年大陸封鎖(Kontinentalsperre)的解除,英國機械生產的棉織品帶來的衝擊、企業的決策失誤、家族內部競爭,導致在1817年家族一個分支遭清算破產,這場崩解在不到三年的時間內發生,與其他因素一起意味著特羅根經濟繁榮的結束。議會廣場自1866年以來未再整修,然而這種轉變使得村莊得以保留其巴洛克和古典主義風格,留給後人無限的緬懷與感嘆。

三、特羅根景點

從議會廣場資料亭的特羅根地圖,基本上村落除集中於議會廣場,另外一個就是裴斯泰洛齊兒童村(Kinderdorf Pestalozzi)。我們一下火車,就準備先到兒童村參觀,走了一會發現來回加參觀恐怕要一個小時,由於天色已晩,決定放棄,轉回奧伯多夫街(Oberdorf)走往議會廣場。

裴斯泰洛齊兒童村(Kinderdorf Pestalozzi)

以瑞士教育先驅約翰·海因里希·裴斯泰洛齊(Johann Heinrich Pestalozzi)命名的兒童村,於1945年成立,致力於為受到戰爭影響的兒童提供庇護與教育。由特羅根於1946年捐贈了4.5公頃的土地成立。最初幾年裡,成為了來自義大利、波蘭、奧地利、德國和英國無依兒童的臨時家園。1970 年代,政策改變為兒童在祖國照顧比較實際,裴斯泰洛齊兒童基金會開始在四大洲開展工作,每年幫助 20 萬名兒童。該村的目標進行了改革,重點放在教育和跨文化交流上。透過募捐、贊助及遺產等方式,2000年代基金會每年投入1800萬瑞法郎用於融合、跨文化交流及發展合作領域。截至2012年,已惠及瑞士國內外32萬名兒童及青少年。兒童村的12棟建築多年來沒有常住居民。只有短期課程與夏令營招待世界各地的孩子們。 不過,因俄烏2 爭的關係,2022年3月,接納了大約 150名烏克蘭人,大部分是帶著孩子的婦女。

兒童村的遊客中心,提供佩斯塔洛齊兒童村的歷史與相關活動的詳細記錄,展覽時間約 60分鐘。網友若時間允許可以到此感受跨國界的兒童人道關懷。

議會廣場與大宅群

齊爾維格家族在18至19世紀主導了特羅根的紡織品貿易,並與里昂(Lyon)和熱那亞(Genua)等歐洲大城市建立了緊密的貿易聯繫。他們的財富與影響力推動了村莊的建築轉型,宏偉的石造宅邸、典型的亞本塞木造房屋、具有柱式結構早期古典主義建築的教堂,展現了地方建築風格與歐洲城市化元素的結合,不僅見證了特羅根的繁榮歷史,也使議會廣場成為亞本塞地區獨具一格的城市化景觀。

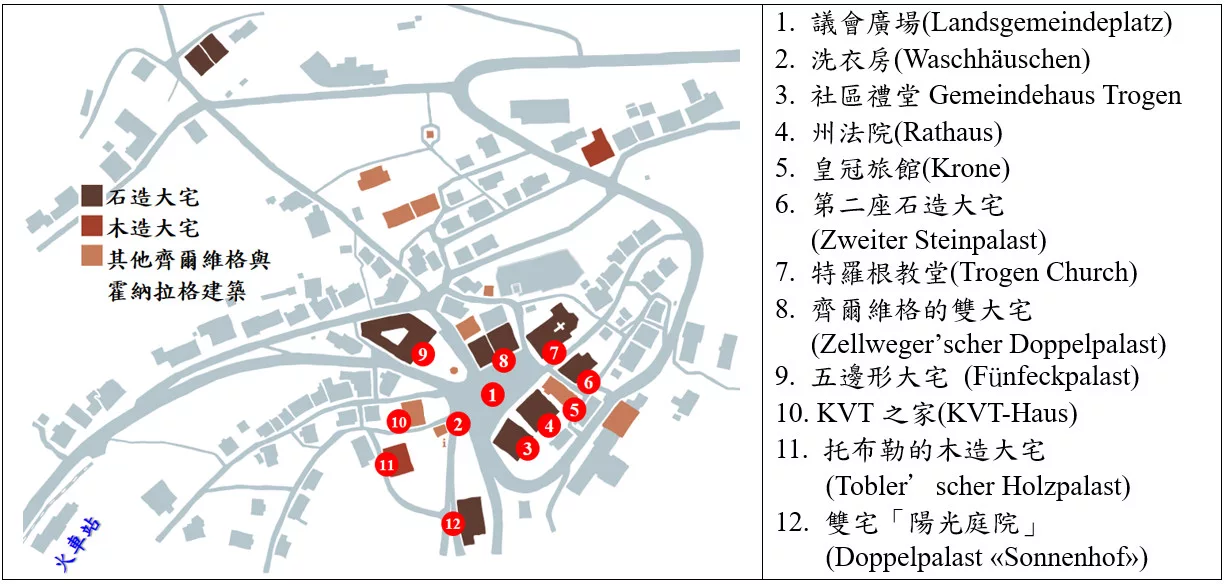

下圖是議會廣場與大宅群地圖,區分為石造大宅、木造大宅與其他齊爾維格與霍納拉格兩家族的建築。霍納拉格(Honnerlag)家族是一個由醫生和商人組成的家庭,最初來自德國利珀-代特莫爾德(Grafschaft Lippe),其一個分支於17 世紀定居特羅根。 1671年至1839年間,與齊爾維格家族有姻親關係的成員擔任重要的政治和經濟職位。在齊爾維格家族興建石造大宅的同時,這個家族也建造了幾棟房屋,從而塑造了村莊的面貌。

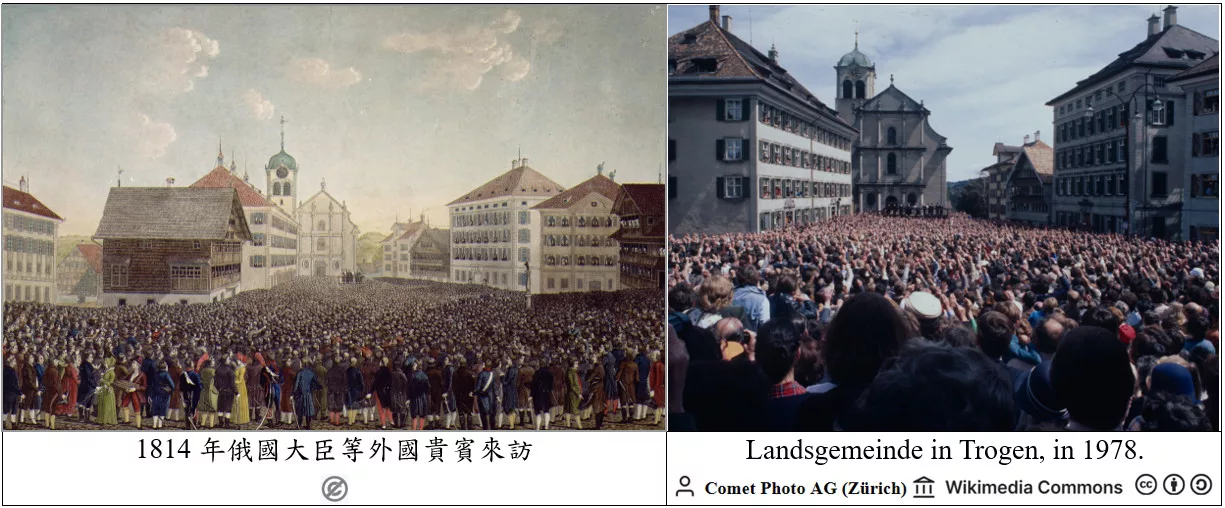

1. 議會廣場 (Landsgemeindeplatz)

議會廣場是德語議會(Landsgemeinde)與廣場(platz)複合字,1561年瑞士教師皮克托里烏斯(Pictorius)第一部德語詞典已注明Landsgemeinde是由Land(土地、州、農村州)和Gemeinde (社區、公社)組成的複合體。符合資格的州或地區公民在某一天在露天舉行會議,就具體問題做出決定,投票是透過舉手贊成來完成。這是瑞士最古老的直接民主形式之一。

自1597年亞本塞州分裂以來,特羅根成為外亞本塞州的議會與法院的所在地。每逢偶數年的四月最後一個星期日,州議會(Cantonal Assembly)便會於村中心廣場舉行,直至1997年解散。

廣場上的建築並非統一規劃,而是分代建造。從巴洛克、洛可可到新古典主義的風格演變,充分展現了每座建築的獨特性。大部分建築屬於別墅風格,四面自由,與交通道路並無直接關聯,部分還擁有大規模的花園和公園。

自18世紀中葉起,特羅根議會廣場的老木屋逐漸被石造建築取代。以下是主要建築的介紹,從右至左:

- 社區禮堂(Gemeindehaus):建於1760~1763年,作為當地的行政和文化活動中心。

- 州政府(Rathaus):建於1803~805年,是特羅根公共事務的重要建築。

- 皇冠(Krone)旅館:這是一座建於1727年 的木製建築,突顯了早期特羅根的建築風格。

- 第二石造大宅(Zweiter Steinpalast):建於1760年。由於家族成員的需求,這座建築在建築設計中具有顯著的地方特色。

- 改革宗教堂(Reformierte Kirche):建於1779~1782年。這座教堂因其獨特的立柱式外觀成為村莊的標誌性建築。

- 齊爾維格雙大宅(Zellweger’scher Doppelpalast):建於1747~1748與1787~1789年。是最早的石造建築之一,標誌著特羅根建築風格的轉變。

1824年的特羅根議會廣場背對教堂的視角,約翰·烏爾里希·菲茨(Johann Ulrich Fitzi的水彩畫作, KVT之屋為中心與週邊的建築,

從左至右分別是:

- 舊牧師館(altes Pfarrhaus), 1755年建成,於1825年搬遷至Schopfacker,1972年被拆除。

- 托布勒家族木造大宅(Tobler’scher Holzpalast),一座豪華的木製建築,反映了當時木造建築的傳統與奢華。

- 舊洗衣小屋(altes Waschhäuschen),1860年被當前的石造洗衣小屋取代。

- KVT-Haus(KVT-Haus,亦稱前女生寄宿院),建於約1650年,當時未增高半層,後來在19世紀中期進行增建。現今為特羅根坎頓學校基金會的一部分,提供學生宿舍用途。

- 謝費爾之家(Haus Schefer),一座與村莊歷史緊密相關的建築,反映當地居住文化。

- 舊市政廳(altes Rathaus),1842年搬遷至布勒(Bühler),現仍保存於該地。

- 齊爾維格雙大宅(Zellweger’scher Doppelpalast,由兩部分組成,分別於1747年與1787–89年間建造,是齊爾維格家族在特羅根重要的建築地標之一。

這些舊的畫作顯示了整個議會廣場由亞本塞傳統木造建築過渡到石造大宅的歷史,建築布局並非統一規劃,而是分代建造。從巴洛克、洛可可到新古典主義的風格演變,充分展現了每座建築的獨特性。大部分建築屬於別墅風格,四面自由,與交通道路並無直接關聯,部分還擁有大規模的花園和公園。 每棟大宅都建於被拆除的木質建築原址上,廣場的輪廓自1747年至1810年間並未發生改變。建築間的整齊排列與地形的不規則性形成了鮮明對比,特別是教堂的「偏置」位置與傾斜的廣場地面,賦予廣場獨特的魅力。這種結合了義大利廣場(italienische Piazza)與亞本塞村莊廣場(ausserrhodischer Dorfplatz)特點的風格讓廣場顯得格外引人注目。

茲依地圖編號分別介紹於后:

2. 洗衣房(Waschhäuschen)

議會廣場前洗衣房是一座採用條石建造並配有四坡屋頂的建築,建於1860年左右。取代原有具有山牆屋頂的木質建築,由於不是所有的公共水泉都允許用來洗衣,因此有必要建造專門的洗衣房。特羅根村共擁有六座供社區共用的洗衣房。對女性而言是村莊中的重要聚會場所,在當時不僅是一個功能性設施,也反映了當地的社會與文化價值觀。

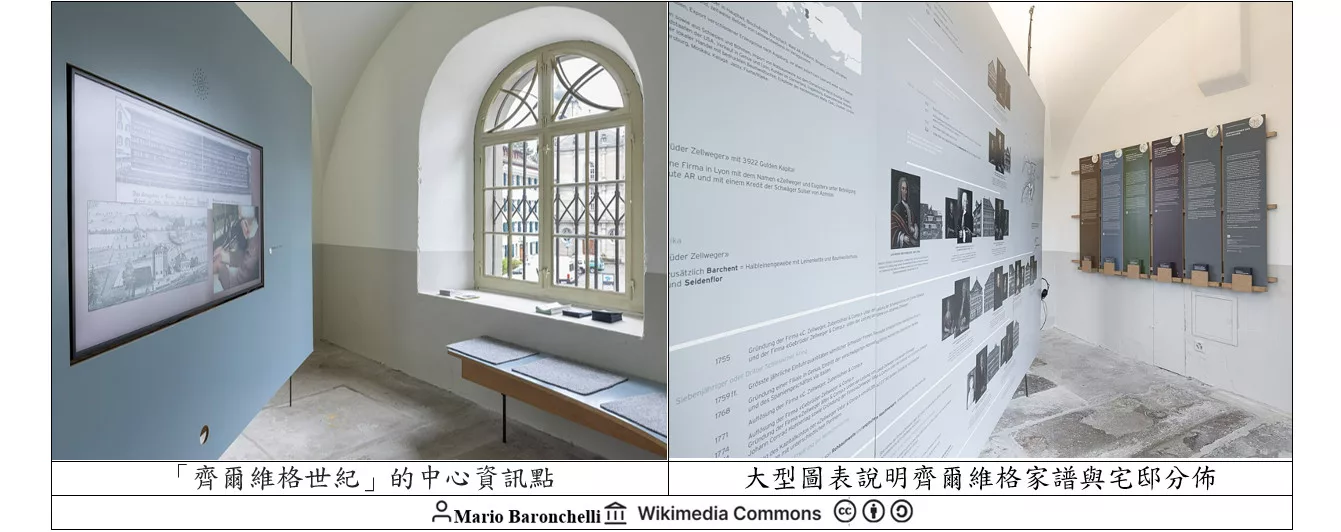

現今洗衣房是特羅根歷史的展廳,也是齊爾維格世紀(Jahrhundert der Zellweger) 探索的起點,可以開啟下載的音頻導覽路徑(Hörpfade),帶領訪客探索特羅根的文化和建築遺產,包括社區禮堂(Gemeindehaus)的織物樣品的紡織門廳與齊爾維格房間,及改革宗教堂。(不過,音頻是德文版)

洗衣房週一至週五開放,我們星期日到,不得其門而入。

3. 社區禮堂Gemeindehaus Trogen

議會廣場1號 (Landsgemeindeplatz 1)

議會廣場的第三座石造大宅,於1760年至1763年期間,由雅各布·齊爾維格-韋特(Jakob Zellweger-Wetter)及其妻子安娜·瑪麗亞(Anna Maria Zellweger-Wetter)建造,作為住宅與商業用途。原址的木屋是勞倫茲·齊爾維格(Laurenz Zellweger)用來接待蘇黎世朋友的地方。木屋拆遷至350公尺外的尼德連街(Nideren) 33號,目前仍然留存。

這座四層的古典主義石造建築,外部裝飾有洛可可風格的彩繪木製百葉窗,而內部則極具氣派:包括底層的拱形結構與砂岩門框、一樓的胡桃木牆板和門、鑲木地板,以及位於三樓的宴會廳,無不展現出建築主人當年的富裕生活。

1825年,約翰·康拉德·霍訥拉格(Johann Conrad Honnerlag)購買了這座建築,並將其贈與特羅根(Trogen)社區,作為新的牧師住宅。這份捐贈還附帶了一項條件,即設立一座社區圖書館。

目前底層和二樓是特羅根的社區辦公室(Gemeindekanzlei);一樓是特羅根福音改革派教會與亞本塞福音改革派教區的辦公室;三樓是州立圖書館的部分場地,以及「齊爾韋格世紀」的展覽空間。樓梯間中有幅1777年左右的灰泥作品,記錄了當時議會廣場在密集建設過程中的結構變化。

在紡織展廳(Textilfoyer)內,懸掛著一幅描繪烏爾蘇拉·沃夫-齊爾維格(Ursula Wolf-Zellweger)的油畫。畫中身穿絲綢禮服並戴著頭罩。而這件18世紀80年代的禮服至今仍保存完好,現陳列於玻璃展示櫃中。烏爾蘇拉也是改革宗教堂的捐贈者之一,她把自己畫在天花板的油畫中。

蘇黎世畫家兼作家約翰·卡斯帕·菲斯利(Johann Caspar Füssli)於1747年創作的「抒情詩」《Quodlibet》油畫,屬於一種「視覺錯覺畫」(Trompe-l’Œil)。描繪了勞倫茨·齊爾維格及其著名的朋友圈,包括約翰·雅各布·博德默(Johann Jakob Bodmer)、薩洛蒙·格斯納(Salomon Gessner)、約翰·卡斯帕·希爾策爾(Johann Caspar Hirzel)以及畫家本人。每位人物均被賦予古希臘名字,並與一位古希臘名人對應,例如齊爾維格對應荷馬(Homer),博德默對應蘇格拉底(Sokrates)。這幅《Quodlibet》以大尺寸展示於房間內,供參觀者近距離欣賞。

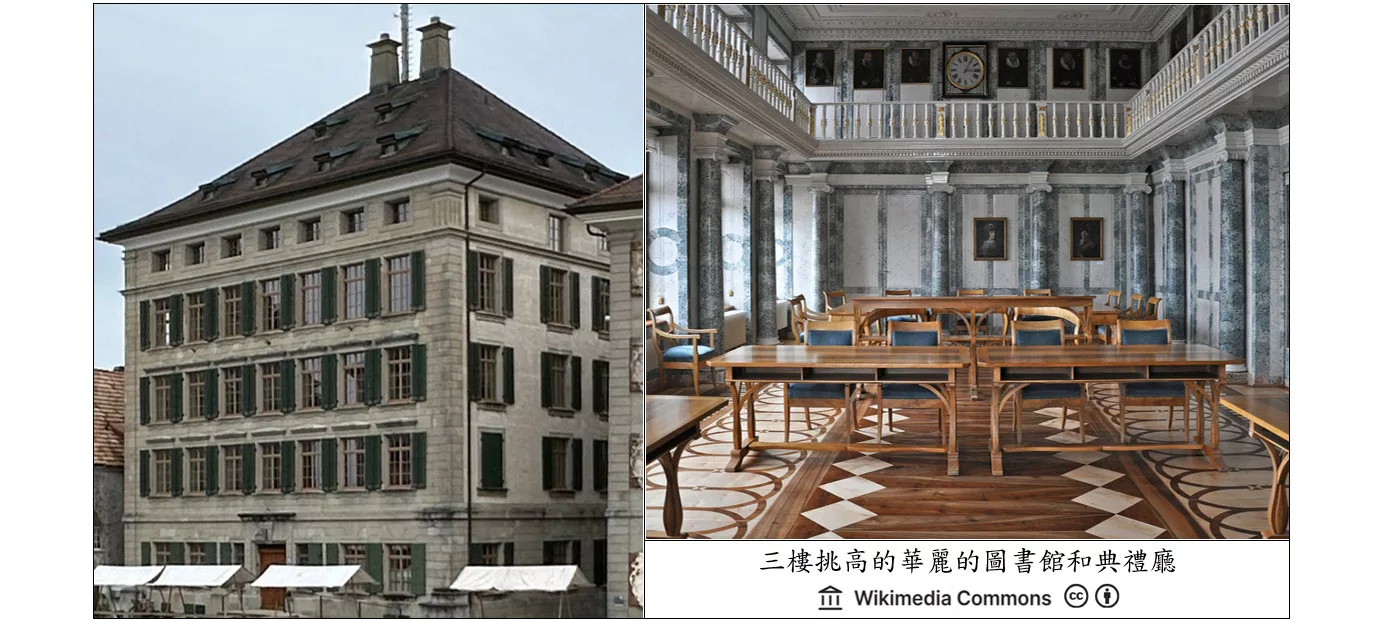

4. 州法院(Rathaus)

議會廣場(Landsgemeindeplatz) 2號

一般而言,Rathaus可翻成市政廳、市政府(城市議會會議廳)、政府機關或公共建築;我們以其現在的使用機關翻譯為「州法院」。這棟1803~1805年興建的石造建築,第三層是挑高的圖書館和典禮廳,並設有畫廊,體現出建築的壯觀與莊嚴,全館裝飾有「帝國風格」的石膏雕飾(Empire-Stuckaturen)。

1814年,始建人之一的州議長雅各布·齊爾維格-赫訥瓦德爾(Jakob Zellweger-Hünerwadel)將此建築賣給外亞本塞州政府,目的在使特羅根與特奧芬(Teufen)的競爭中保持首府的地位。因此有了Rathaus的名稱。

但1876年州議會與行政機關遷至黑里紹(Herisau),2013年經過翻修後,成為州法院(Kantonsgericht)的所在地。2016年還容納了移民辦公室(Migrationsamt)。今日,州法院與高等法院的庭審在三樓高等法院廳(Obergerichtssaal)內進行。

5. 皇冠旅館(Krone)

議會廣場(Landsgemeindeplatz) 3號

1727年康拉德·齊爾維格-坦納(Conrad Zellweger-Tanner)為其子康拉德·齊爾維格-蘇爾瑟(Conrad Zellweger-Sulser)建造了這座木屋, 1767年康拉德的女兒安娜·楚伯比勒-齊爾維格(Anna Zuberbühler-Zellweger)委託製作了山牆外牆的洛可可風格彩繪,以及二樓沙龍的室內裝飾。

1810年建築改為Krone Gasthof(皇冠旅館),1867年於建築後方增建了一個宴會廳。1900~1998年由博姆家族(Böhm)四代經營,成為當地著名的酒店。2003年,四名特羅根居民接管建築,並在新成立的「Pro Krone合作社」,推動保存該建築作為特羅根的社交與文化活動中心,並確保其獨特的文化歷史外觀。目前一樓有個小酒館(Bistro),提供甜鹹小吃,始終新鮮鬆脆。

6. 第二座石造大宅(Zweiter Steinpalast)

議會廣場(Landsgemeindeplatz) 4號

1760年第二座石造大宅由康拉德·齊爾維格-蘇爾瑟(Conrad Zellweger-Sulser)興建,之前他一直住在隔壁的皇冠旅館。1726年他與哥哥約翰內斯·齊爾維格-蘇爾瑟(Johannes Zellweger-Sulser)共同接管父親的亞麻布貿易事業,1783年他的侄子繼承了該建築,並在兒子結婚時在建築內部進行了奢華的裝飾,包括融合洛可可和路易十六風格的出色石膏裝飾。二樓的裝飾展示四大洲(亞洲、美洲、非洲和歐洲)的代表性建築與文化符號,例如清真寺、寶塔、佛塔、太陽崇拜符號,以及特羅根教堂的形象。

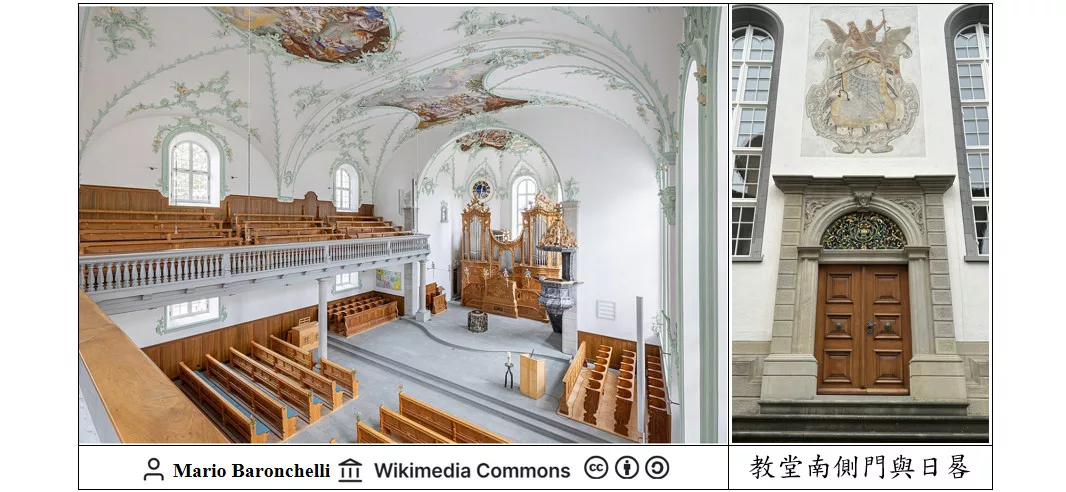

7. 特羅根教堂(Trogen Church)

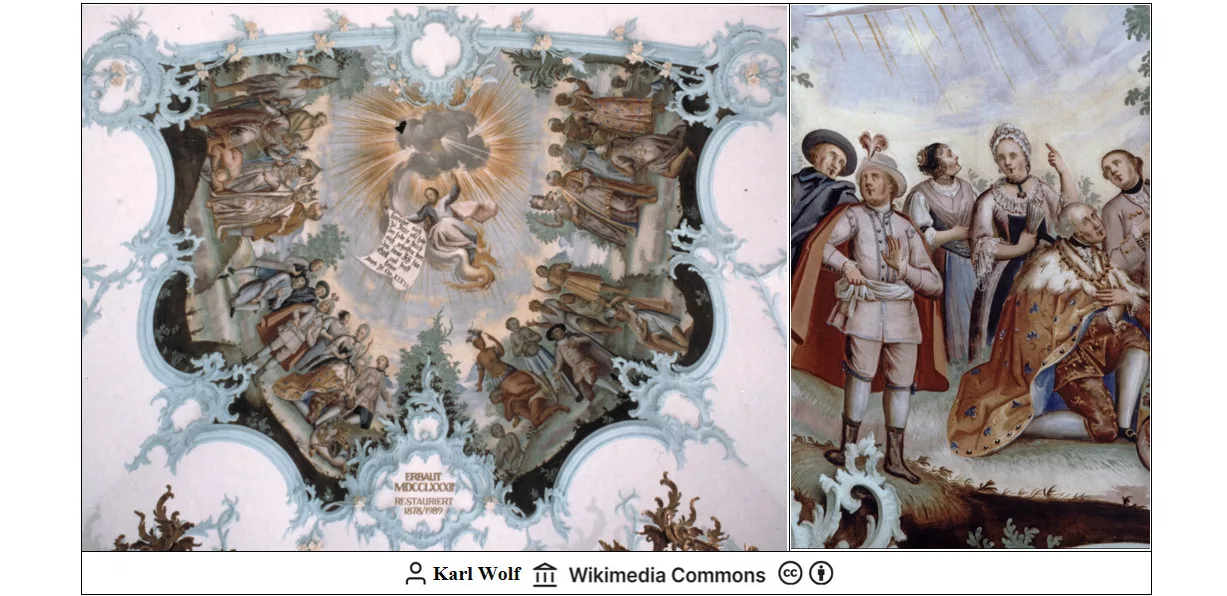

特羅根教堂建於 1779年,由齊爾維格家族的約翰內斯·齊爾維格-希策爾(Johannes Zellweger-Hirzel)與雅各布·齊爾維格-維特(Jakob Zellweger-Wetter)兄弟建造,有一點「家廟」的味道。教堂內部富麗堂皇的裝飾,包括精美的灰泥雕飾(stuccowork)、繪畫及其他裝飾,明顯超越了一般改革宗教堂的樸素風格。這充份顯現了齊爾維格家族在宗教和社會事務中的即保守又創新的特質,成為特羅根發展的重要基石。

教堂採長方形平面設計,使用立柱框架(Lisenen)進行分隔,並以大窗戶(Sprossenfenster)穿插裝飾,主立面反映了晚期巴洛克到新古典主義的過渡。建築呈八角形,帶有四坡頂(Walmdach)和三個入口大門。南側入口上方有日晷做為經典裝飾元素。鐘樓的塔樓設計配有法式洋蔥塔頂(welsche Haube),帶有大鐘,小型塔頂為燈籠結構(Laterne),安裝了鍍金的塔球(feuervergoldete Turmkugel),內部放有文檔,1985塔樓翻修時,還進行補充。

教堂天花板的壁畫,描繪了亞洲、歐洲、美洲和非洲四大洲的形象。主題為四大洲向上帝致敬,表達了人類各大洲的敬虔與感恩之心;這是由教堂出資者兄弟的姐妹烏蘇拉·沃夫-齊爾維格(Ursula Wolf-Zellweger)捐贈,她把自己畫在左下方的歐洲部份。她的畫像與絲綢禮服也陳列在社區禮堂三樓的紡織門廳中。

8. 齊爾維格的雙大宅(Zellweger’scher Doppelpalast)

議會廣場(Landsgemeindeplatz) 5/6號

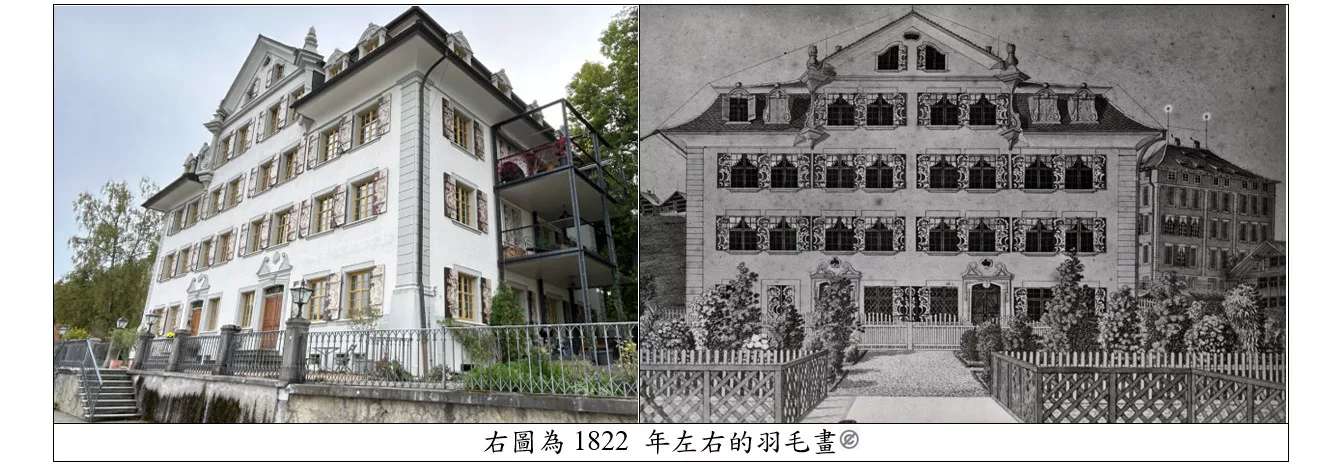

1747年,約翰內斯·齊爾維格-蘇爾瑟(Johannes Zellweger-Sulser)建造了議會廣場第一座三層樓高的石大宅,並配有一座法式斜折山牆屋頂(Mansarddach)。被拆除的前身建築是齊爾維格家族的祖屋,17世紀時曾經營一家名為「Zum Hecht」的客棧。1787~1789年擴建為雙大宅時,頂層覆蓋了四坡屋頂(Walmdach)。大宅內的石膏裝飾(Stuckaturen)採用雷根斯風格(Régencestil),其中包括在二樓的算術、幾何、天文學和音樂的科學圖像描繪。

9. 五邊形大宅 (Fünfeckpalast)

議會廣場 (Landsgemeindeplatz) 7號

五邊形大宅是特羅根(Trogen)地區最年輕的石質大宅,由約翰·卡斯帕·齊爾維格(Johann Caspar Zellweger-Gessner)及其妻子多蘿西亞(Dorothea Zellweger-Gessner)委託建造,於1802年至1809年間完成。建築設計受到了熱那亞城市住宅(genuesischen Stadthäuser)的啟發,為住宅與商業綜合用途建築。1991年,大宅由齊爾維格家族的直系後代售予坎頓政府。現今,建築內部設有住宅和商業店鋪,同時是外亞本塞高等法院(Obergericht)和部分州立圖書館(Kantonsbibliothek)的辦公地點。

10. KVT之家(KVT-Haus)

議會廣場(Landsgemeindeplatz) 10號

KVT之家,建於約1650年,廣場最古老的建築,也是少數保存至今的木造建築。由康拉德·齊爾維格-雷克施泰納(Conrad Zellweger-Rechsteiner)與其妻安娜·齊爾維格-雷克施泰納(Anna Zellweger-Rechsteiner)建造。1667年,該處舉行了首屆外亞本塞亞麻布展示會,是齊爾維格家族(Zellweger)發跡的起點,並促使18世紀中期廣場上密集的大宅建設。

18世紀中期:作為家族老宅與製造業基地,這座建築見證了齊爾維格家族在紡織業的繁榮。1822年後,建築增高半層,成為坎頓學校(Kantonsschule)寄宿生宿舍,稱為亨齊克寄宿院(Pension Hunziker)。1958年:由特羅根坎頓學校協會(Kantonsschulverein Trogen, KVT)收購,並在1968–1996年間成為坎頓學校女生寄宿院。2013年起:建築與附近的洗衣小屋(Waschhäuschen)成為特羅根坎頓學校基金會(Stiftung Kantonsschule Trogen)的一部分,繼續為學生提供宿舍服務。

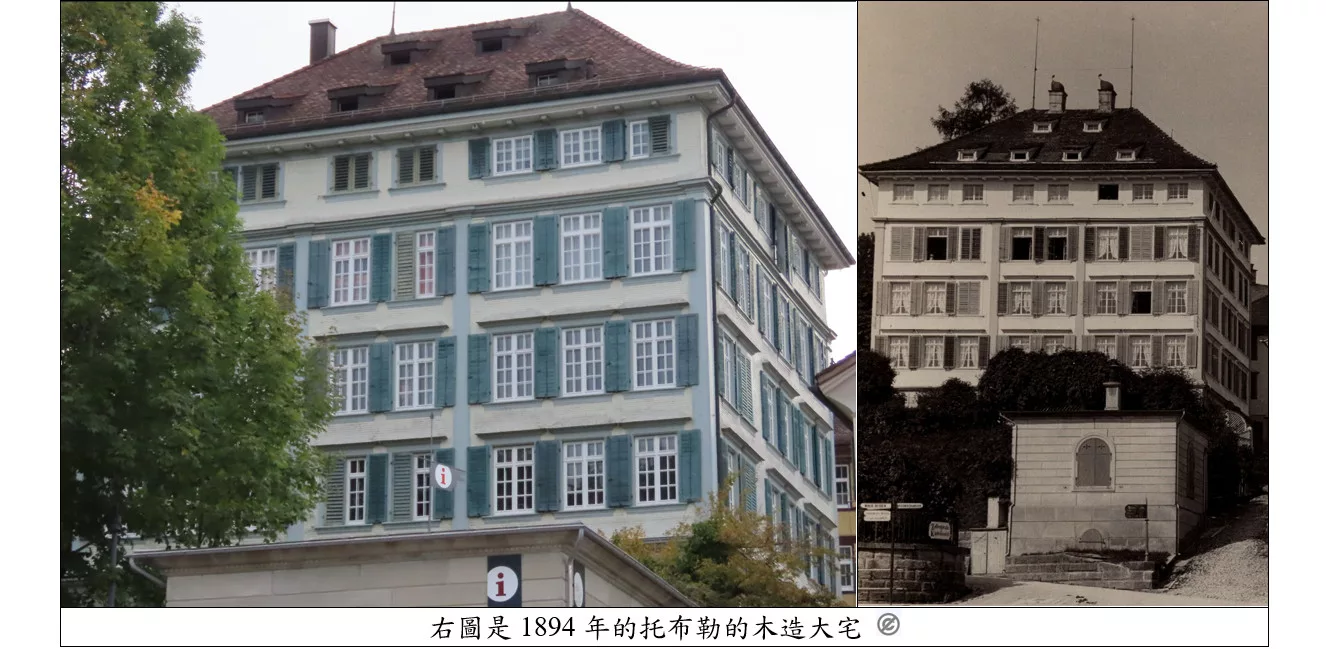

11. 托布勒的木造大宅(Tobler’scher Holzpalast)

伯格韋格街(Bergweg) 1號

托布勒木造大宅由蓋斯(Gais)的建築師康拉德·蘭根埃格(Konrad Langenegger)於1807至1810年間為邁克爾·托布勒-祖伯布勒(Michael Tobler-Zuberbühler)設計建造。建築風格受到其連襟雅各布·齊爾維格5年在議會廣場2號建成的石造州法院(Rathaus)啟發。遠觀時,木造外表似乎與石造建築無異;但近距離觀察,則可發現其覆有木瓦的立面,以及木結構的主體。

木造大宅建成後,邁克爾·托布勒用作住宅及專注於英國紗線貿易的商行。事業有成後,投注教育事業,1821年成為特羅根中學(Knabeninstitut in der Nideren, 現為Kantonsschule Trogen)的創辦人之一。

1915年起,木造大宅成為「特羅根醫師之家(Trogner Doktorhaus)」,用作住宅、診所及兒童療養院,三位著名醫師先後在此行醫。目前則為一座住宅建築,內部設有多戶公寓。

12. 雙厦「陽光庭院」(Doppelpalast «Sonnenhof»)

議會廣場(Landsgemeindeplatz) 11 號

雙厦「陽光庭院」是亞本塞地區最美麗的建築古蹟之一。經過大規模的修復工作,這座大宅現在煥發出新的輝煌。這座歷史悠久的房屋可能由圖芬 (Teufen) 的著名建築商約翰內斯·格魯本曼 (Johannes Grubenmann) 於 1761 年建造。年輕的醫生、後來的州長巴塞洛姆·洪納拉格-齊爾維格(Bartholome Honnerlag-Zellweger)在大樓內開設了一家醫療診所,同時還開設了一家精神病診所。這棟房子後來用作兒童保健設施。1949 年起,魯克施圖爾家族(Ruckstuhl) 三代人在這裡經營一家烘焙坊和咖啡廳,成為當地的社交和休閒中心。之後,建築被出售給私人買家,並重新改建為六套高端住宅。

後語

我們早上到森蒂斯峰,午後到亞本塞村,到特羅根時已是近黃昏,當然時值九月底,太陽大約七點下山。來之前的資料準備,瞭解到特羅根是由當地富商在議事廣場興建富麗堂皇的石造宅邸,可想而知,小村莊不能與大城市的宏偉建築比擬,因此心理上沒有太多的期待。

由於是星期天,洗衣屋與社區禮堂未開放,屋外的資料牌、資料亭都是德文,當即也無法吸收,只能感受古典主義建築,典型的窗戶,緊密地排列在一起,賦予了村莊獨特的城市面貌,亞本塞木結構房屋形成鮮明對比。

但回來整理搜尋資料、照片後,就有不同的感知,特羅根實在是一座充滿歷史、建築與人文情懷的獨特城鎮,是瑞士近程發展的縮影,也只有這樣的深入探討,才能在欣賞美景之餘,「窮其所以」,對這個國家有更深刻的認識。