傳統木屋、彩繪建築與濃厚的阿爾卑斯民俗文化,值得細細品味與探索。

內容目錄

Toggle簡要介紹

1 位置與交通

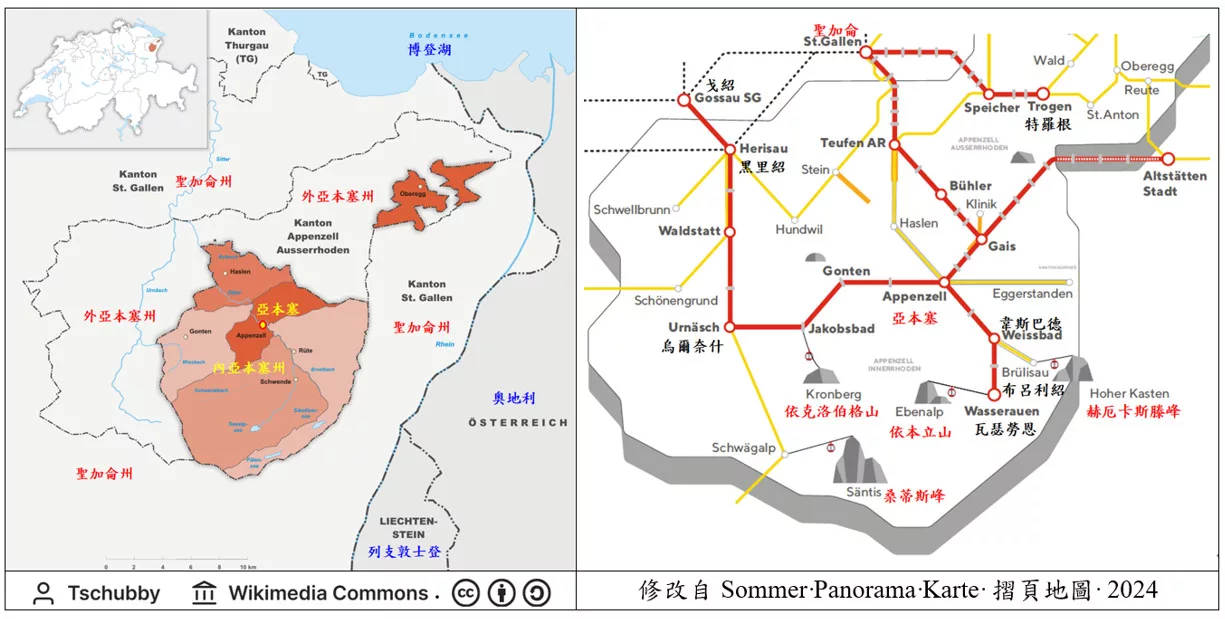

亞本塞村位於瑞士東部的內亞本塞州(Appenzell Innerrhoden),由蘇黎世出發要在戈紹(Gossau)換S23列車,需時1小時51分。若從聖加侖則搭S21列車直逹,要39分。地處阿爾普施泰因山脈(Alpstein),是多個熱門景點與纜車的交通中心。

2 亞本塞村的歷史

我們特別強調「村」(Dorf),是因為亞本塞也是地區及州的名字。亞本塞地區(Appenzellerland)的歷史始於7世紀阿勒曼(Alemannic)人定居在格拉特(Glatt)河沿岸。當時,農民受到聖加倫修道院院長的控制。 1071年,亞本塞被稱為「abbatis cella」,意思是「修道院院長的牢房(莊園)」,發音漸漸變成今天的「亞本塞」(Appenzell)。瑞士官方的觀光局中譯為「阿彭策爾」,我們採用較好記的譯名。

千禧年過後的幾個世紀裡,亞本塞州多次成為重要戰役的發生地(如亞本塞解放戰爭),直到1513年亞本塞作為第13個州加入聯邦。但84年後,亞本塞州又因信仰分裂為天主教的內亞本塞州與新教的外亞本塞州。下圖顯示,內、外亞本塞州都被聖加侖州包圍,有顏色部份是內亞本塞州,還包含兩個飛地,是瑞士人口最少、面積第二小的州。亞本塞村不僅是內亞本塞半州的首府,也是該半州的經濟中心和教會中心。內亞本塞州共也不過1萬千名居民,其中在亞本塞村就約7千人。

3 村落特色

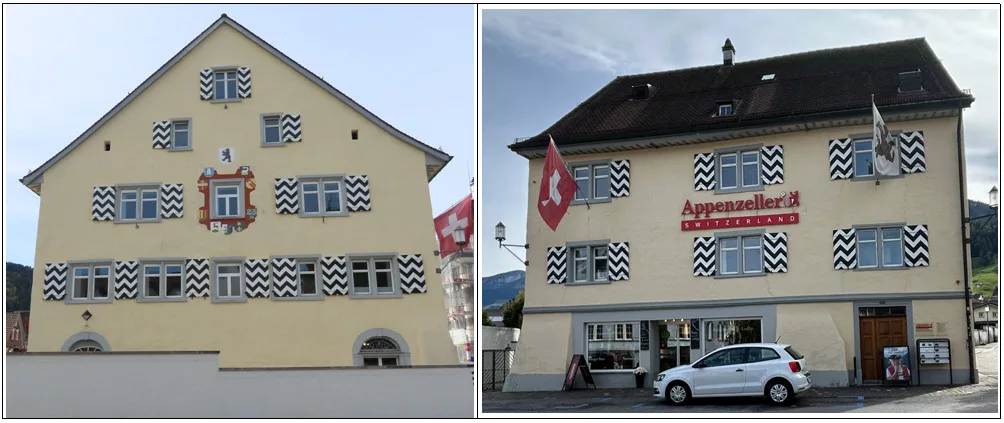

亞本塞村位於阿爾卑斯山腳下,以其獨特的文化傳統、迷人的自然景觀以及精美的建築風格而著稱。這個小村莊雖然規模不大,但卻充滿了濃厚的歷史與生活氣息,中世紀的建築,色彩繽紛牆壁,山牆斜瓦屋頂與明亮的百葉窗,展現了當地的藝術與工匠精神。村中心的街道兩旁佈滿手工藝商店、咖啡館與餐廳,充滿了濃厚的鄉村風情。

4 傳統與文化

亞本塞是瑞士傳統刺繡的中心,以精緻的手工技術和細膩的圖案設計聞名。村莊的音樂傳統深受阿爾卑斯山地文化影響,包括阿爾卑斯長號(Alphorn)和當地民間舞蹈。不容錯過的是當地的 Appenzeller 奶酪,以其濃郁的風味和獨特的製作工藝而著稱。其他特色還包括啤酒、蜂蜜、香腸以及以天然食材製作的甜點。

亞本塞村保留了瑞士最古老的直接民主形式-州民大會(Landsgemeinde),但也以保守著稱,1991年女性才有投票權,是瑞士境內最後男女平權的州。

村莊不定期舉行傳統節慶活動,如Alpabzug(趕牛節) 和 Fasnacht(狂歡節),為遊客提供獨特的文化體驗。

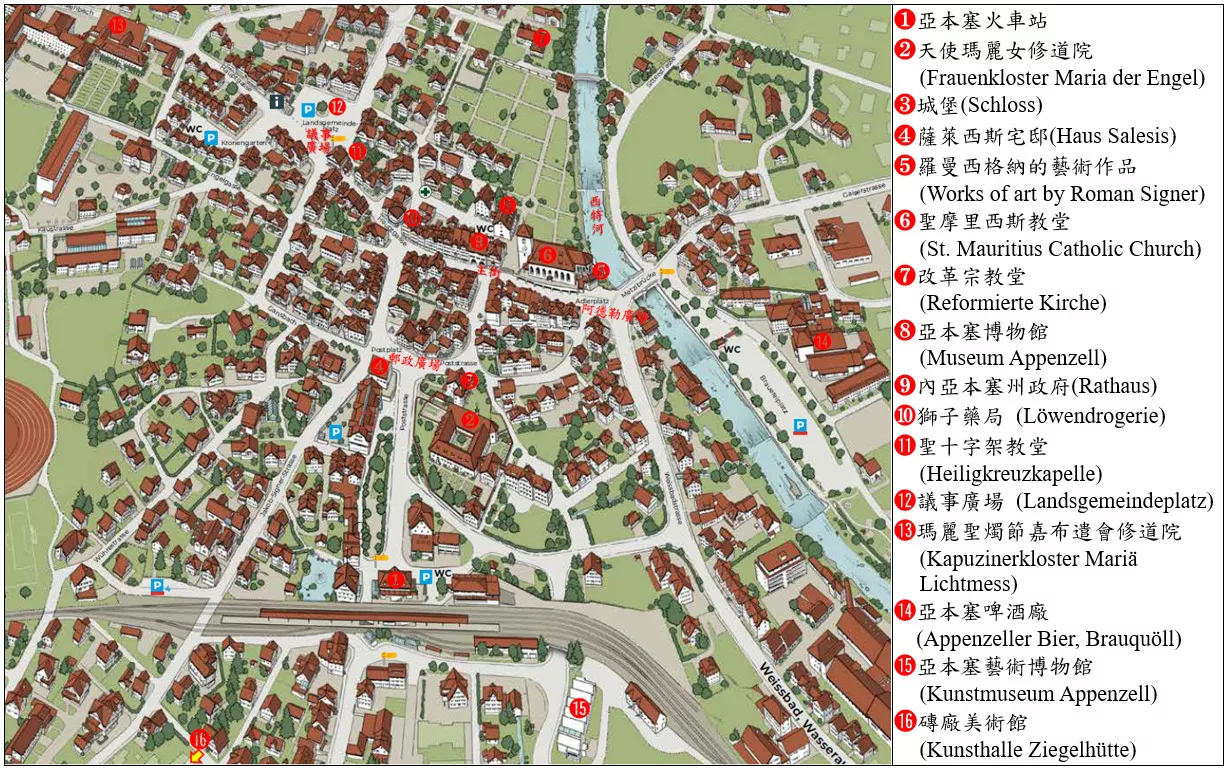

主要景點介紹

修改自https://www.appenzell.ch/ Village map 地圖摺頁

1 亞本塞火車站

瑞士除了大城,往往不太在意火車站的門面。但亞本塞的火車站,雖不大卻文雅端莊,襯托出小鎮一貫保守不失風雅的做派。此區的火車交通密度不高,所以不用再看電子顯示幕找月台,基本上就兩個不同行車方向的月台,會有指示牌將大站方向明示,省去不少尋找月台的精神與時間。火車站旁1909年開業的郵局,與常見的古典主義或新巴洛克不同,飛簷的設計也具地方特色。站前長形的公園,很多座椅,大熱天我們在此用午餐,非常舒適。

2 天使瑪麗女修道院(Frauenkloster Maria der Engel)

修道院的教堂入口在郵政街上,裡面佈置典雅。但其他建築群都藏在圍牆內,我們繞到後面正門,發現目前已是修道院(Klos)小學幼稚園。1613年,第一批嘉布遣修女搬入隔壁的城堡。1621年才建成的修道院教堂,採用風格主義早期巴洛克風格,1866年以新羅馬式風格進行了翻修。1682完成的修道院大樓,是回字型大型的建築。最後一批修女在2008年離開,目前由「天使瑪麗修道院」基金會接管。其宗旨是保護社區的歷史和文化資產並傳承其精神。

3 城堡(Schloss)

1613年就被稱為「城堡」,實際上是鎮上極具代表性的別墅,具有晚期哥德式和文藝復興元素。樓梯塔樓和前面的托斯卡納門廊(Toskanische Säulenhalle)在亞本塞算是獨樹一格。1560年由醫生安東·勒夫(Anton Löw)建造,但因其對天主教神父的誣告而遭處決後,府邸被被没入供嘉布遣會修女使用,直到1688 年隔壁修道院建成后離開,最後產權轉移到18世紀有政影響力的薩特家族,目前仍屬於私人財產,我們只能隔著牆拍照。

4 薩萊西斯宅邸(Haus Salesis)

位於郵政廣場的薩萊西斯宅邸,是一座三層樓的大型立方體建築,由抹灰採石場石砌而成,擁有寬大的山牆屋頂,城堡旁唯一的石頭建築,是村莊貴族的鮮明見證。其歷史可以追溯到1560 年幾乎摧毀了整個村莊大火後的重建階段。屋名則是取自19世紀初亞本塞的州長Franz Sales Sutter-Fässler,他在拿破崙入侵瑞士後上任,為地方帶來穩定。

1996年,經過8個月的翻新與修復工作,亞本塞奶酪協會搬入此處,將其作為辦公與銷售場所;上層是亞本塞奶酪協會(SO Appenzeller Käse GmbH)的總部,一樓是販賣部,提供多種包括經典款、香料腌製款和其他特別風味的Appenzeller®奶酪,也銷售阿爾卑施泰因(Alpstein)山區周邊地區的特色產品,如蜂蜜、果醬、熏肉以及其他當地美食。

5 羅曼西格納的藝術作品 (Works of art by Roman Signer)

沒想到在古香古色的村莊裡也有現代藝術的展出,在教堂下方的西特河(Sitter)河邊,有一個傾斜桌(Tilting Table)的動態藝術裝置,每隔三分鐘,桌腿會突然噴出股強力的水柱,然後瞬間翹起,創造出戲劇性的效果。

6 聖摩里西斯教堂 (St. Mauritius Catholic Church)

聖摩里西斯主教堂是一座融合了羅馬式、哥特式和新古典主義的建築瑰寶,見證了亞本塞地區的歷史演變與宗教傳統。此教堂是獻給內亞本塞的守護神-聖摩里西斯(也是軍隊、步兵、武器工匠和紡織工的守護神)。

第一座教堂始建於1071年,第二座教堂於14世紀初落成;塔樓在這個階段就被保存下來。 1513年,唱詩班和下面的地下室(Krypta)重建,也保存至今。1560年村莊發生火災,整個三通道中殿、鐘樓、藏骨堂與修道院都被燒毀,之後建造了第三座教堂。 1823年 1826年,現在的教堂中殿建成,是第四座教堂。1890年的修復形成了現今的內部布局,新增了唱詩班席、彩繪玻璃窗、天花板壁畫、水晶吊燈與側燈、側祭壇、管風琴和雕塑裝飾。1891年弗蘭茨·維蒂格(Franz Vettiger)創作了新巴洛克天花板畫。1923年聖加侖應用藝術學院畢業的當地藝術家約翰內斯·胡根托布勒 (Johannes Hugentobler) 設計了新鐘,對塔樓進行了翻修,並添加了摩里西斯的畫像。1969年,教堂最後一次大規模修復。

7 改革宗教堂 (Reformierte Kirche)

建築具有當地風格。教堂和教區長官邸成直角融合為一體。建築由朝東的中殿組成,與教區長官邸成直角。唱詩班位於教區長官邸內,約佔其建築面積的四分之一。建築物的兩個部分具有相同高度的屋脊。教區長官邸的屋頂設計為四坡面屋頂。入口上方有屋頂角樓,中層有鐘。

1597年,亞本塞州因信仰分裂,內亞本塞州信奉的是天主教,因此19世紀還能中在此建造一座專屬於改革宗信徒的教堂實屬不易。教堂和教區長官邸成直角融合為一體。建築由朝東的中殿組成,與教區長官邸成直角。唱詩班位於教區長官邸內,約佔其建築面積的四分之一。建築物的兩個部分具有相同高度的屋脊。教區長官邸的屋頂設計為四坡面屋頂。入口上方有屋頂角樓,中層有鐘樓。教堂的內部設計遵循了改革宗教堂一貫的簡約風格,強調功能性而非裝飾性。

8 亞本塞博物館 (Museum Appenzell)

亞本塞博物館位於布埃爾·哈尼瑟夫 (Buherre Hanisef)的宅邸及州政府的較高樓層。這兩座建築都是在1560年毀滅性的村莊火災之後立即建造的。主要的展示包括手工刺繡、傳統服飾、民間信仰、習俗、手工藝、農民和家具繪畫為主。致力於保存和展示該地區的豐富傳統和歷史,是深入了解亞本塞文化和生活方式的理想場域。

尤其亞本塞爾刺繡(Appenzeller Handstickerei)被譽為「世界女性技藝奇蹟」。女孩們在小學時就學會了第一針縫紉,並在放學後和假期期間幫助完成訂單。圖案和裝飾品是由刺繡藝術家(通常是藝術家)設計的,並用細白線或精緻的藍線繡在棉麻上。亞本塞享譽世界的刺繡也帶起此區的生產鏈,最後興起紡織業。1930年代更便宜的刺繡從亞洲湧入歐洲時,這種寶貴的手工藝品面臨著滅絕的威脅。如今,亞本塞爾的婦女仍會騰空進行刺繡,作為手工藝品及節日服裝衣領與袖口的飾綴。

9 內亞本塞州政府(Rathaus)

德文Rathaus是當地的政府治理機關,但此處是內亞本塞州政府所在,一般翻成亞本塞市政廳或鎮公所都不符現實。一個村成為一個小州的首府,儘管被瑞士聯邦統計局(FSO)認定為「城鎮」,亞本塞的行政結構卻與大多數瑞士市鎮不同,展現了獨特的管理模式。亞本塞沒有自己的「鎮公所」,行政職責由該村所屬的的兩個行政區亞本塞區與施文德-呂特區(Schwende-Rüte District)分擔。但與公共服務相關的管理機制仍需因地制宜,因此建制一特殊的行政單位「Feuerschaugemeinde」,字面意思是社區救火隊,漸漸擴大為消防、安全、能源與水資源等基礎設施的管理運營,確保公共服務和居民生活品質的高效與順暢。此一創新機構展現了瑞士鄉村治理的靈活性,也突顯瑞士分權自治的政治體系。

市政廳是在 1560 年村莊火災後由建築大師漢斯·克尼爾(Hans Knill)設計建造的。在過去的 400年間已被多次修復,內部也進行了部分重建。正面的壁畫是與來自迪森霍芬(美村)的畫家奧古斯特·施密德 (August Schmid)於1927年創作。左邊是1405年亞本塞農民在來自施維澤(Schwyzern)和格拉魯斯(Glarnern)的部隊支援下奔赴斯托斯(Stoss)戰役。右邊是魯道夫·馮·韋爾登貝格(Rudolf von Werdenberg)伯爵帶領的部隊凱旋而歸。這場戰役的起源是農民在重稅的苛政下,力圖爭取自治,勝利標誌著亞本塞地區脫離聖加侖修道院統治。下方的浮雕是由蘇黎世雕塑家梅特勒(Mettler)於1903年創作的,展示瑞士的民族英雄烏利·羅塔奇(Ueli Rotach)的傳奇戰鬥。據說他在燃燒的穀倉前殺死了近12名敵人,然後葬身於火焰中

市政廳的內部由一樓的兩個會議廳組成,分別是小型會議廳和大會議廳。後者於1939年恢復到1567年的原貌。二樓是屬於亞本塞博物館的家鄉博物館(Heimatmuseum),收藏了與亞本塞文化相關的豐富展品,三樓是傳統刺繡收藏品,頂層展示了中世紀司法的工具和設施,讓參觀者瞭解當時的法律與刑罰執行的方式。

10 獅子藥局 (Löwendrogerie)

1560年大火 後,這棟建築建在廢墟之上,最初是一座陡峭屋頂的建築。1800年左右,屋頂加建了一個優雅的三角形山牆。20世紀初,曾是一家販售褲子的商店。1926年,漢斯·多布勒(Hans Dobler)與其母親在此創辦了藥房,最初命名為「寡婦與兒子」 (Witwe Dobler und Sohn),後易名為獅子藥房(Löwen-Drogerie)。1932年,漢斯請他妹夫約翰內斯·胡根托布勒(1923年負責大教堂塔樓翻修的藝術家)為建築重新粉刷,採用大膽的紅色為底漆,還以藥草為主題設計了外牆的壁畫,引領了亞本塞建築鮮豔的色彩與圖案。藥局對面的洛文(Lowen)旅館也湊勢掛了一個金獅塔芬(Tafeen)市招,如右下圖。

11 聖十字架教堂 (Heiligkreuzkapelle)

教堂最早於1291年因軍事襲擊被摧毀,隨後重建為羅馬式風格建築。1400年再次因火災被毀,重建時採用了哥特式建築風格。1513年教堂被祝聖為亡者禮拜堂(Totenkapelle)。

1560年大火中,教堂僅剩下石牆結構,隔年重建使用瓦片覆蓋屋頂。後來陸續有些整修。1964年,費迪南德·格爾Ferdinand Gehr設計的彩繪玻璃窗,闡述了玫瑰經中的五個苦難奧秘(Schmerzhaften Rosenkranz),這現代風格的藝術作品,曾引發熱烈的討論,但亳無疑問成為教堂的重要特色。教堂內外融合了哥特式、新古典主義與巴洛克風格,展示了數個世紀的藝術演變。

12 議事廣場 (Landsgemeindeplatz)

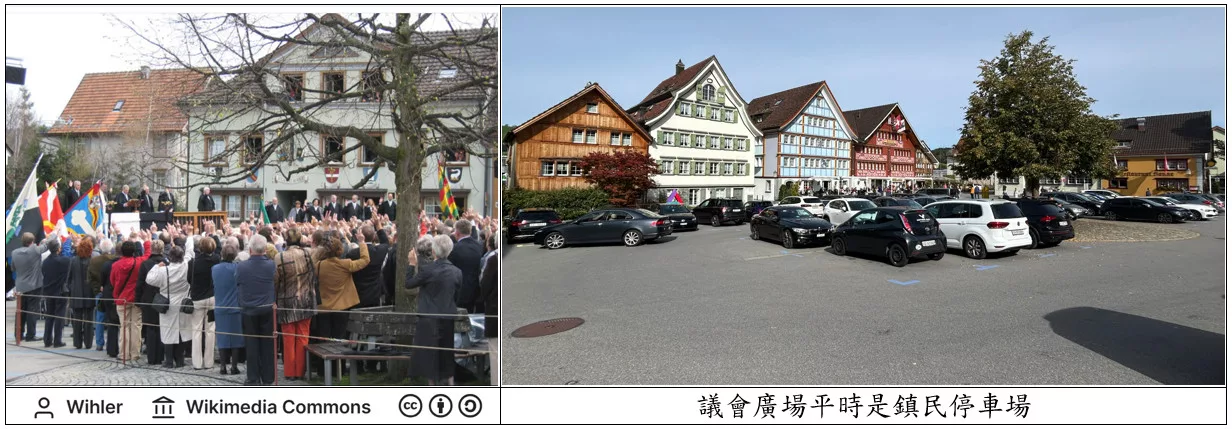

州民大會(Landsgemeinde)是瑞士最古老的直接民主形式之一,代表了地方自治的深厚傳統。起源可以追溯到中世紀,最早記錄可見於 1378年。作為直接民主的一種形式,居民可以集體參與決策,對重大政策、法律修改以及官員選拔進行表決。目前瑞士僅有兩個州仍有州民大會,除了內亞本塞州外,另一個是格拉魯斯州(Glarus)。條件當然是州民不能太多。

內亞本塞州的州民大會每年4月最後一個星期日在議事廣場舉行,活動在戶外進行,吸引大批居民與遊客參加。所有年滿18歲的公民,擁有投票權的人均可參與。男性和女性都可在現場以舉手或舉劍的方式表達贊成或反對,以目測判斷表決結果。

內亞本塞州是瑞士境內最後一個賦予女性投票權的州,直至1991年才開放,較紐西蘭慢了快一百年,而且是當地女姓爭取,聯邦法令強制規定才開放,可以想見此地民風的保守。在以前,男姓是以短劍或刺刀(Seitengewehr)作為其投票資格的憑證,此源自中世紀時期,地方議會的參與者通常會攜帶武器作為身份象徵,以表明他們是自由的男性公民,並準備為保衛社區而戰。1991年有女姓參加,可以用紙質投票卡(Stimmkarte),但男姓舉劍投票仍屬有效,以保留該州獨特歷史與文化的傳承。

每年難得州民群聚的機會,內亞本塞州把大會當節慶來辦,早上9點聖摩里西斯教堂會舉行節日儀式,爾後州議員和州法院法官穿著他們的官方披風(Liichemaantl)從州政府前往議事廣場,遊行由音樂團隊(Harmonie)帶領,演奏19世紀的州民大會進行曲《Marcia solenne》,由司儀(Landweibel)揮舞權杖緊隨其後,大會秘書則攜帶銀製的土地登記冊走向集會講台。大會主要在選舉與確認州政府的七名成員及州法院法官。討論議題時,每位有投票權的公民都有權登上講台,發表支持或反對意見,提出建議,甚至提交個人倡議。集會結束後,所有參與者被邀請加入慶祝活動,這是整個社區共享成果與歡樂的時刻。

議會廣場是一個向北的不規則廣場,建築大小不一,與山谷盆地的丘陵環線形成了視覺聯繫。與我們馬上要去的特羅根,其社區廣場的集聚統一性很不一樣。廝場中心有一棵椴樹,還有在旅客中心紅色建築旁的古老噴泉,其八角形砂岩槽中的古典主義柱子裝飾著1979年漢斯·烏爾里希·施泰格(Hans Ulrich Steiger) 創作帶著劍的鄉村社區男人,意謂此年輕的自由邦的民主政治意識。

13 瑪麗聖燭節嘉布遣會修道院(Kapuzinerkloster Mariä Lichtmess)

修道院位於鎮中心的西邊,通往沙伊德韋格村(Scheidweg)的道路上,始建於1587年。最後一次重建於1925年。陡峭的山牆屋頂和帶有八角形尖頭頭盔的方形屋頂樓塔,有著樸素的外觀。因為不是很顯眼,加上事先旅遊局的宣傳也未提及,就拍個照沒進去就離開了。事後才發現,修道院有三個早期巴洛克祭壇,是國家的重要資產。中間的「十字架後裔」(Kreuzabnahme) 高壇畫是由義大利大師切薩雷·普羅卡西尼(Cesare Procaccini,1548-1626)創作。

14 亞本塞啤酒(洛赫啤酒廠)

自1886年以來,洛赫(Locher)家族經歷了五代人,一直以新鮮泉水、大麥麥芽、啤酒花和酵母為材料,傳統手工釀造亞本塞啤酒。在瑞士啤酒市場的佔有率約為13%,是瑞士第三大啤酒廠。亞本塞源泉啤酒廠(Brauquöll)可以在導遊的帶領下參觀,展示用新鮮的泉水釀造亞本塞啤酒與森蒂斯麥芽酒的方法。

酒廠位於西特河橋東岸不遠處,我們一直在西岸沒有過橋;看到小貨車上的廣告,已準備上火車了。愛品酒的朋友,可以關注一下。

15 亞本塞藝術博物館(Kunstmuseum Appenzell)

亞本塞藝術博物館是亞本塞的一座博物館,旨在紀念兩位亞本塞畫家卡爾·奧古斯特·萊納(Carl August Liner, 1871~1946),在特別展覽中,展示了這兩位藝術家的作品以及20世紀和21世紀的藝術作品。

博物館建築由蘇黎世Gigon/Guyer建築公司設計。從1996年開始規劃, 1998年9月開業。屬於亞本塞海因里希·格伯特文化基金會(Heinrich Gebert Kulturstiftung Appenzell)。

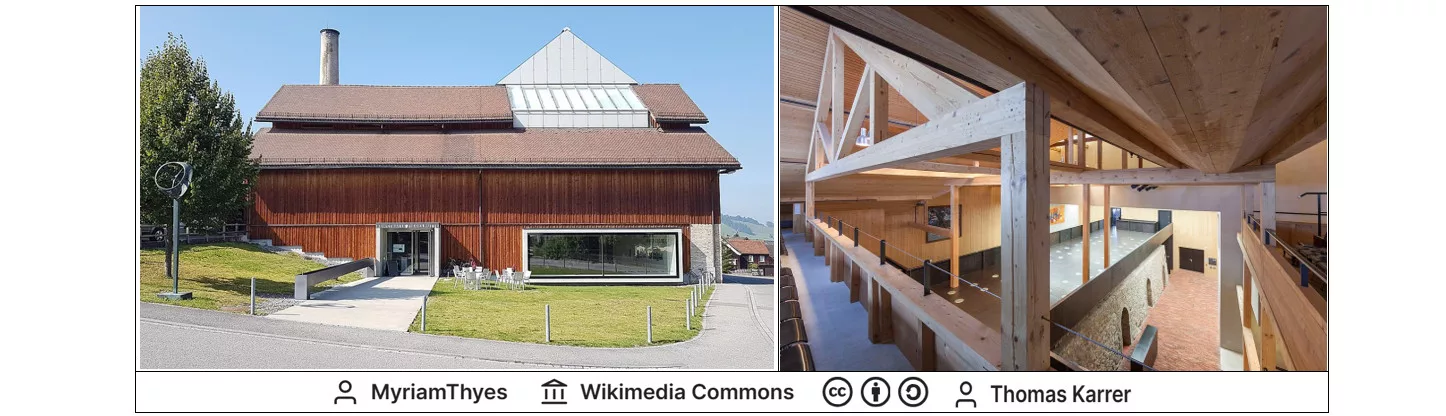

16 磚廠美術館(Kunsthalle Ziegelhütte)

在火車站後站快到鎮外的位置,我們去的時候因整修而關閉,要到2025年3月才會開業,因此沒有走過去。這個始建於1556年的磚廠,幾經火災重建,與產權轉移,1957由於無法與全天候電力磚廠競爭而關閉。1981年,壓力迫使他於 1957 年關閉磚廠。

磚廠被視為亞本塞最重要的工業古蹟之一,於 2003 年進行了翻修,並作為多功能藝術中心重新開放,舉辦不斷變化的藝術展覽。每月舉行的音樂會展示古典和現代合奏音樂。中心也偶爾舉辦舞蹈或文學之夜。原建築設有咖啡館,也可租用舉辦私人活動、會議等。

采風問俗

1 內亞本塞的州旗

亞本塞州旗是一隻昂立站姿的黑熊,配有紅色的爪子、舌頭及雄性生殖器。聖加侖修道院1403年之前一直是亞本塞的領主,黑熊原本是該院的徽章;亞本塞州在擺脫苛政後,把原來黃色的背景改為白色,再加上紅色生殖器,象徵挑釁和獨立的態度。內、外亞本塞分家後,兩者都沿用州期,只是外亞本塞旗上多加了AR兩個紅字。

2 趕牛節(Alpabzug):

在夏季,乳牛會被帶到阿爾卑斯高山牧場放牧,享受新鮮的牧草和清新的空氣,這有助於生產出高品質的奶酪,如亞本塞奶酪(Appenzeller Käse)。到了秋季,隨著天氣變冷,牧羊人將乳牛趕回村莊,並舉行遊街活動。牛隻會被精心裝飾,戴上鮮花編織的花冠和色彩繽紛的鈴鐺,象徵豐收和祝福。牧民身著傳統服飾,包括繡花襯衫、寬邊帽子和皮革短褲。有時會安排小朋友趕著亞本塞羊走在隊伍最前面。另外有阿爾卑斯號角和手風琴的演奏表演,市集也販賣亞本塞奶酪、蜂蜜、手工麵包和等地方特產。這有著幾百年歷史的活動,是當地農業經濟的核心,體現了人與自然和諧共存的傳統。很多人關心何時舉行,經驗上是9月中旬至10月初,具體日期取決於當年的天氣與牧場條件,2024年是9月14日星期六,我們9月29日星期日到,當然沒看到。地方觀光局網站只能1~5天前通知,對外國觀光客只能碰運氣了。

3 塔芬(Tafeen)市招

塔芬是亞本塞獨特的招牌文化,「Tafeen」一詞源自於德語單詞Tavern(小酒館),最初代表旅館或酒館的招牌。隨著時間的推移,塔芬演變為各類店鋪和場所的裝飾性標誌。現在亞本塞的街道上,無論商店、旅館和餐廳的屋沿邊都會懸掛著塔芬,通常以手工製作、鐵製雕刻或木質雕花為主,並結合豐富的顏色與圖案。設計風格常帶有中世紀風情,細節上可能包括商家名稱、服務類型,甚至是幽默或創意的圖案。塔芬的設計與亞本塞的自然與歷史相融合,使其成為村莊街道的一道風景。我們事前有注意到這個亞本塞的特色,但在現場忙著尋找確認景點,沒有專門拍攝塔芬,殊為可惜。

下圖這間掛著 (EISENHANDLUNG) 招牌的「五金行」,門前有山與鷹的雕像。塔芬拍的不清楚,參考網絡,是三個工人,一個背著工具箱爬樓梯,一個提著工具箱與梯子與猫上工,另一個喝著酒抽著煙在休息,右下方的招牌是斧頭、十字鎬、尺規、三角尺等工具,充分說明這商店的工作內容。也顯示亞本塞人保守、勤奮,又樂於展現藝術的底蘊。

小鎮風情

亞本塞的建築,印象最深刻的是斜角的屋頂、鮮艷的壁畫與可愛的窗帘。商店除了供應本地居民、牧民的需求外,歷史特色產品也是遊客挑選的紀念品或伴手禮。

1 亞本塞的街景

2 主街(Hauptgasse)的特色商店

主街最有名的當屬20號的獅子藥房,但旁邊的商店也非常有特色:

(1) 18號蘭巴赫·卡爾古董木工與家具設計(Karl Laimbacher Stil- und Antikmöbel),有工作室專注於古董家具的修復和新家具的製造。當然店面也販售手製古董家具、小型古董、古董鐘錶、家居飾品、禮品等。

(2) 16號亞本塞巧克力公司(雷蒙娜和克里斯托夫·科勒家族, Familie Ramona und Christof Koller),創意巧克力與麵包、糖果融為一體,還有手工巧克力動物等造型等,,創造出甜蜜的誘惑。;尤其地方傳統的彩繪薑餅餅乾(Chlausebickli)、日本舌頭(Marwiesli, Japonais-Züngli)、蜂蜜杏仁醬麵團製成的薑麵包等,都具有精緻而獨特的風味。

(3) 12號赫爾曼·布蘭德(Hermann Brander)五金店,販賣具地方特色的牧民腰帶、狗項圈、陶盆、汽油燈、煙斗、投票用的軍刀、牛鈴鐺、,玻璃、瓷器、禮品、釣魚用品、五金工具、紀念品等等。

3 童趣禮品店

位於郵政街(Poststrasse)2號的巴札赫什(Bazar hersche)禮品店,鄉村童話般色彩繽紛的外觀,從遠處就吸引著人們的目光。在露台上排列了幾十個小矮人,還有一隻電動泰迪熊舉著魔杖向天空吹泡泡,四層樓展示了旅遊精品、文具與玩具。

4 飯店與餐廳

5 古色古香的民居

6 院子裡的藝術

7 公家單位

亞本塞村周邊的名山

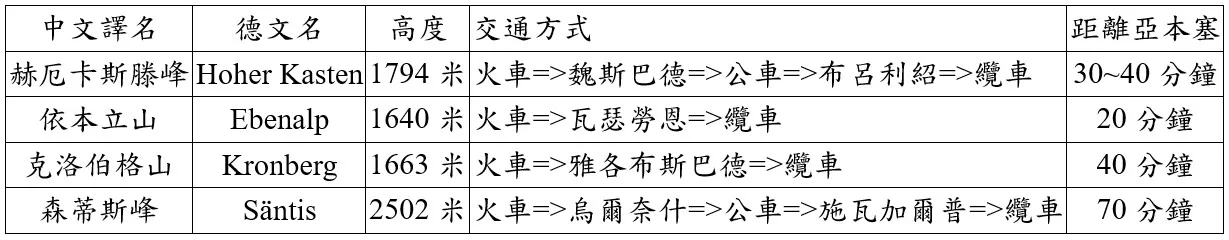

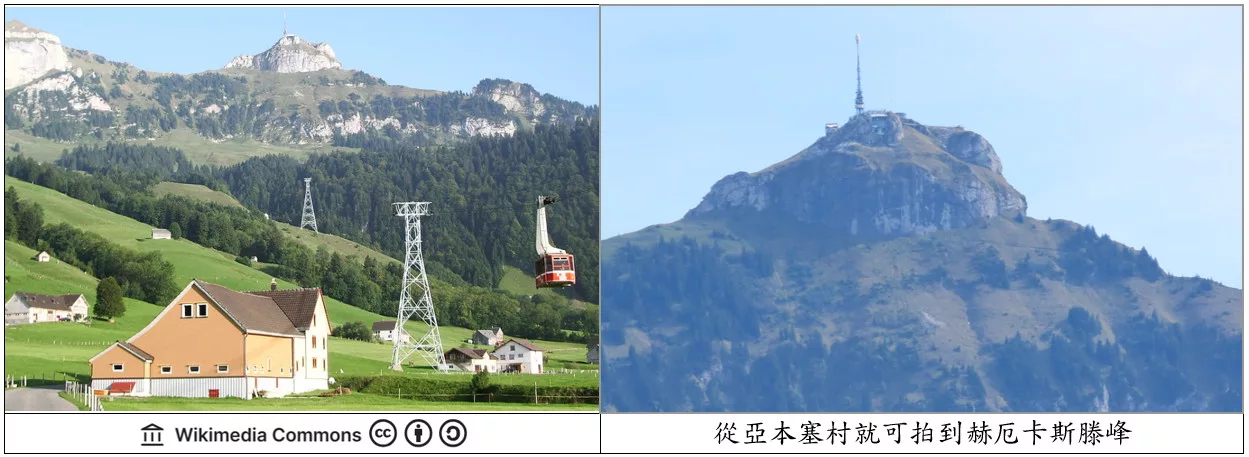

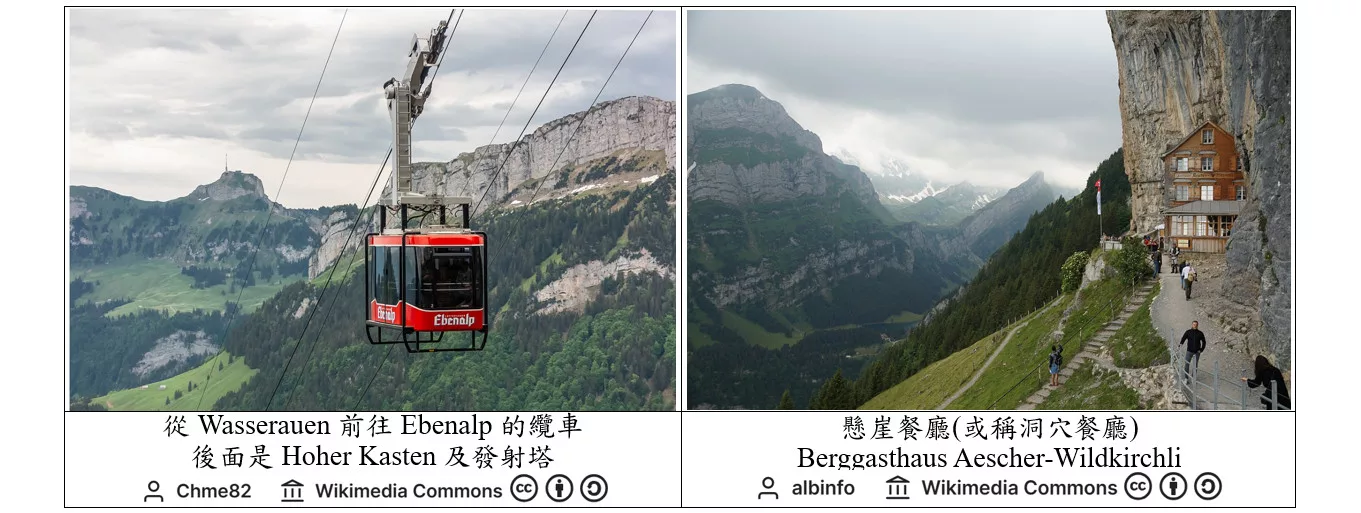

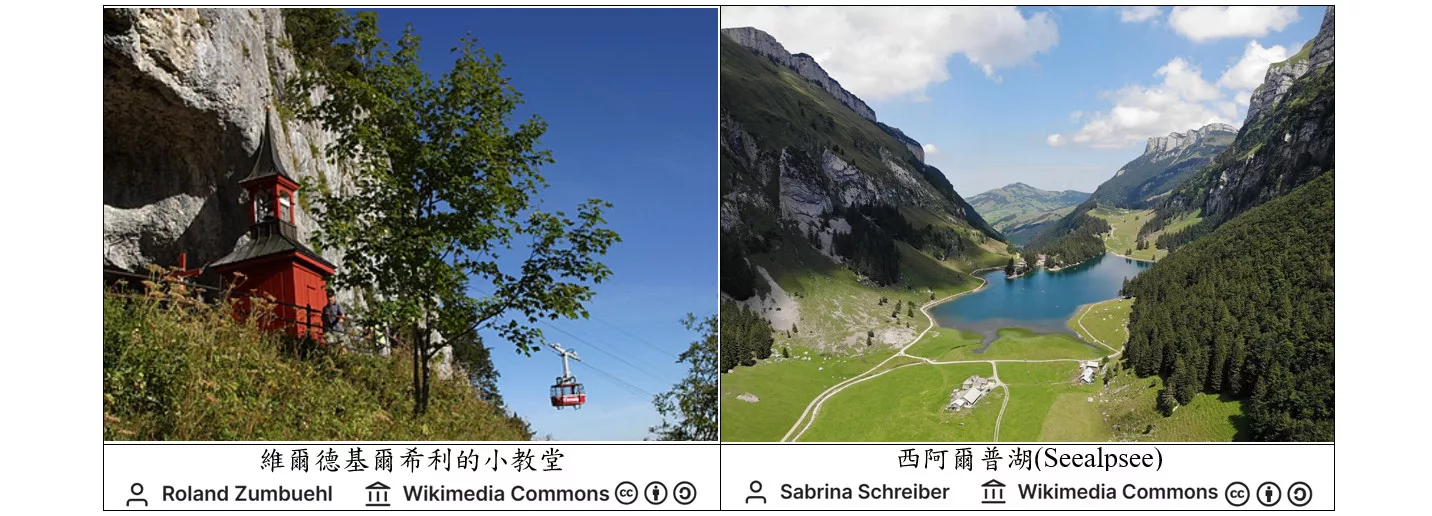

亞本塞村的周邊四座有纜車的名山,分別是赫厄卡斯滕峰(Hoher Kasten)、依本立山(Ebenalp)、克洛伯格山(Kronberg)、森蒂斯峰(Säntis)。赫厄卡斯滕峰在亞本塞村就看得到;若從森蒂斯峰過來亞本塞村,克洛伯格山就在中途。要說遊客比較多的,除森蒂斯峰就屬依本立山,因為可以健行到知名的懸崖餐廳(Berggasthaus)與西阿爾普湖 (Seealpsee)。本來我們有計畫到依本立山一遊,但時間不充許,很是可惜。以下介紹三座名山,森蒂斯峰另有篇幅詳述,就按下不表了。

1 赫厄卡斯滕峰(Hoher Kasten)

由亞本塞村出發,搭平日每半小時一班的S23列車不出5分鐘就到魏斯巴德(Weissbad),換乘B192巴士7分鐘到布呂利紹(Brülisau),再換乘纜車1964年開通的纜車,約8分鐘即可抵達峰頂。

赫厄卡斯滕峰海拔1794米,被稱為觀賞瑞士與鄰國全景的最佳地點之一。山頂設有觀景平台,可欣賞到瑞士亞本塞地區、萊茵河谷(Rheintal)、奧地利和列支敦士登的壯麗景色。360度旋轉餐廳每一小時旋轉一圈,讓遊客在品嚐美食的同時,飽覽全方位美景。此處是愛好滑翔傘的聖地,也是眾多難度各異健行路線的啟點;其中歐洲環路(Europa Rundweg)是一條環繞山頂的地質步道,適合家庭休閒漫步。

2 艾本阿普山 (Ebenalp)

這是很多外國自助旅遊者相當喜歡的景區,甚至有些人在亞本塞村不停留,直接奔赴此山朝聖,主要目標是曾榮登2016年國家地理學會叢書-「國家地理終極旅遊:一生必遊的225夢幻之旅」封面的懸崖餐廳(Berggasthaus Aescher)。

艾本阿普山提供了阿爾卑施泰因山區和周邊阿彭策爾鄉村的全景視野。山頂的高原地形讓遊客可以輕鬆欣賞到森蒂斯山、萊茵河谷,以及天氣晴朗時遠處的博登湖。著名景點包括維爾德基爾希利(Wildkirchli)的三個石灰岩洞穴,研判是4萬年前尼安德塔人的庇護所;洞穴內有隱士小屋(Eremitenhaeuschen)介紹洞穴相關歷史與文化及一座紅色小教堂。熱門景點當屬懸崖餐廳及西阿爾普湖(Seealpsee)。

亞本塞村到艾本阿普山不算遠,先搭S23列車約11分鐘到瓦瑟勞恩(Wasserauen),換乘纜車6分鐘到艾本阿普。山頂站有路標顯示,到懸崖餐廳走20分鐘,是緩下坡平坦步道,會途經維爾德基爾希利(Wildkirchli)洞穴。到西阿爾普湖要1小時25分鐘,部份為樹根、大小石頭交錯、陡下坡的步道。若只參觀懸崖餐廳則要買來回纜車票,若已到西阿爾普湖再爬回山頂站,就不如下坡走回瓦瑟勞恩。

若從蘇黎世出發一日遊,可在戈紹(Gossau)換S23列車,單程要2小時22分,要健行到西阿爾普湖,時間會比較緊張。這種登高短程健行的小旅行是熊嬤的最愛,我們事前做足功課,可惜要一個整天比較充裕,而且目標是介紹美村為先,最後忍痛放棄,殊為可惜。

3 克洛伯格山(Kronberg)

克洛伯格山由亞本塞搭每半小時一班的S-23列車,約8分鐘到達位於貢頓(Gonton)山谷的雅各布斯巴德(Jakobsbad),但纜車也是整點半小時一半,所以得等20幾分鐘發車,10分鐘後登頂,整個行程要40分。

克洛伯格山與森蒂斯峰隔著一個山谷相望,但高度低了八百多公尺,所以南邊的只能觀賞森蒂斯山,其他景觀與森蒂斯差不多,當然望遠受了些限制。

克洛伯格山景區主打的是家庭活動與全年皆宜的戶外體驗,如通往貢滕巴德(Gontenbad)的赤足小徑、長橇滑道、滑索公園、動力與生活之旅小徑、尋寶、聲音遠足、遊樂場等。

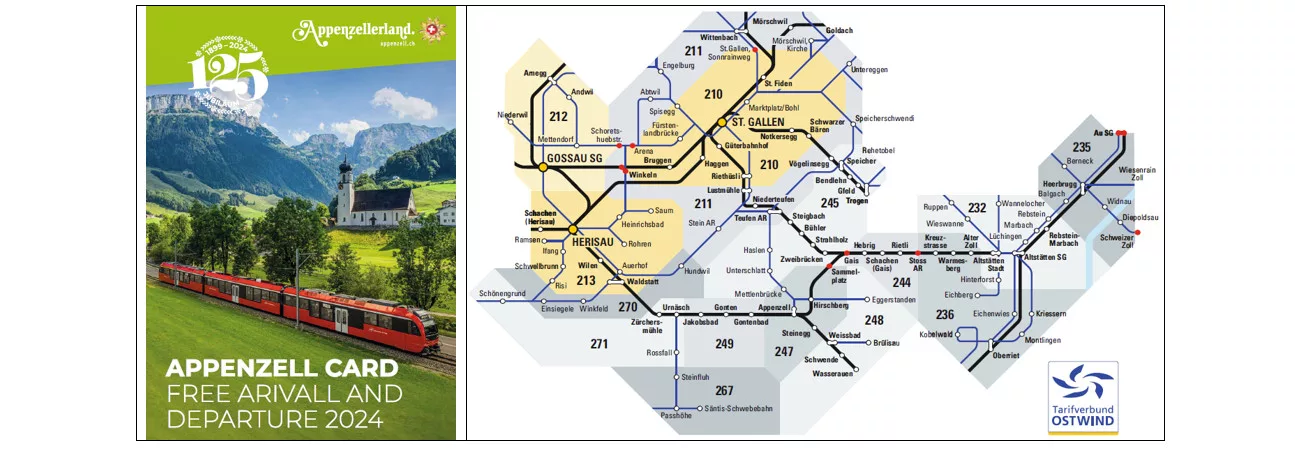

亞本塞卡(Appenzell Card)

這些纜車都不便宜,如果要玩的盡興,可以考慮住在內亞本塞的飯店,只要預定三晚就可獲得「亞本塞卡」,但不是每家旅館都有參加,預定前要上appenzell.ch官網上查詢。亞本塞卡主要的福利有東風運輸協會(Ostwind Transport Association , 由30家鐵公路公司組成) 12個區間包含聖加侖的免費搭乘(二等艙),由於電子亞本塞卡可以由網路領取,也就是說不必到旅館領卡,由聖加侖到旅館的交通費也省了。除了不在亞本塞州的森蒂斯峰外,其他三個纜車都免費(但限一次上下);亞本塞村的博物館也都免費參觀,還有一些試吃等活動。瑞士各地迎賓卡每年會有更動,出行前要查閱最新版本。

我們因為時程安排,出發前已經知道無法遍訪亞本塞村周邊,加上村裡的旅館不好訂,亞本塞卡的部份成本可能也算在房價中,所以最後選擇聖加侖的公寓。但如果時間充裕,住在亞本塞細膩感受真正瑞士鄉村風情,亞本塞卡可能是節省預算的選擇之一。