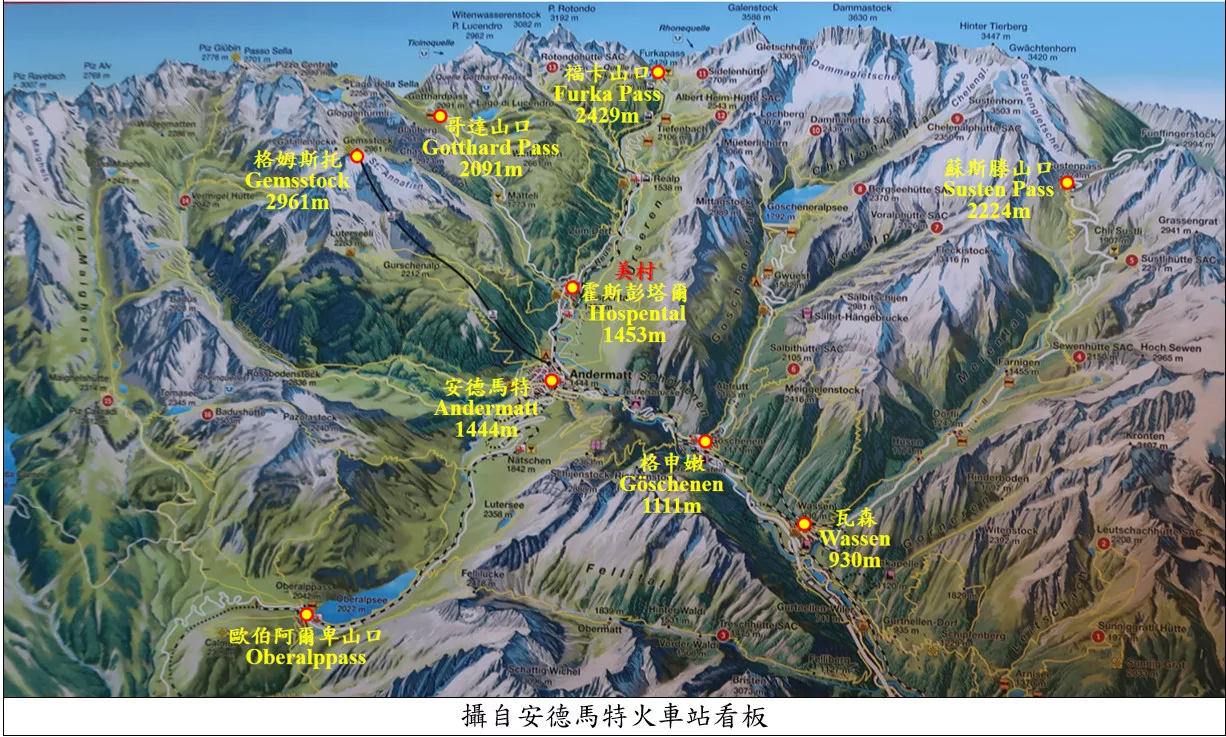

介紹5個山口、艾羅洛、安德馬特、美村-霍斯彭塔爾

地理位置與簡史

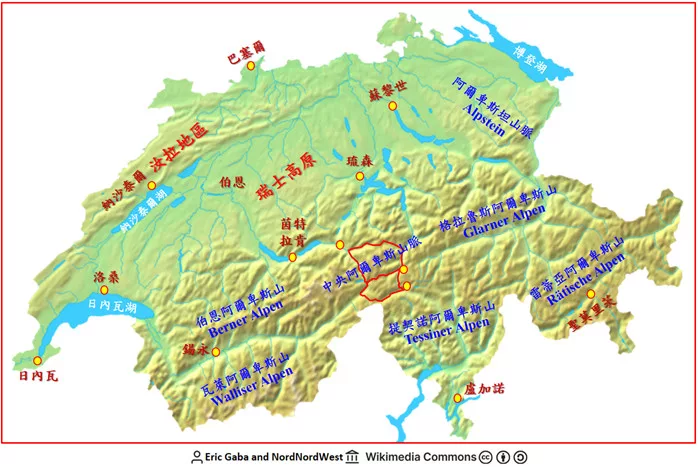

瑞士南北長220公里,東西長350公里,瑞士的阿爾卑斯山脈(Swiss Alps)約佔全國總面積的60%。又可分為格拉魯斯、伯恩、雷蒂亞、提契諾、瓦萊與中央阿爾卑斯山脈。中央阿爾卑斯山脈顧名思義,是瑞士阿爾卑斯山脈中央的位置。

這片區域自古以來便是重要的交通樞紐,早在13世紀就已成為商隊和朝聖者的主要通道。中世紀時期,這裡更是連接北歐與義大利的重要貿易路線,同時也是拿破崙進軍義大利的必經之路。19世紀起,瑞士開始有計劃地推動交通現代化,修建鐵路、公路,開鑿隧道,並興建水庫,為這一地區的發展奠定了基礎。如今,隨著觀光資源的加速開發,這裡已成為全球旅人嚮往的目的地。然而,受限於高山氣候,這些山口路線每年僅在6月底至10月初開放,短暫的開放期更增添了其獨特魅力。

值得一提的是,瑞士國家旅遊局(Switzerland Tourism)出版的2025年地圖中,特別於第二頁「火車、巴士和遊船線路一覽圖」中標註了12個「一定要來領略一番!」的經典火車路線與景區。其中第9項的「郵政巴士」路線,正是「中央阿爾卑斯山口路線」,這條路線不僅是交通要道,更是一條融合自然美景與歷史文化的經典旅程,值得每一位旅人親身體驗。

五山口介紹

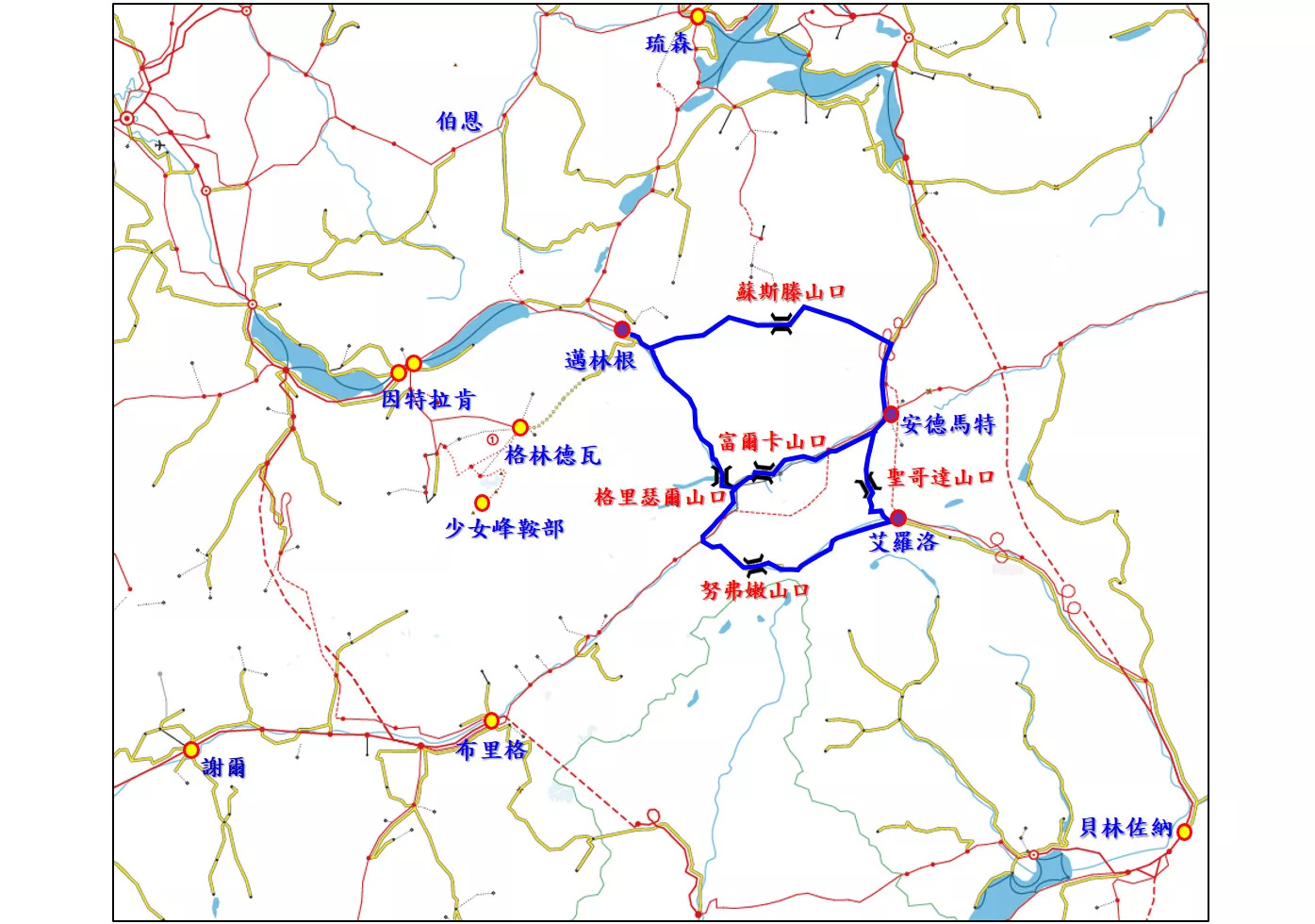

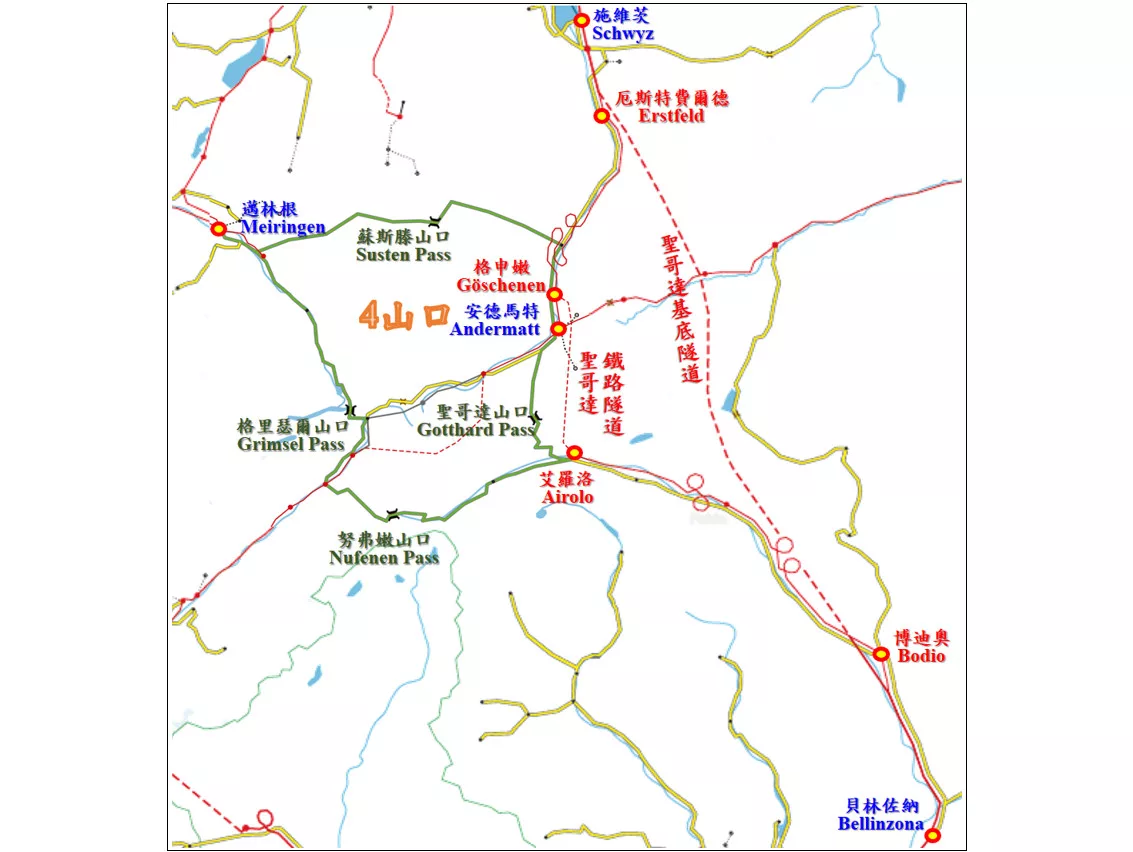

我們要在這裡介紹的中央阿爾卑斯山口有5個,格林德山口(Grimsel Pass, 2,165 m)、努弗嫩山口(Nufenen Pass, 2,478 m)、聖哥達山口(Gotthard Pass, 2,106 m)、蘇斯藤山口(Susten Pass, 2,264 m)與富爾卡山口(Furka Pass, 2,429 m)。

當然中央阿爾卑斯山不止5個山口,較有名的如連結格勞賓登州(Graubünden)與烏里州(Uri)的歐貝拉普山口(Oberalp Pass, 2,044 m)、連接伯恩州(Bern)與琉森州(Lucerne)的布倫納山口(Brünig Pass, 1,008 m),不過這兩個都在景觀火車線上,適合搭乘火車欣賞沿途風光。此外,像克勞森山口(Klausen Pass, 1,948 m)、阿爾彭納赫山口(Alpennach Pass, 1,872 m)、蘇斯滕峰山口(Susten Pass, 2,734 m)則僅適合健行或單車愛好者挑戰。因此,若想以郵政巴士代步旅遊,當然是以公路可抵達的山口為主,這些路線不僅交通便利,更能深入體驗瑞士阿爾卑斯山的壯麗與多樣性。

格里瑟爾山口(Grimsel Pass)

格里姆瑟爾山口標高2,164米,連接了伯恩高地(Bernese Oberland)的因內特基興(Innertkirchen)和瓦萊州(Valais)的格萊奇(Gletsch)。

山口周圍環繞著壯麗的山峰和冰川,沿途可以看到高山湖泊、峽谷和陡峭的懸崖。這裡也是多條河流包括阿勒河(Aare River)和隆河(Rhône River)的發源地。山口自古以來就是重要的交通要道,早在13世紀就已成為商隊和朝聖者的主要路線。中世紀時期,這裡是連接北歐和意大利的重要貿易路線。

19世紀初,格里姆瑟爾山口開始現代化建設,修建了更寬闊的道路。20世紀初,山口附近的水力發電站開始建設,進一步提升了這一地區的經濟重要性。

主要景點包括因內特基興(Innertkirchen)小鎮、格里姆瑟爾湖(Grimselsee)、水力發電站、格林瑟爾山莊(Grimsel Hospiz)

努弗嫩山口(Nufenen Pass)

努弗嫩山口標高2,478米,連接了瓦萊州(Valais)的烏爾內施(Ulrichen)和提契諾州(Ticino)的艾羅洛(Airolo),是連接瑞士西南部和東南部的重要通道。努弗嫩山口周圍環繞著壯麗的山峰和冰川,沿途可以看到高山湖泊、峽谷和陡峭的懸崖。這裡也是多條河流的發源地,包括羅納河(Rhône River)和提契諾河(Ticino River)。

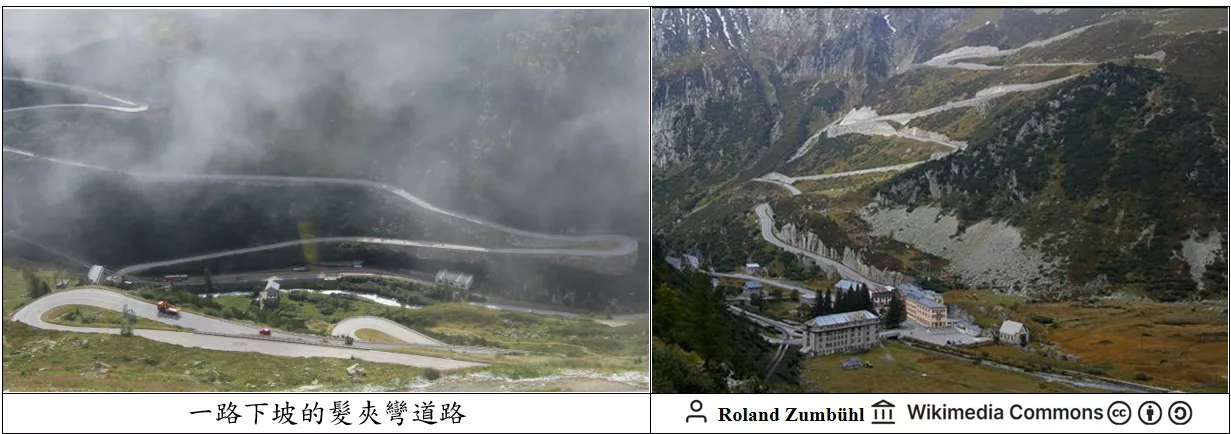

努弗嫩山口自古以來就是當地居民和商隊的交通要道,公路於1969年建成,是瑞士工程技術的傑作之一,以其蜿蜒的髮夾彎和壯觀的隧道而聞名。

主要景點包括努弗嫩湖(Lago di Nufenen)、烏爾內施(Ulrichen)村。

聖哥達山口(Gotthard Pass)

聖哥達山口海拔2,106米,是瑞士阿爾卑斯山脈中最著名且歷史悠久的山口之一,連接了瑞士的烏里州(Uri)和提契諾州(Ticino)。這座山口位於烏里州的安德馬特(Andermatt)和提契諾州的艾羅洛(Airolo)之間,是連接瑞士北部和南部的重要通道。周圍環繞著壯麗的山峰與深邃的峽谷,沿途可欣賞到高山湖泊、冰川以及陡峭的懸崖,景色令人嘆為觀止。此外,這裡也是多條河流的發源地,包括羅伊斯河(Reuss River)和提契諾河(Ticino River),為瑞士的水系提供了重要的源頭。

聖哥達山口自古以來就是重要的交通要道,早在13世紀便成為商隊和朝聖者的主要路線。中世紀時期,這裡更是連接北歐與意大利的重要貿易通道,促進了歐洲南北之間的經濟與文化交流。19世紀初,聖哥達山口開始進行現代化建設,修建了更寬闊的道路,進一步提升了其交通價值。1882年,聖哥達鐵路隧道(Gotthard Rail Tunnel)開通,成為當時世界上最長的鐵路隧道,不僅是工程史上的里程碑,也讓這一地區的交通更加便捷。

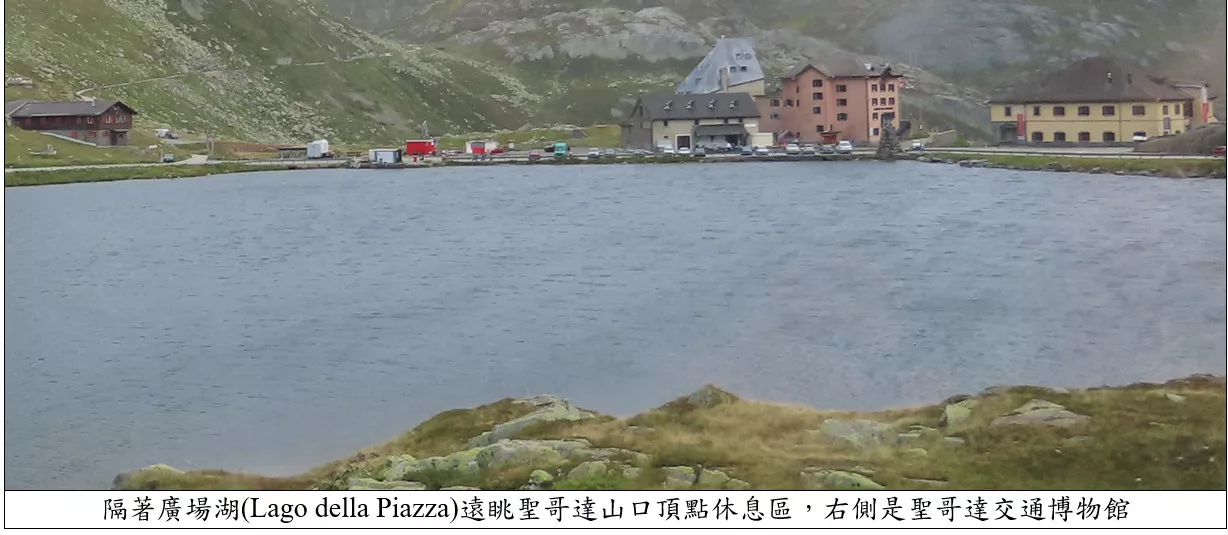

聖哥達山口周邊擁有許多值得一遊的景點,包括:聖哥達湖(Lago della Piazza)、魔鬼橋(Teufelsbrücke)、聖哥達博物館(Gotthard Museum)與瑞士最古老的石板彎道公路老聖哥達山路(Tremola Road)。

蘇斯滕山口(Susten Pass)

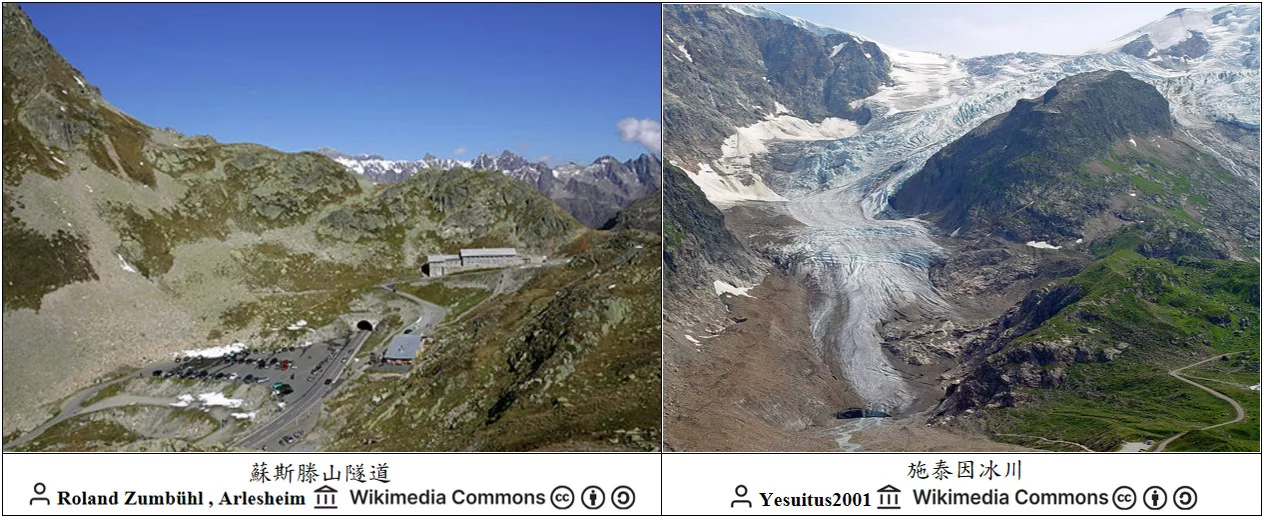

蘇斯滕山口(Susten Pass)標高2,224米,連接伯恩高地(Bernese Oberland)的邁林根(Meiringen)和烏里州(Uri)的瓦森(Wassen),是連接瑞士中部和東部的重要通道。山口以其壯麗的高山景觀聞名,沿途可以看到冰川、瀑布、峽谷和陡峭的山峰。其中最著名的景點之一是施泰因冰川(Stein Glacier),是瑞士最大的冰川之一。山口自古以來就是當地居民和商隊的交通要道,現代化公路於1938年至1945年間修建,是瑞士工程技術的傑作之一。

富爾卡山口(Furka Pass)

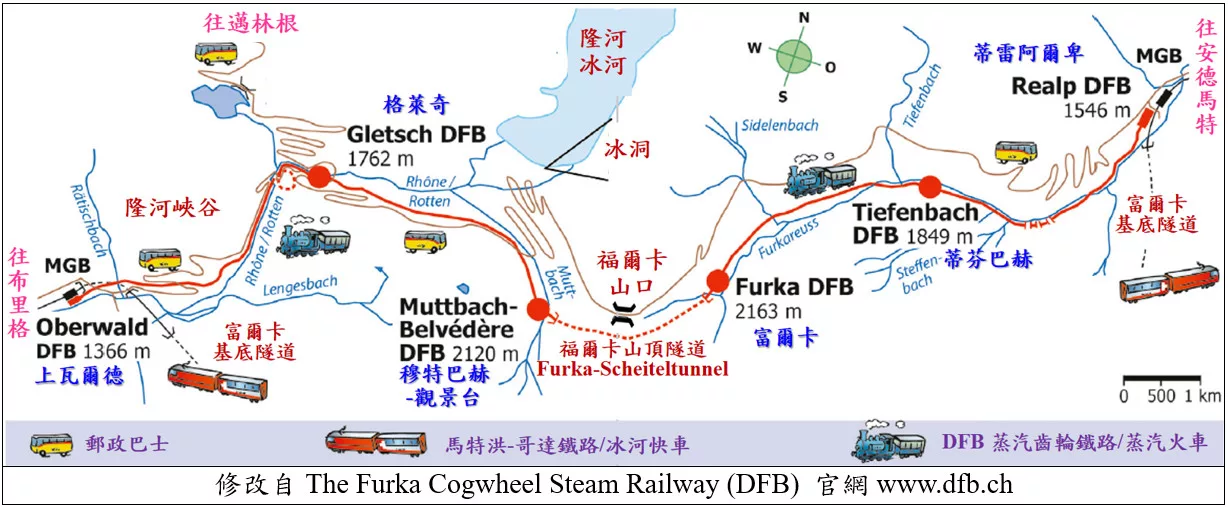

富爾卡山口海拔高度2,429米,位於瓦萊州(Valais)與烏里州(Uri)之間,是一條位於瑞士阿爾卑斯山的高山公路(19號公路的一部分),因其壯麗的風景、蜿蜒的道路與冰川探險而聞名。主要景點包括羅納冰川(Rhone Glacier)、貝爾維迪爾飯店(Hotel Belvédère)、富爾卡蒸汽鐵路(Dampfbahn Furka-Bergstrecke)。

貝爾維迪爾飯店(Hotel Belvédère),曾是遊客欣賞羅納冰川的最佳據點,但因全球暖化導致冰川後退,飯店於2015年關閉。

富爾卡蒸汽鐵路(Dampfbahn Furka-Bergstrecke)曾是瑞士的主幹鐵路之一,後來因山口隧道(Furka Base Tunnel)取代而改為觀光用途。目前復古蒸汽火車行駛於雷阿爾普(Realp)和奧伯瓦爾德(Oberwald)之間,6月中至9月開放。

中央阿爾卑斯山口郵政巴士路線

瑞士郵政巴士(PostBus Switzerland / PostAuto)是瑞士最具代表性的公共交通之一,以其黃紅色的標誌性車輛和響亮的郵政號角聲聞名。它覆蓋了瑞士最偏遠和壯麗的山區,特別是在中央阿爾卑斯山(Central Alps)地區,郵政巴士提供了一系列令人驚嘆的Mountain Pass Routes(山口路線),這些路線穿越高山峽谷、冰川湖泊和歷史悠久的山道,為旅行者帶來獨特的風景體驗。

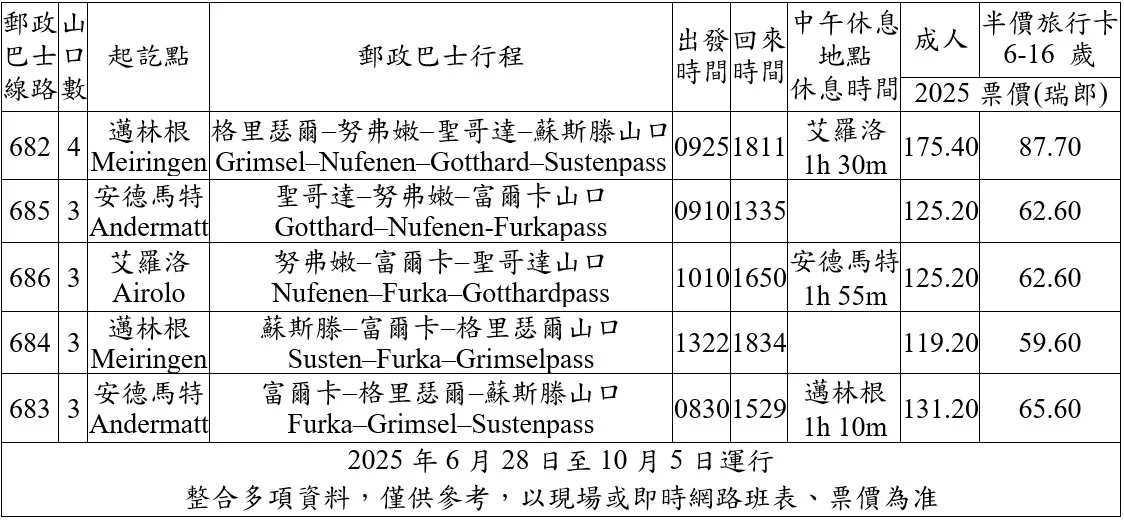

瑞士郵政巴士安排了五個體驗全景山口之旅,從不同的出發站選擇穿越四個山口或是三個山口,詳如下表、下圖。

郵政巴士也特別安排了三個出發站與相近主要城市的接駁班次:

茵特拉肯-邁林根50分鐘

琉森-邁林根1小時20分鐘

貝林佐納-艾羅洛1小時10分鐘

布里格-安德馬特2小時10分鐘

我們的四山口之旅

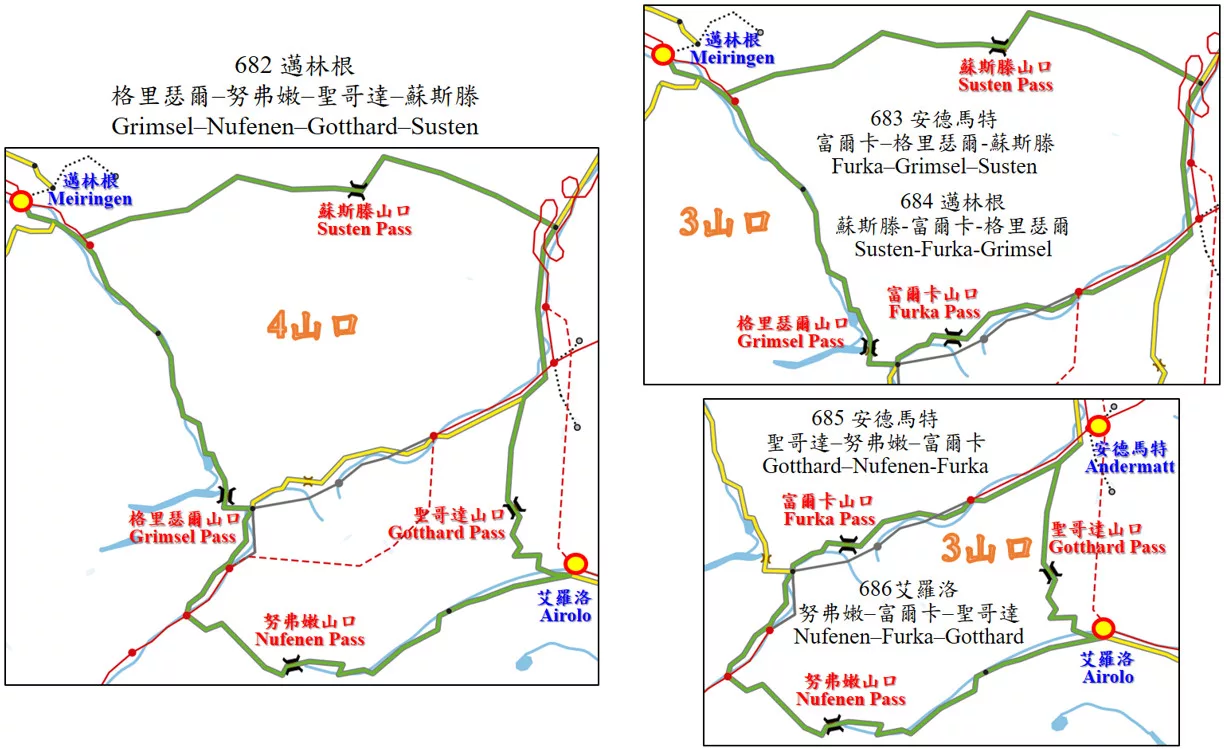

我們為了這趟中央阿爾卑斯山脈之旅,事前做足了功課,第一當然選擇四個山口,第二預先訂座,第三提前半年搭配半價卡(Swiss Half Fare Card)搶到最低價29瑞郎的優惠日票(Saver day pass);一個月的半價卡120瑞郎加上一天的優惠日票較之全票175瑞郎還要省了26瑞郎;第四,選擇到出發站邁林根住宿。

風險是訂下的日子不能變動,確實當天有一半的旅程能見度欠佳(那幾天都差不多,可能也沒什麼選擇),9月中旬各山口竟然就白雪覆蓋。另外,若我們繼續住在茵特拉肯西站的話,要提早1個小時出發,問題是茵特拉肯東站到邁林根的火車線修護中,雖有接駁公車替代,但發車時刻無法提前查詢,增加了趕車時的不確定性。

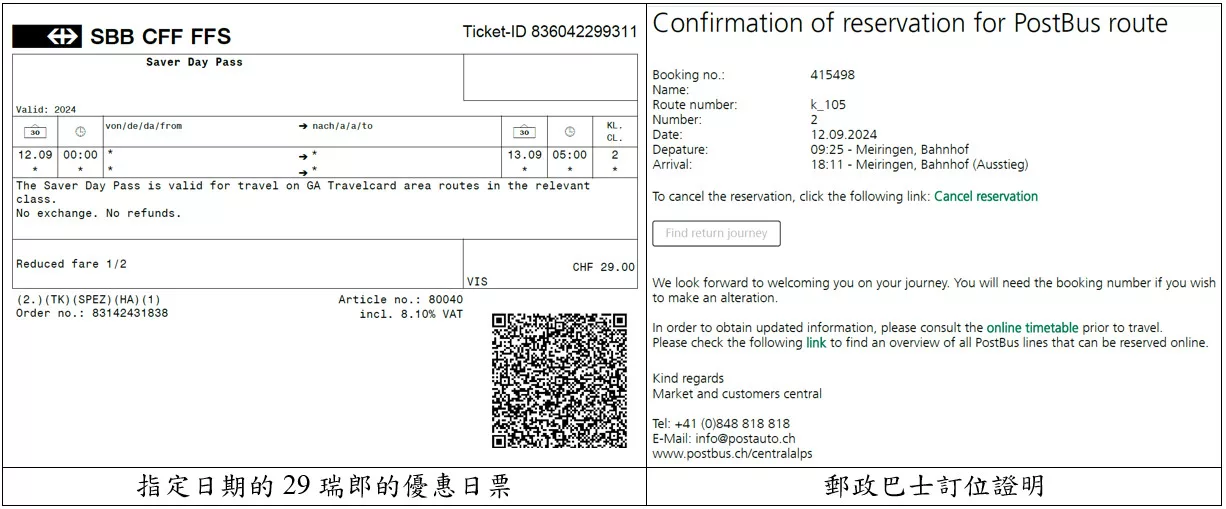

此外,預先訂位確實有其必要性。許多網誌提到,旺季時郵政巴士幾乎客滿。我們當天只有8個人訂位,好處是座位上放了「已訂位」的標示,在各站休息時不會被別人搶佔。尤其我們習慣提早到站,通常會搶司機旁邊的位子,以便更好地拍攝沿途風景。

這是一趟全天的4個山口(格里瑟爾–努弗嫩–聖哥達–蘇斯滕)的環線旅程,總長208公里,早上9:25從邁林根(Meiringen)火車站出發,下午18:10返回,總計8小時46分。每個山口停靠站最少有15分鐘的休息時間,但遇上塞車(基本上是因施工造成),停靠時間會被壓縮。中午在艾羅洛(Airolo)有90分鐘的用餐時間。

我們首先藉由在蘇斯滕休息站拍到的哈斯利谷(Haslital)海報闡釋一下,此山谷屬於伯恩高地,位於阿爾卑斯山北麓,範圍主要沿著阿勒河(Aar)的上游河谷展開,從布呂尼格山口(Brünig Pass,龍疆湖附近),一路延伸到格林瑟爾山口(Grimselpass)與蘇斯滕山口(Sustenpass)之間,後兩個山口正是本次4山口之旅的目的地。

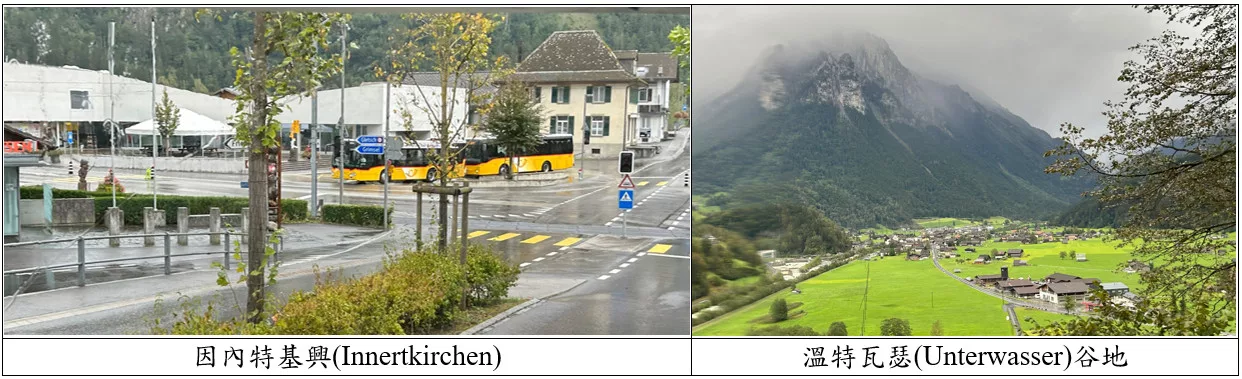

阿勒峽谷與格里塞爾山口之門

郵政巴士出發後,沿者阿勒河走,很快看到達阿勒峽谷(Aareschlucht)的巴士站牌,這是重要景點,我們會有專文介紹。事實上,由於巴士班次不多,遊客來看峽谷大都是搭「邁林根-因內特基興鐵路線」(Meiringen-Innertkirchen-Bahn, MIB)的火車,這條由中央鐵路 (Zentralbahn, Zb)公司經營的窄軌火車線只有5公里,終點就是因內特基興。我們停靠的就是因內特基興的格里塞爾托爾(Grimseltor)火車站,這裡有遊客中心,很多旅客在此轉車到格林瑟爾山谷與蘇斯滕山谷。

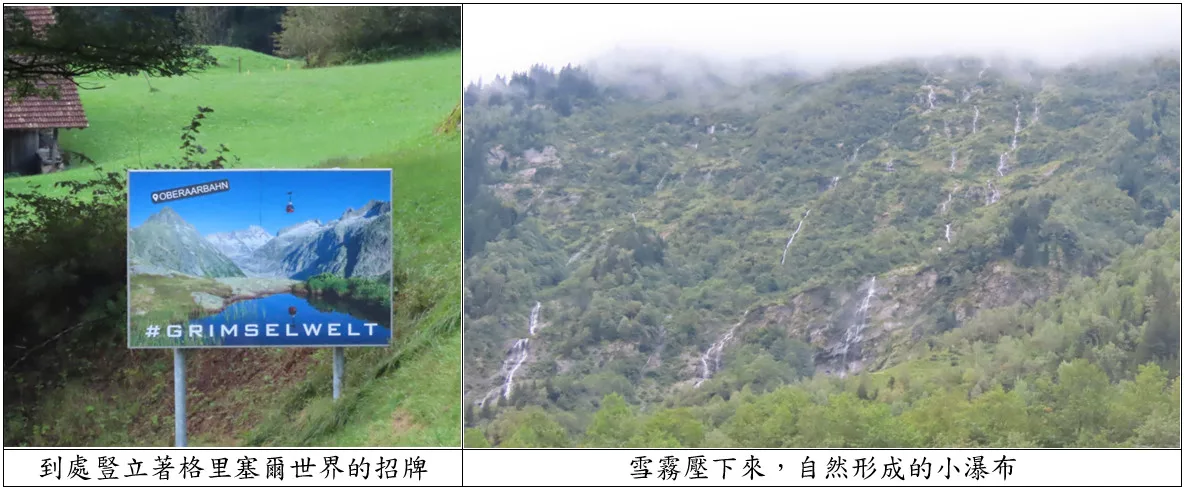

「Grimseltor」直譯為「格里塞爾山口之門」,是一個比較新的觀光品牌名稱,表達此地是前往格里塞爾山口(Grimsel Pass)的門戶。也經常與與格里塞爾世界(Grimselwelt)合作推廣觀光。

格里塞爾世界(Grimselwelt)

格里塞爾世界是由瑞士水力發電公司KWO(Kraftwerke Oberhasli AG)打造並經營的高山觀光區品牌,以水力設施為基礎,結合自然風光與人造奇蹟,發展出極具特色的山區旅遊體驗。

格里塞爾世界是一個由山脈、冰川、奇異花崗岩、峽谷、高山草甸和深邃河谷組成的壯麗景觀。這裡也是一個水的世界,擁有壯觀的瀑布和湖泊。1925年,上哈斯利電力公司(KWO, Kraftwerke Oberhasli AG)開始利用這豐富的水資源發電,並在格里姆塞爾(Grimsel)建造了當時世界上最大的水壩。幾十年來,KWO在花崗岩下打造了一個龐大的發電廠洞穴和隧道系統,成為大自然中的技術奇蹟。

KWO是瑞士前列的水力發電公司之一,在哈斯利谷(格里姆塞爾和蘇斯滕地區)擁有8座儲水湖和9座發電廠,在約佔瑞士總面積的1%的420平方公里集水區裡,為超過120萬人(約全國人口的13.3%)提供電力。

比較特殊的是,KWO還運營萊興巴赫索道(Reichenbach Funicular)、經營酒店、維護山地纜車、吊橋和徒步步道,並提供發電廠導覽以及非常獨特的格斯滕內格(Gerstenegg)水晶洞穴探秘。

離開格里塞爾托爾就進入格里塞爾世界,由於天雨,沿途山林有很多小瀑布形成,經過博登(Boden)、古塔嫩(Guttannen)後到達漢德克(Handeck),這裡有蓋爾默鐵道(Gelmerbahn),是歐洲最陡的開放式齒軌鐵道(最大坡度106%),通往壯麗的蓋爾默湖(Gelmersee),適合尋求刺激體驗的遊客;還有峽谷吊橋與高檔的漢德克飯店。我們後來又到此一遊。

舊格林塞山路 (Alte Grimselstrasse)

巴士駛過漢德克後,在進入隧道前突然右轉,駛入一條狹窄的石板路,兩側盡是陡峭的岩壁與深不見底的懸崖。對於體型龐大的郵政巴士而言,這條路僅能勉強前行,更遑論與其他車輛會車了。事後查詢才得知,這條「舊格林塞山路」是隧道建成前的古老道路,現今僅供自行車通行,幾乎路過此處的騎士都會留影紀念;難得郵政巴士有豁免權,能提供乘客絕佳的峽谷景觀。這段意外之旅,無疑成為此次行程中最令人驚豔的亮點。

雷特里克斯博登湖(Räterichsbodensee)

巴士隨後駛經雷特里克斯博登湖。由於湖水中含有冰河沉積物(稱為冰河粉,glacial flour),在陽光的照射下,湖水呈現出迷人的冰藍色或青綠色。四周環繞著典型的阿爾卑斯高山景觀,峭壁聳立、裸岩嶙峋,偶爾還能瞥見殘存的積雪,整個環境純淨而壯麗。然而,當天的能見度不佳,這份美景未能完全展現,令人略感遺憾。

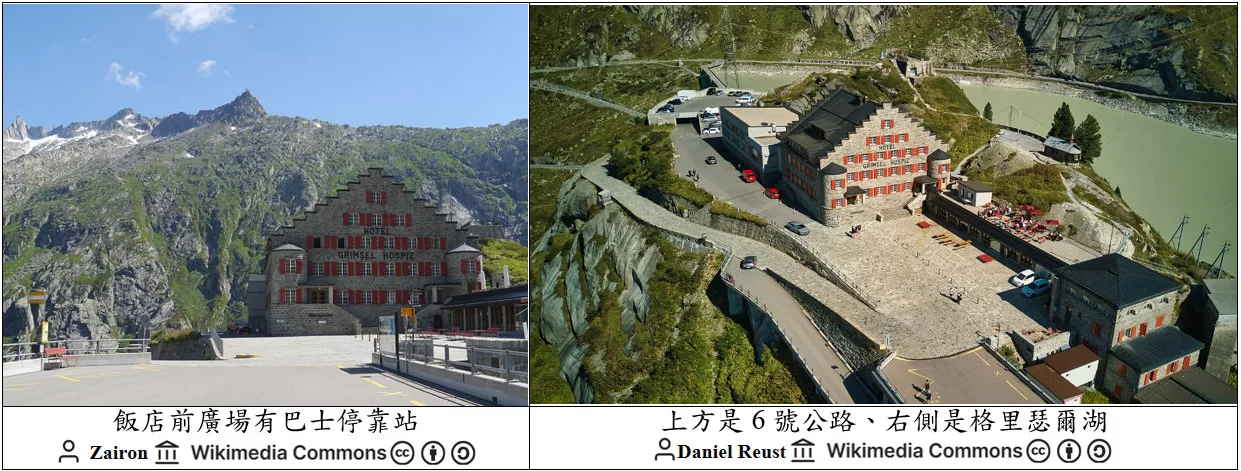

格林瑟爾山莊 (Grimsel Hospiz)

過了雷特里克斯博登湖,巴士繼續在雲霧繚繞中前行,轉入一座掛有「格林瑟爾山莊」字樣的壩堤。原來,郵政巴士在這裡設有一站,讓乘客有機會一睹這座古色古香的老飯店風采。

這座格里姆塞爾世界的地標建築,最早可追溯至1142年,最初是修士們為旅人和商隊提供庇護的山中驛站。1932年,現今的旅館建成,成為歐洲第一座使用電力供暖的建築,由KWO水力公司興建,旨在為工程人員和旅客提供便利。1999年,旅館進行了全面翻修,在保留歷史氛圍的同時,增設了現代化設施,成為今日的模樣。

作為阿爾卑斯山區歷史最悠久的旅館之一,格林瑟爾山莊結合了壯麗的山景與古典建築風格,以厚重的花崗岩建造,外觀宛如一座山中城堡。內部則融合了傳統的高山風格與現代化的舒適設施,擁有圖書室、壁爐室、酒窖、石砌樓梯和觀景窗等特色空間。每當夜晚來臨,燈光點亮整座山谷,山莊彷彿化身為一座魔法堡壘,為這片高山秘境增添了一抹夢幻色彩。

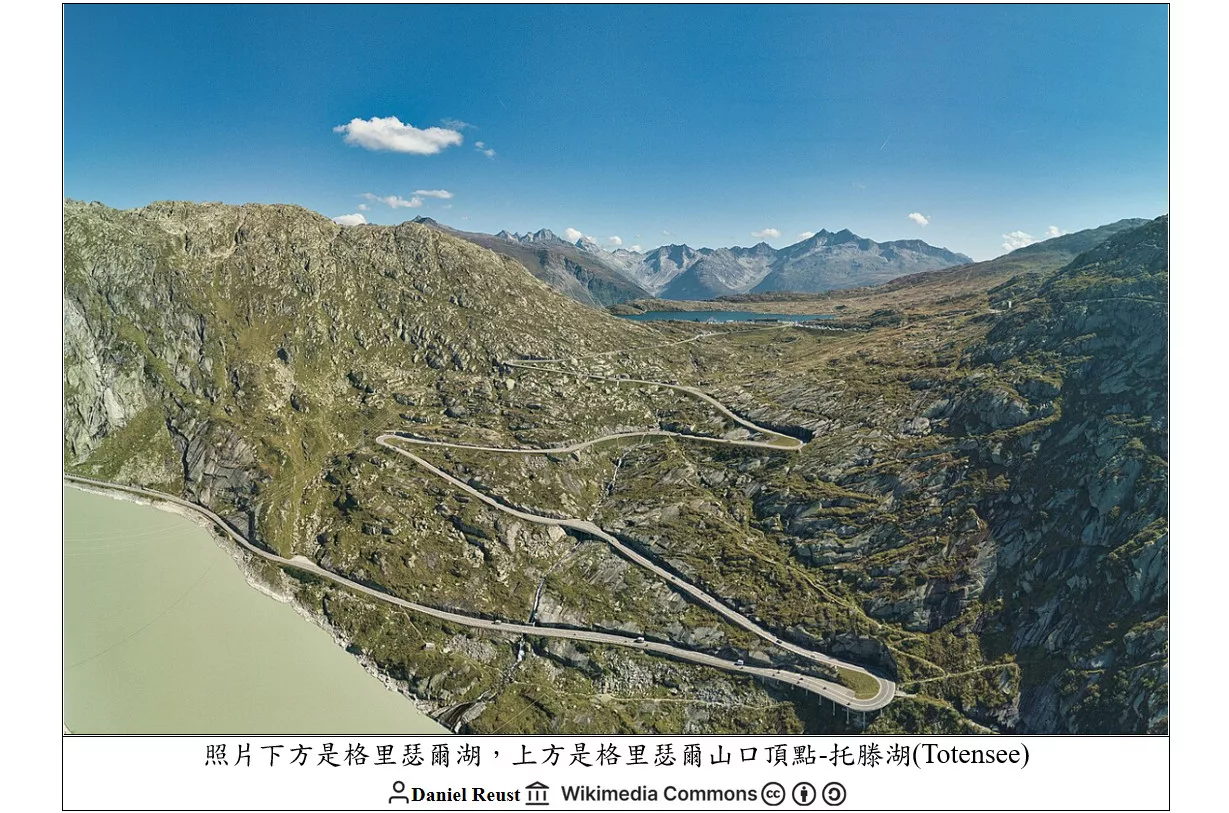

格里姆瑟爾山口(Grimsel Pass)

離開格林瑟爾山莊後,巴士開始沿著蜿蜒的山路爬升。途中經過多個髮夾彎,最終抵達第一個休息站—「格里姆瑟爾山口頂點」(Grimsel Passhöhe)。這段蜿蜒曲折的道路,正是著名的「格里姆瑟爾山口」(Grimsel Pass)。可惜天公不作美,陰雨綿綿,加上巴士不斷向上攀升,無法拍攝到清晰的地形照片,只能借助維基百科上的圖片來幫助理解這片壯麗景觀的全貌。

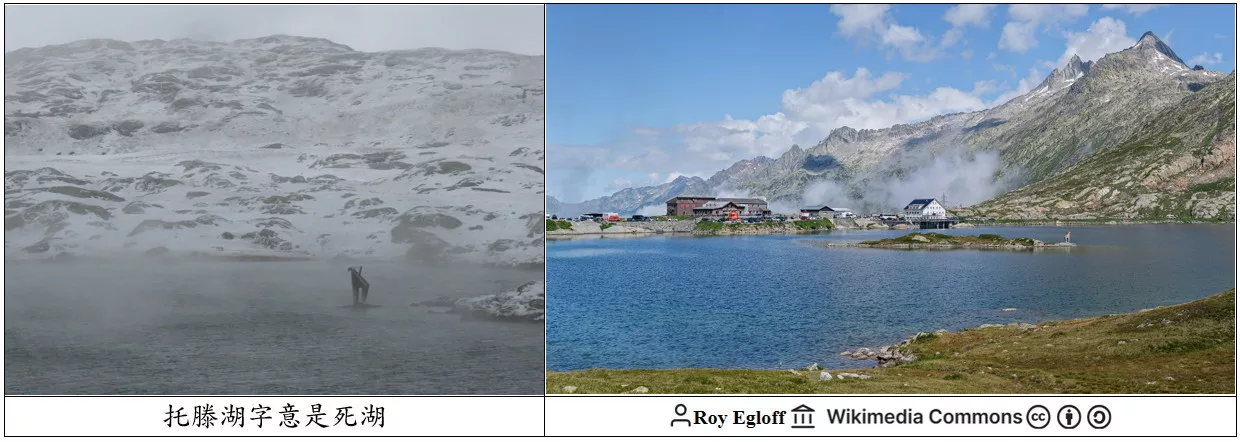

「格里瑟爾山口頂點」正如其名,是山口的最高處,也是伯恩州與瓦萊州的自然分界線。剛才所見的湖泊都位於伯恩州境內,而此刻眼前的托滕湖(Totensee)已完全屬於瓦萊州。巴士將在此停留25分鐘,平日這裡總是熱鬧非凡,但今天天氣不佳,除了幾位機車騎士外,幾乎看不到其他遊客的身影。其實,托滕湖在群山環繞下顯得格外美麗,湖光山色交相輝映,宛如一幅靜謐的畫卷,只可惜此刻的天氣掩蓋了它的光彩。

格萊奇(Gletsch)

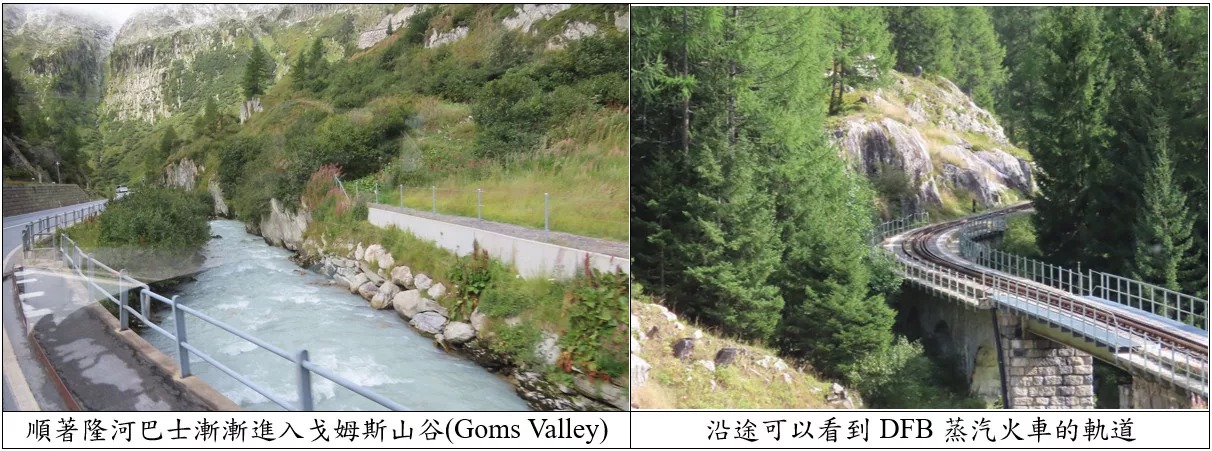

由標高2164米的「格里瑟爾山口頂點」往1757米的格萊奇,巴士一路往下,天氣看起來有好轉。格萊奇的名字來自其下方的隆河冰河(Rhonegletscher),這也是流經瓦萊州、日內瓦湖到法國南部有名的隆河(Rhône River)發源地。19世紀,這裡曾是歐洲旅人觀賞冰河奇景的熱門地點。冰河從山谷間流下來,幾乎就停在村莊邊,但隨著氣候變遷,如今冰河已大幅退縮。

如今,格萊奇已成為地理與交通的重要交匯點,幾條壯麗的阿爾卑斯公路在此交織成一個宏偉的「十字路口」。這些公路分別經由富爾卡山口(Furkapass)通往烏里州、經格里瑟爾山口(Grimselpass)通往伯恩高地(Berner Oberland)、以及經努弗嫩山口(Nufenenpass)通往提契諾州(Ticino)。

上瓦爾德(Oberwald)

上瓦爾德海拔1,370米,村莊的歷史可以追溯到中世紀,「wald」意為「森林」,反映了其位於森林高處的地理特徵。此村是冰川快車(Glacier Express)的重要站點之一,經過此站馬上進入15.4公里長的富爾卡基底隧道(Furka-Basistunnel),所謂基底的意思是鐵道在隧道中不爬升,在山的基底平緩穿越。冬季大雪封山時,富爾卡山口無法通行,遊客與鄉民便仰賴「搭載汽車的列車」(Autozug)穿越隧道進出山谷。在隧道開通前,原本的鐵道必須爬升至富爾卡山口,經過海拔超過2,100米的高山區,現在舊路線保留下來作為觀光用途,稱為DFB蒸汽齒輪鐵路(Furka Cogwheel Steam Railway),連接上瓦爾德與雷亞爾普(Realp),但只有夏季才開放。

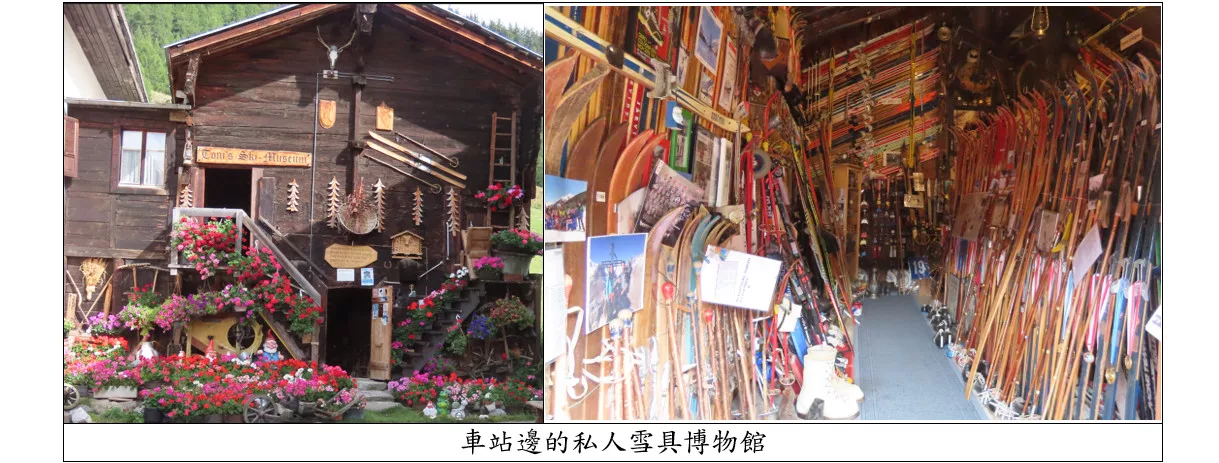

富卡齒軌蒸汽火車

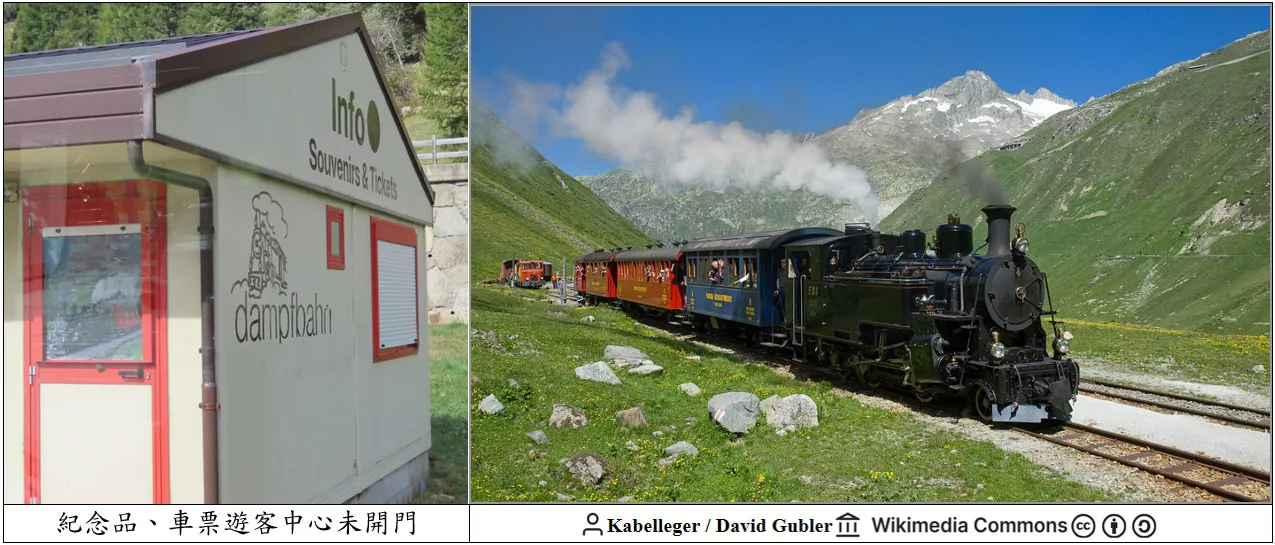

富卡齒軌蒸汽火車(Furka Cogwheel Steam Railway,德語:Dampfbahn Furka-Bergstrecke, DFB)是一條行駛於瑞士阿爾卑斯山中的懷舊山區鐵路,沿著富卡山口(Furkapass)蜿蜒而上,串聯雷亞爾普(Realp)、格萊奇(Gletsch)與奧貝瓦爾德(Oberwald),以蒸汽火車牽引古典車廂搭配齒軌技術運行,穿越壯麗山景與險峻隧道,途中可俯瞰隆河冰河(Rhonegletscher)與高山草原,是體驗阿爾卑斯鐵道浪漫的絕佳方式。重現19世紀的登山鐵道風華。

這條路線原建於1920年代,是馬特洪-哥達鐵路(Matterhorn Gotthard Bahn, MGB)的高山路段。由於冬季積雪封山,運營困難,1982年富卡基礎隧道開通後,原山路段被廢棄。所幸熱愛鐵道的志工與歷史保存組織於1983年發起復原運動,歷時十多年,終於將整段鐵道修復,並於2010年完成全線重啟。

以2025年為例,蒸氣火車於6月19日至9月28日行駛,每天一班;週四~週六或週五~週日有加班車,7月17日至8月17日星期四~星期日再加一班(以實際網路訂為准)。上下行行車時間分別是85分鐘與75分鐘。

有關票價,蒂雷阿爾卑至上瓦爾德單程全票一等艙146、二等艙96瑞郎,若覺得貴,回程可搭3.8瑞郎起跳的馬特洪-哥達鐵路(MGB)經富卡基礎隧道回到出發車站。瑞士旅遊半價卡可打73折左右。此山線設備與蒸氣火車維護不易,全年只有一季可以營運,價格貴可以理解。

我們是星期四10:20到的,當天中午才有班列,加班車在下午,所以沒有看到蒸氣火車,有點遺憾。加上停車僅5分鐘,連到遊客中心拿資料的時間都沒有。

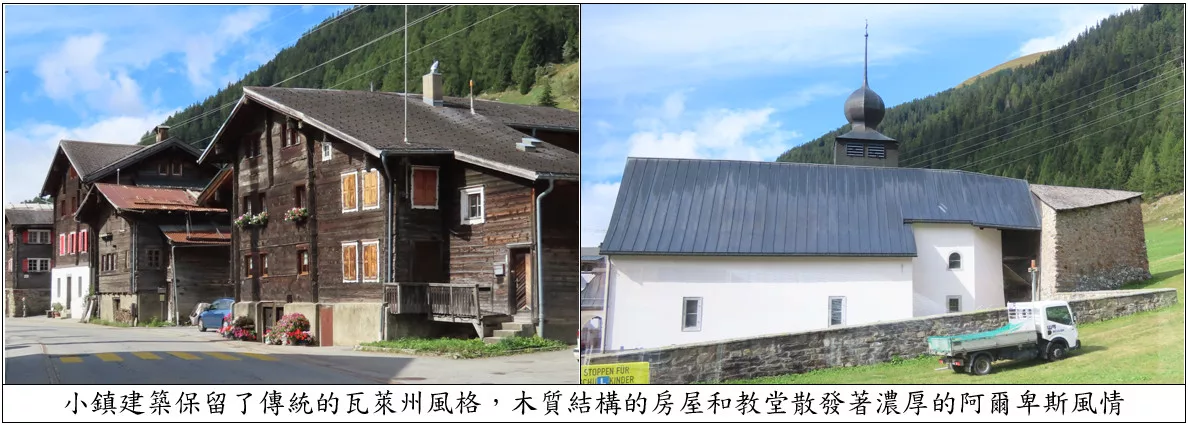

上格斯特倫(Obergesteln)

巴士繼續在戈姆斯山谷(Goms Valley)前行,到達上格斯特倫高山小鎮,村中保留許多古老的瓦萊州傳統木造建築,還有一個歷史悠久的聖馬爾定教區教堂(Parish Church of St. Martin of Tours),跟瑞士很多教堂一樣,建堂記錄早在1309年,歷經1419年伯恩人入侵掠奪燒毀、1693年北遷、1720年雪崩摧毀教堂的前廊、1868年9月2日,大火將教堂化為灰燼,1875重建。是一座體現「山村信仰、歐陸傳統與簡樸美感」的天主教教堂。

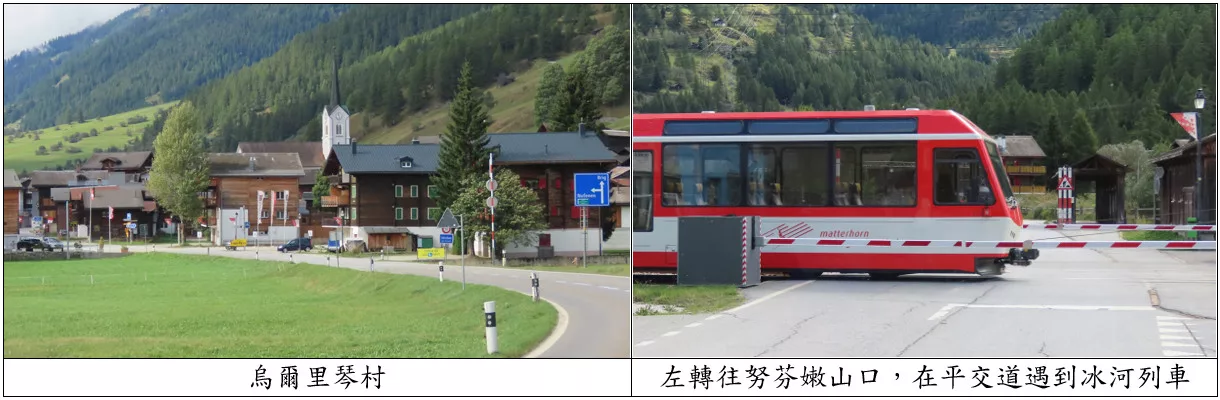

烏爾里琴(Ulrichen)

烏爾里琴是一個寧靜療癒的村落,傳統瑞士木屋與牧場交織出如畫風景,空氣清新、節奏緩慢。還有一座古老羅馬式建築的聖馬丁教堂(St. Martin’s Church)。巴士在此離開戈姆斯山谷往努芬嫩山口爬昇。

努芬嫩山口(Nufenen Pass)

努芬嫩山口海拔2,478米,是瑞士海拔最高的公路山口,位於瓦萊州與提契諾州之間,是一條連接德語區與義大利語區的重要高山通道。從北邊的烏爾里琴蜿蜒而上,沿途可以欣賞到巍峨的雪山、翠綠的山谷。路旁還可見放牧牛羊與高山野花點綴山坡。通過山口往南則進入義大利語區的艾羅洛(Airolo),語言與文化的轉變瞬間鮮明。由於冬季積雪,道路通常在6月至10月之間開放,是阿爾卑斯山中最震撼的「天空之路」之一。

努費嫩山口頂點(Nufenen Passhöhe)海拔約2478米,是眾多旅人與單車騎士的「朝聖地」,不僅因為它地理位置特殊,更因為登上這個點後可欣賞到360度壯闊的阿爾卑斯山景。天氣晴朗時,向西可遠眺馬特洪峰(Matterhorn),向東可見貝爾尼納山脈(Bernina),腳下則是提契諾與瓦萊州的交界。山口設有小型停車場與一座小餐飲亭(Kiosk)。

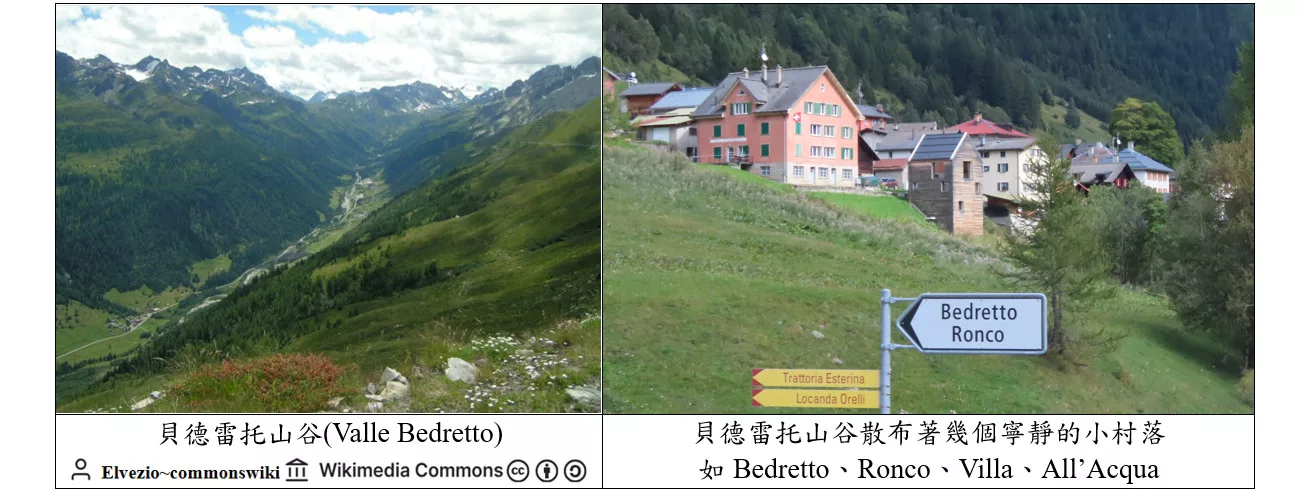

貝德雷托山谷(Valle Bedretto)

進入貝德雷托山谷,經過幾個小村莊,巴士抵達較大的城鎮艾羅洛(Airolo)。

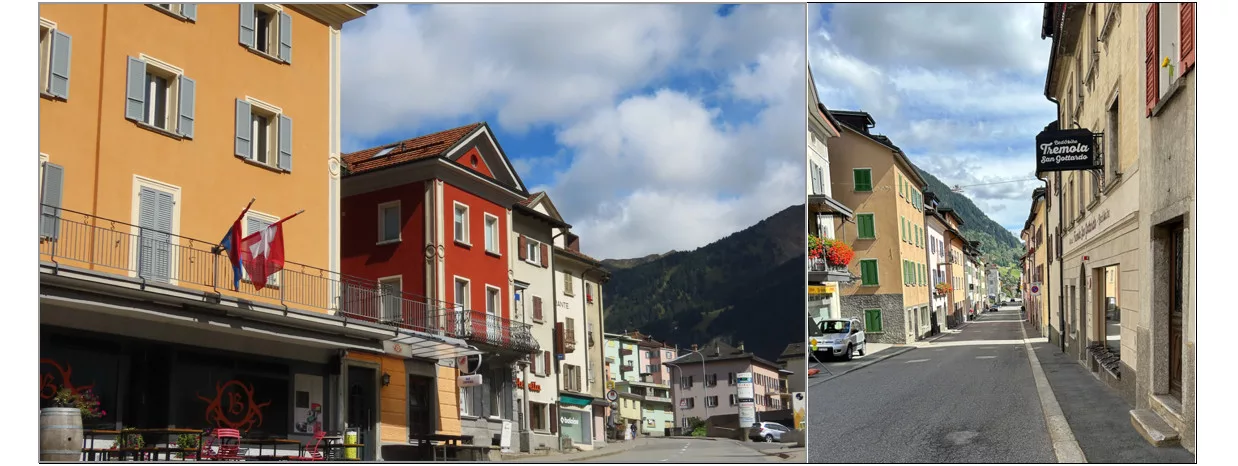

艾羅洛(Airolo)

艾羅洛是瑞士提契諾州(Ticino)北部的一座高山小鎮,坐落於阿爾卑斯山南麓的萊文蒂納山谷(Valle Leventina)頂端,海拔約1140米,是連接瑞士德語區與義大利語區的重要樞紐。這裡是著名的聖哥達山口(Gotthard Pass)南端入口,自古以來就是歐洲南北交通的要衝。艾羅洛雖小,卻擁有壯麗的山景與豐富的歷史文化,古老教堂、石造建築與傳統木屋散佈於山坡之間,洋溢濃厚的義語區風情。冬季是滑雪與越野滑雪勝地,夏季則吸引健行、自行車與自然愛好者。附近的貝德雷托山谷(Valle Bedretto)與努芬嫩山口(Nufenen Pass)更是自駕與登山客的天堂。艾羅洛也是聖哥達鐵路(Gotthard Railway)與高速公路的交會點,並設有火車站,是探訪提契諾州與阿爾卑斯地區的理想起點。這座山城將交通便利與自然寧靜完美結合,是一處既實用又迷人的阿爾卑斯門戶。

艾羅洛的兩大歷史地標:信仰與工程的永恆見證

在阿爾卑斯山脈環抱中的艾羅洛,有兩處極具代表性的歷史地標,分別訴說著這座山城不同的精神面貌。

聖斯特凡諾教堂(Chiesa di San Stefano)

這座自13世紀文獻即有記載的古老教堂,以其傲視群倫的鐘樓成為艾羅洛最醒目的地標。歷經數世紀的擴建與修復,教堂完美融合了羅馬式的厚重與巴洛克式的華美。高聳的鐘樓採用當地特有的花崗岩砌築,其優雅的幾何比例與簡潔的輪廓線條,在群山環伺間形成強烈的視覺焦點。無論是從蜿蜒的山路遠眺,或是於鎮內巷弄間仰望,這座鐘樓始終是引導旅人方向的信仰燈塔,更是艾羅洛數百年來精神生活的重要見證。

聖哥達隧道開鑿紀念碑(Monumento del Traforo del Gottardo)

位於火車站旁的這組紀念建築群,由浮雕與石碑構成,默默講述著工業革命時代最偉大的工程壯舉。基座上鐫刻的羅馬數字MDCCCLXXII-MDCCCLXXXII(1872-1882),標記著這條貫穿阿爾卑斯山脈、全長15公里的鐵路隧道艱辛的建設歷程。這項連接格舍嫩(Göschenen)與艾羅洛的工程,在竣工時創下世界最長鐵路隧道的紀錄,成為瑞士現代化進程的關鍵里程碑。

紀念碑中央的浮雕以震撼人心的寫實手法,再現了隧道工人的悲壯場景:一群滿面塵灰的工人正小心翼翼地搬運著殉職的同伴。藝術家以驚人的細節表現力,刻畫出工人結實肌肉上的汗水、厚重帆布工作服的質感,以及眾人臉上那種混合著悲痛與堅毅的複雜神情。這幅作品不僅是對177位殉職工人的悼念,更是對整個工業革命時代勞動者群像的永恆銘刻。

這兩座地標,一者指向天際訴說信仰的永恆,一者扎根大地銘記人力的偉大,共同構成了艾羅洛獨特的歷史景深與人文厚度。

我們在艾羅洛停留了90分鐘,由於自帶餐沒有進餐廳,就把大街小巷走了一圈。聖斯特凡諾教堂廣場在施工沒辦法拍攝,只能留個側影。

探索聖哥達鐵路

剩下的時間,看火車站的文化走廊。主體是「徒步探索聖哥達鐵路沿線」- 在萊文蒂納山谷(Leventina)和烏里羅伊斯河谷(Uri Reusstal)地區,體驗聖哥達鐵路(Gotthard Railway)的工程壯舉。聖哥達徒步小徑(Gottardo walking trail)穿越充滿野性浪漫的壯麗景觀,沿途豐富的資訊牌揭示這條瑞士最重要鐵路線的迷人歷史與工程細節。

另外瑞士雖是中立國,但很有憂患意識,聖哥達作為阿爾卑斯山通道的戰略與象徵意義可追溯至19世紀末。1882年聖哥達鐵路隧道通車後,促使瑞士聯邦委員會於1885年決定強化聖哥達南翼防線。1886至1887年間,工程人員開始在南隧道口構築防禦工事,包括一座小型堡壘(fortino)、裝甲隧道門(portale blindato)及炸藥儲存室(camere per esplosivi)。1886年同時啟動了「森林深處堡壘」(Fondo del Bosco,今稱艾羅洛堡/Forte Airolo)的建造,這座1889年投入運作的堡壘,是歐洲首批全裝甲化要塞的典範。為掩護該堡壘,同期間在巴托拉山丘(Motto Bartola)構築了野戰炮兵陣地(postazioni campali d’artiglieria),而斯圖埃側翼坑道(galleria di fiancheggiamento di Stuel)則用於消除射擊死角。1891至1892年間,當局修建了連接鐵路隧道與艾羅洛堡的聯絡隧道(galleria di collegamento)。聖哥達防線所有軍事設施最終於1998年全面退役,部分轉為民用並開放公眾參觀。我們窮遊瑞士,到處可以看到類似的戰備設施轉為觀光景點。

新舊聖哥達鐵路隧道

其實還在使用的舊隧道,在2016年新的基底隧道建成後,功能已轉為區域交通與觀光路線。對於長程如蘇黎世至米蘭主幹線,新隧道可以從4小時縮短為2小時40分,使瑞士南北鐵路網正式進入「2小時生活圈」時代。但是這條線路我走過兩次,無論是搭冰河列車或是可以開窗的區間車,都是經過舊隧道,因為我們是來看風景的,這就像在城市旅行時,地鐵能節省時間,但唯有走在街道上,才能感受城市的脈搏與溫度。

以下表格簡單將新舊隧道做個比較:

皮安塞科觀景台(Pian Secco Belvedere)

離開艾羅洛巴士開始爬坡,在皮安塞科觀景台停下來,讓旅客下車欣賞兩個絕佳的風景線。一是鳥瞰艾羅洛坐落的利文蒂納谷地(Valle Leventina),,沿著蒂契諾河(Ticino River)延伸,是連接聖哥達山口(Passo del San Gottardo)與瑞士南部平原的主要交通走廊。艾羅洛正好位於聖哥達山口南側的出口,因此也是公路、鐵路與隧道南端的交會點,包括聖哥達公路、鐵路隧道。由於地勢高、戰略位置重要,艾羅洛歷史上一直是軍事與交通的要衝。

一是具傳奇色彩的雷莫拉(Tremola)古道,被譽為「阿爾卑斯山最後的原始石板路」、「髮夾彎之王」,其名源自義大利語「顫動」,暗喻馬車行經陡峭坡道時車輪震顫的景象。道路以獨特的「魚骨形」乾砌石工法建造,超過12處急轉彎道鑲嵌在海拔2,000米的壯闊山景中,現今仍完整保留19世紀的工程原貌,被列入瑞士國家重要文化資產名錄(ISOS)。今日這條單向通行的活化石道路,既是古董車愛好者的朝聖地,也是自行車挑戰者的終極試煉場—坡度達11%的連續髮夾彎需穿越三種氣候帶,冬季積雪時更化身為穿越雲霧的魔幻雪牆走廊。瑞士聯邦曾於2001年耗資240萬瑞郎進行古法修繕,使特雷莫拉成為全球少數仍維持原始建材與工藝的歷史公路。

在趕往聖哥達山口(Gotthard Pass)的途中,我們碰到最不願意但經常發生的修路工程,堵了快半小時,眾所周知瑞士人有準時癖,後面的行程鐵定會被壓縮,果然巴士到了「聖哥達山口頂點」(Gotthard Passhöhe),原來的15分鐘活動時間被沒收了,上下旅客後,巴士就離開了。

聖哥達山口(Gotthard Pass)

聖哥達山口海拔2,106公尺,橫跨烏里州(Uri)與提契諾州(Ticino),是瑞士阿爾卑斯山脈中最具歷史意義的關口。作為連接瑞士南北的樞紐,其北起安德馬特(Andermatt),南

「聖哥達山口頂點」附近設有聖哥達交通博物館(Sasso San Gottardo),展示瑞士的交通、防衛與能源發展史。此外,還有紀念碑,如蘇沃洛夫雕像(Suworow-Denkmal)與格克斯紀念碑(Guex-Denkmal),訴說著這片高地曾經的戰爭與和平故事。

蘇沃洛夫(Suvorov)雕像是為了紀念這位俄國傳奇將領於1799年在反法戰爭期間,率領俄軍翻越阿爾卑斯山、穿越聖哥達山口的英勇壯舉。蘇沃洛夫擔任俄軍統帥,與奧地利聯軍合作,對抗拿破崙的法軍。他率領2萬餘名俄軍從義大利北上,原定與奧軍會合,卻因戰局變化與協調失敗,被迫單獨穿越阿爾卑斯山,進入瑞士腹地。在這段艱難行軍中,蘇沃洛夫選擇了險峻的聖哥達山口,並在山區與法軍激戰,尤其在聖哥達峽谷(Schöllenenschlucht)一帶的戰鬥最為激烈。蘇沃洛夫雖處於劣勢,但憑藉其堅強的意志與軍事才幹,成功率軍突圍。

1899年(遠征100週年),俄國沙皇尼古拉二世(蘇沃洛夫的曾外孫)出資,由瑞士雕塑家理查德基斯林(Richard Kissling)設計了雕像。1999年(遠征200週年),俄羅斯政府修復雕像並增設紀念牌,俄總統普丁曾到訪致敬。這是瑞士罕見紀念外國將領的雕像之一,象徵著軍事毅力、歷史友誼與阿爾卑斯山的人文傳奇。

我們行前特意查閱資料,計劃在行程休息時間前往參觀。當巴士駛經雕像時,雖因無法停留而錯失近距離瞻仰的機會,但仍能從車窗一窺其風采。初次望見雕像時,不禁覺得這位傳奇將軍的造型似乎過於清瘦,但後來查證歷史油畫肖像後才發現,雕塑家確實忠實再現了蘇沃洛夫那稜角分明的面容與精實挺拔的姿態。

雙鷹雕像(Adlerdenkmal),正式名稱為格克斯紀念碑(Guex-Denkmal),是為了紀念瑞士空軍飛行員阿德里安格克斯(Adrien Guex),1927年他在一次飛行任務中不幸於聖哥達山區殉職。為了紀念他對國家航空事業的貢獻,瑞士當局於1928年在他失事地點附近設立了這座紀念碑。

這座雕像以兩隻展翅高飛的青銅老鷹為主體,象徵自由、勇氣與守護祖國領空的精神。老鷹立於花崗岩基座上,基座上刻有紀念格克斯的文字,背景則是壯麗的阿爾卑斯山脈景致,寓意人與自然、勇氣與犧牲之間的崇高連結。

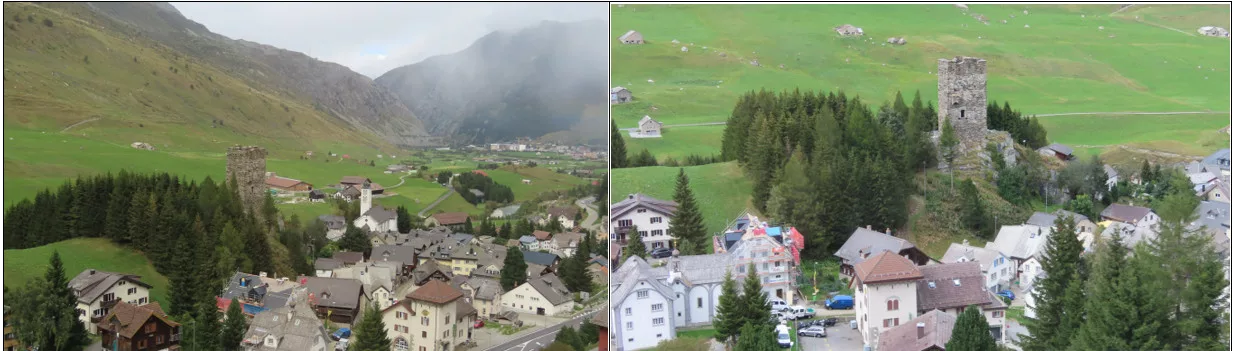

美村-霍斯彭塔爾(Hospental)

霍斯彭塔爾2023年獲瑞士最美村落(Les plus beaux villages de Suisse)協會頒證,文化3顆星、景觀4顆星、美食3顆星。(5顆星滿分)

霍斯彭塔爾是瑞士中部烏里州(Uri)的一座歷史山村,位於海拔約1,493米`的阿爾卑斯山谷中,是通往聖哥達山口(Gotthard Passhöhe)、福卡山口(Furkapass)與歐伯阿爾卑斯山口(Oberalppass)等多條阿爾卑斯重要山路的交通樞紐。這個小村莊雖人口不多,卻因地理位置關鍵,自中世紀以來一直是穿越阿爾卑斯的驛站與商隊必經之地。

村名「Hospental」來自拉丁語 hospitale,意指「為旅人準備的庇護所」,反映其作為古老山路中轉站的歷史角色。中世紀時,許多旅人、信徒與商人都會在此短暫停留、歇腳過夜,因此村內建有教堂、驛站與防禦塔等設施,其中最著名的是建於13世紀的霍斯彭塔爾塔(Turm von Hospental),高聳於村落之上,是當地的重要歷史象徵。

霍斯彭塔爾村的建築多為傳統阿爾卑斯木屋與石造房屋,保有濃厚的歷史氛圍。從村內可遠眺聖哥達山脈與壯麗的冰河地形,是健行、自行車與冬季滑雪活動的絕佳起點。今日的霍斯彭塔爾雖已不再是國際交通主線,但仍是阿爾卑斯山中值得一訪的歷史古村,安靜而深具魅力,為探索瑞士中部山區文化與自然的絕佳入口。

在公路上看到聖伯多祿與聖保祿教堂(Andermatt- St. Peter und Paul)就知道安德馬特快到了,這座教堂建於1760年至1764年間,屬於巴洛克晚期風格,是當時用以取代老舊教堂的新建工程,象徵著安德馬特在18世紀逐漸興盛的村鎮地位。其醒目的洋蔥頂鐘樓成為阿爾卑斯山區的經典景觀。

安德馬特(Andermatt)

安德馬特是烏里州(Uri)的一座高山小鎮,坐落於阿爾卑斯山脈的烏爾澤倫山谷(Urserental)中,海拔約1,447米,是著名的聖哥達山口(Gotthard Passhöhe)北側門戶,也是數條阿爾卑斯重要山口(如福卡山口 Furkapass、歐伯阿爾卑山口 Oberalppass)交會的交通樞紐,自古以來就是南北歐洲往來的關鍵節點。

這座小鎮歷史悠久,早在羅馬時代就是山區通道的要地。中世紀起發展為驛站與貿易通道,近代更因軍事戰略位置而成為瑞士國防重鎮之一。今日的安德馬特在保留傳統山村風貌的同時,也正迅速轉型為現代化的高山度假勝地。近年來,由外國投資興建的「安德馬特瑞士阿爾卑斯度假村(Andermatt Swiss Alps)」大型開發計畫,結合高級飯店、滑雪場、高爾夫球場與公寓,為小鎮注入觀光與經濟新活力。

鎮上擁有巴洛克風格的聖伯多祿與聖保祿教堂(St. Peter und Paul)、展示當地軍事與民俗歷史的烏爾澤倫山谷博物館(Talmuseum Ursern),是兼具自然美景、歷史底蘊與現代設施的瑞士阿爾卑斯秘境。

烏爾澤倫山谷博物館的傳統木造建築超過400年歷史。由於安德馬特自19世紀以來便是瑞士的重要軍事據點,因地處聖哥達山口北側,是阿爾卑斯山區南北通道的咽喉。博物館中陳列了大量與瑞士民兵制度、山區防禦工事、聖哥達堡壘(Sasso da Pigna)及二戰期間國土防禦政策相關的文物,包括制服、武器、地圖、軍用滑雪裝備、通信工具與老照片,呈現了瑞士在保持中立下的堅實軍備準備。

我們在瑞士自由行時,每次都會在安德馬特轉車,卻從未安排時間好好探索這座小鎮。第一次最可惜,事先功課沒做足。當時我們從策馬特出發,計劃前往少女峰地區的溫根,一早搭乘冰河列車抵達安德馬特,原打算轉乘郵政巴士前往邁林根,再轉車到茵特拉根,沿途欣賞中央阿爾卑斯山脈的壯麗風光。然而,郵政巴士一天僅有兩班,我們抵達時已近上午11點,錯過了9點的班次,另一班就是我們現在這班,要等到下午3點半。無奈之下,我們在安德馬特枯等了近一小時,改乘火車返回菲斯普(Visp),再轉搭「伯恩-勒奇山-辛普朗鐵路」(BLS)前往茵特拉根。如今回想起來,最遺憾的是當時竟沒想到利用等車的空檔,造訪近在咫尺的烏爾澤倫山谷博物館,錯失了深入了解當地歷史文化的機會。

19世紀後期,安德馬特憑藉其位於瑞士阿爾卑斯山心臟地帶的戰略位置,軍事重要性與日俱增。這座山城不僅成為瑞士國防體系的核心要塞,而駐軍更成為當地經濟的重要支柱—軍營與訓練基地遍布城鎮各處。然而2004年瑞士軍隊縮編,導致安德馬特新訓中心裁撤,瞬間失去200個工作機會,對僅有1,500居民的小鎮造成沉重打擊。

轉機出現在2005年,埃及富豪薩米赫·薩維里斯(Samih Sawiris)獨具慧眼地相中這座沒落軍鎮。他提出大膽願景:將安德馬特打造為全季節豪華度假勝地。隨著2006年國防部釋出軍事用地,這場華麗轉身正式啟動。

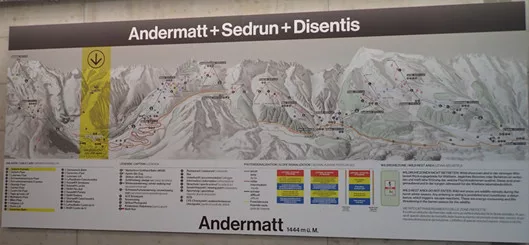

安德馬特確實具備得天獨厚的條件:海拔1,400米以上的優越位置,使其雪況穩定性超越聖莫里茲和韋爾比耶(Verbier)等知名雪場。整合周邊格斯申(Göschenen)、塞德隆(Sedrun)與迪薩蒂斯(Disentis)形成的安德馬特-塞德隆滑雪區(SkiArena Andermatt-Sedrun),更提供180公里多元雪道。

薩維里斯主導的「安德馬特瑞士阿爾卑斯」(Andermatt Swiss Alps)開發計畫,以18億瑞郎巨資打造包含六家奢華酒店、490套公寓、25棟別墅及18洞高爾夫球場的度假王國。2013年,首期工程切蒂(Chedi)五星酒店開業,標誌著這座軍事重鎮正式蜕變為國際級滑雪勝地,不僅吸引歐亞高端客群,更成為瑞士國家滑雪隊訓練基地。

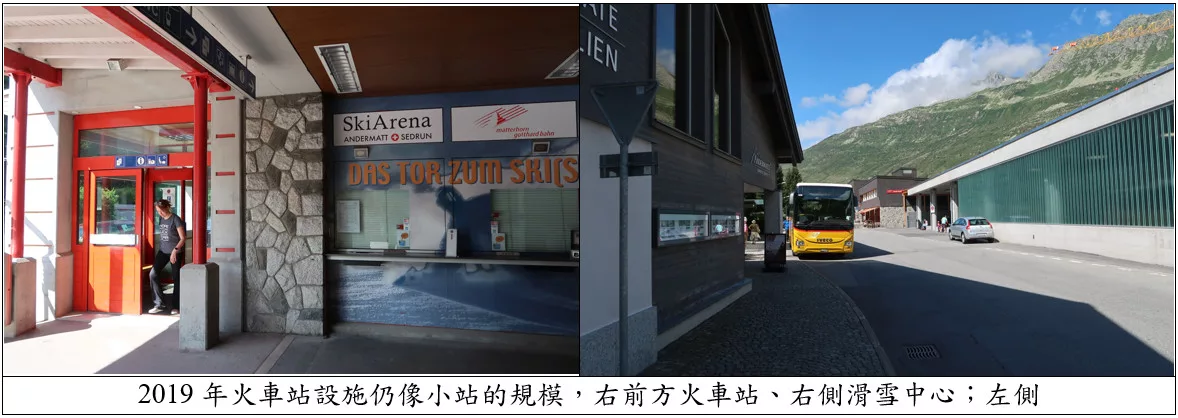

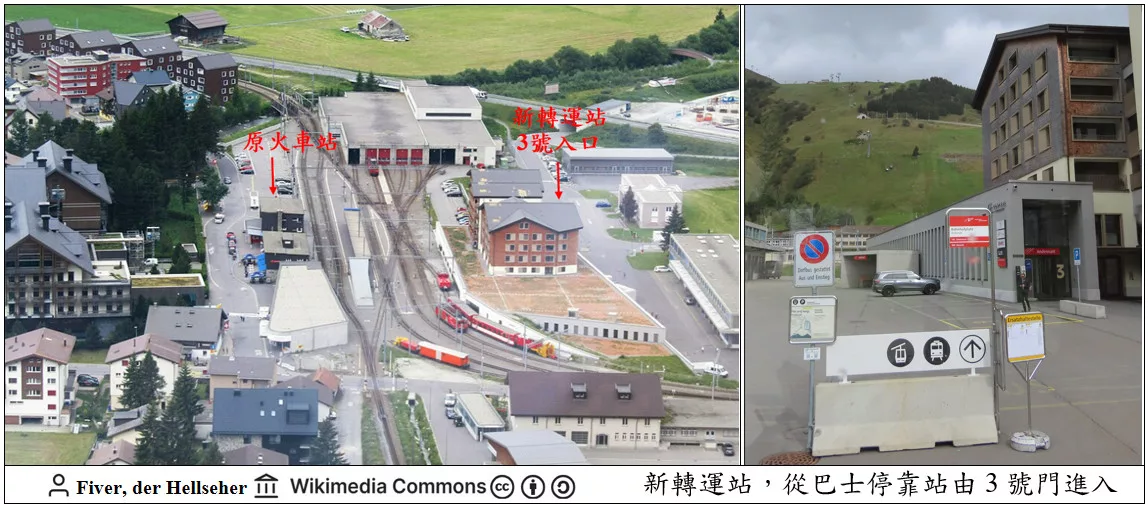

隨著旅客從2019年35萬人次攀升至2023年55萬人次,交通升級勢在必行。安德馬特中心(Andermatt Central)計畫將火車站改建為連接歷史村莊「安德馬特中心」(Andermatt Zentrum)與新度假區「安德馬特羅伊斯」(Andermatt Reuss)的樞紐。這個多功能轉運站包含:地下停車場、商業大廳與票務中心、月台層零售辦公空間、地面四層48套精品公寓、直通新建築主體、月台與滑雪纜車系統的地下連通道。

我們三次造訪安德馬特的經歷,時隔不及四年,讓我們親眼見證了這座阿爾卑斯山城的驚人蛻變。作為不諳滑雪的旅人,我們雖難以完全領略其作為頂級滑雪勝地的專業魅力,卻能從城鎮日新月異的變化中,真切感受到它蓬勃發展的活力。

每次重遊,嶄新的設施與服務總讓我們驚艷,處處體現著瑞士人對細節的執著。這讓我們深刻體悟:瑞士觀光的卓越成就,絕不僅僅依賴壯麗的雪山與湖泊,更在於他們將「以客為尊」的理念貫徹到每個環節的堅持。

離開安德馬特時,我們看到一個古樸的小教堂-聖科倫班教堂(St. Kolumban),其歷史可追溯至烏瑟恩山谷(Ursern Valley)隸屬於迪薩蒂斯(Disentis)本篤會修道院的時期。這座教堂是修道院贈予現今軍營旁聚落的禮物,其獨特的晚期羅馬式建築風格體現在未經粉刷的天然石砌立面與略微傾斜的鐘樓上。儘管因山坡地形需要反覆修繕,但該建築自17世紀以來基本保持原貌。在1606年安德馬特鎮中心的新教區教堂「聖彼得與保羅教堂」(St. Peter and Paul)落成前,聖科倫班教堂一直是整個烏瑟恩山谷的教區教堂。

在對面的圓環,有一座名為「石人像:人性本質」(Steinmandli Human Nature)的石雕作品,以莊重而質樸的姿態迎接著造訪安德馬特與烏瑟恩山谷(Ursern Valley)的賓客,象徵著這座山城的華麗蛻變—將傳統與現代、親近感與距離感完美交融。

創作者烏戈·羅迪諾內(Ugo Rondinone)出生於布魯嫩(Brunnen),現居紐約,是享譽國際的當代藝術家。其創作橫跨裝置藝術、繪畫與影像等多元領域。這組「人性本質」雕塑以其恢宏尺度與極簡造型震撼人心,生動詮釋了阿爾卑斯山脈的原始力量。在安德馬特的蒼穹之下,這些靜默的石人與周邊群山相互呼應,形成一幅天人合一的壯闊景致。

魔鬼橋(Teufelsbrücke)

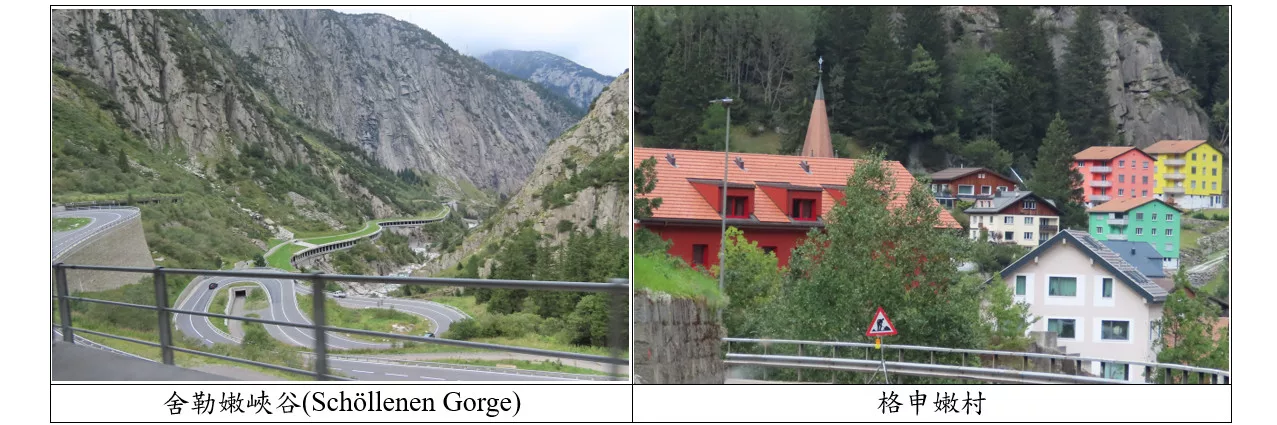

沿著雷烏斯河(Reuss),巴士很快來到雪倫峽谷(Schöllenen Gorge)的魔鬼橋,這座橫跨羅伊斯河的橋樑這是瑞士最具傳奇色彩的地標之一,最初建於13世紀,其險峻的峽谷地形造就了「魔鬼造橋」的古老傳說,相傳當地村民因工程艱鉅而求助魔鬼,魔鬼要求以第一個過橋的靈魂為報酬,但村民機智地先讓山羊過橋,因而騙過了魔鬼。現今所見的第三版石拱橋建於1830年,作為聖哥達山口(Gotthard Pass)北麓的關鍵通道,魔鬼橋不僅是工程奇蹟,更是瑞士聯邦形成的重要戰略據點,其陡峭的峽谷岩壁上還保留著19世紀開鑿的懸崖步道與隧道系統,如今成為徒步愛好者探索阿爾卑斯山運輸史的熱門景點。

通過魔鬼橋的隧道入口處有幅紅色壁畫,名為「魔鬼與公山羊」(Der Teufel und der Geissbock),是瑞士畫家兼詩人海因里希·達尼奧特(Heinrich Danioth)於1950年創作的作品。該壁畫生動演繹了「魔鬼契約」的經典場景,紅魔鬼(Teufel)手持三叉戟,對著公山羊(Geissbock),呼應當地關於魔鬼橋的傳說。

格申嫩村 (Göschenen)

沿著蜿蜒盤旋的山路下行,巴士緩緩駛入格申嫩村(Göschenen)—這個隱匿在雷烏斯河(Reuss)上游谷地的小村落,正是我們先前在介紹艾羅洛時詳述的舊聖哥達鐵路隧道北端出口所在。作為連接瑞士德語區與義語區提契諾州(Ticino)的戰略咽喉,這座海拔1,111米的山村雖小巧玲瓏,卻坐擁令人屏息的阿爾卑斯全景,陡峭的花崗岩峰巒如天然屏障環抱村落,湍急的雷烏斯河水穿過峽谷奔流而下。格申嫩保留了阿爾卑斯傳統山居生活的縮影,石砌穀倉與雕花木屋錯落有致地散佈在坡地上;同時又作為現代工程奇蹟的見證者,從蒸汽時代到高速鐵路的百年變遷。

沿著蜿蜒盤旋的山路下行,巴士駛入格申嫩村(Göschenen)—這座隱匿於雷烏斯河(Reuss)上游谷地的小村落,正是我們先前介紹艾羅洛時提到的舊聖哥達鐵路隧道北端出口所在地。作為連接瑞士德語區與義語區提契諾州的戰略要地,這座海拔 1,111米的山村雖然小巧,卻坐擁令人屏息的阿爾卑斯山景:峻峭的花崗岩山峰如天然屏障般環繞四周,湍急的雷烏斯河自峽谷中奔騰而下,聲勢磅礡。格申嫩保留了阿爾卑斯傳統山居生活的原貌,石砌穀倉與雕花木屋錯落於坡地之上,樸實而詩意;同時也是見證現代交通工程奇蹟的重要據點,從蒸汽時代的鐵道開鑿,到今日世界最長基底隧道的貫通,百年間的技術躍進在這裡留下深刻軌跡。

瓦森(Wassen)

瓦森是士烏里州(Uri)一個坐落在聖哥達鐵路旁的迷人山村,海拔930米,以其標誌性的巴洛克式聖加倫教區教堂(St. Gallus Church)聞名於世。於1734年重建後,從便成為了山谷景觀的特色。尤其當聖哥達鐵路(的列車在蜿蜒的山路上環繞教堂而行時,構成阿爾卑斯山區最經典的畫面。瓦森的地理位置極具戲劇性,位於雷烏斯河(Reuss)峽谷上方的一處台地,被陡峭的花崗岩山體環抱,村民的傳統木造房屋錯落有致地分佈在斜坡上,與周圍的自然景觀完美融合。這個小村莊在鐵路史上佔有特殊地位,因舊哥達鐵路在此設計了著名的雙迴旋隧道(Double Loop Tunnel),使列車得以在短距離內爬升高度,乘客能在不同角度多次欣賞到聖加倫教堂的不同風貌。今日的瓦森仍是探索周邊阿爾卑斯自然景觀的理想基地,包括前往附近的滑雪場和徒步路線,同時保留了傳統的山區生活方式,當地乳製品和手工藝品尤其受到遊客青睞。

巴士在瓦森的校舍廣場左轉,往蘇斯滕山口(Susten Pass)爬昇,天氣逐漸變差,剛開始還能勉強拍些山景照片。

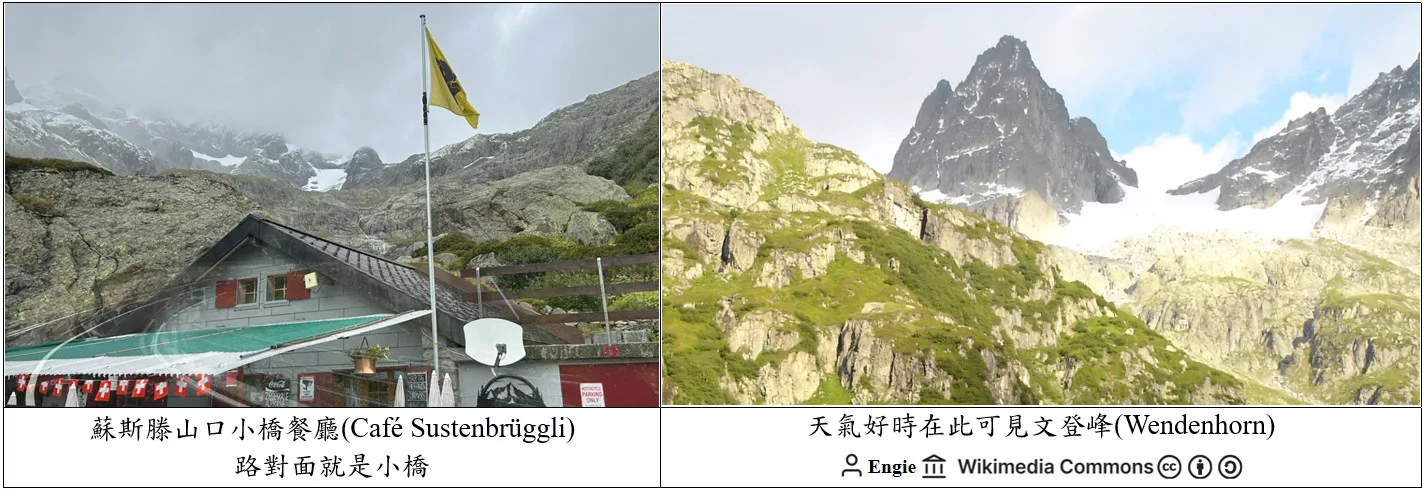

巴士前行約13公里後,出現了一家「蘇斯滕山口小橋餐廳」(Café Sustenbrüggli)「Sustenbrüggli」。這家溫馨小巧的餐廳緊貼著岩壁而建,背靠著壯麗的山景。可惜巴士轉過彎才發現,來不及調整拍照角度。根據網路資料,這間餐廳擁有大約40個有遮蔽的花園座位,有停車場,很受機車、單車朋友的歡迎。天氣晴朗時,從餐廳可以眺望海拔3,023米的「文登峰」(Wendenhorn)。這座山峰在德語中有「轉折之峰」之意,其險峻的山勢自19世紀末阿爾卑斯登山運動興起以來,就成為瑞士阿爾卑斯山區極具代表性的登山勝地。

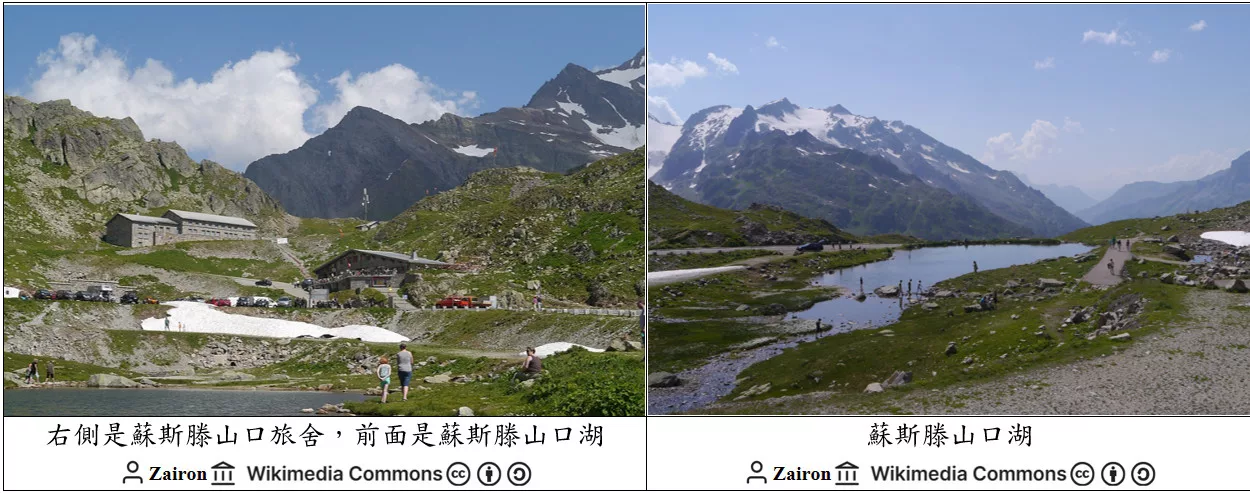

蘇斯滕山口頂點(Sustenpasshöhe)

巴士繼續往前推進,經過一個較長的隧道,到達蘇斯滕山口頂點(Sustenpasshöhe),這裡有蘇斯滕山口旅舍(Sustenpass Hospiz)、停車場,還有一個蘇斯滕山口湖,可惜能見度太差,不要說群山,就是路邊建物都不可尋,我們只能借維基照片分享讀者。

郵政巴士也沒安排在此停車,這裡引用BerndGehrmann 2003的照片與說明:從蘇斯滕山口(Sustenpass)眺望施泰因冰川(Steingletscher)和施泰因湖(Steinsee),最右側為施泰因利米冰川(Steinlimigletscher),後方中央處則是格韋希滕峰(Gwächtenhorn)。右圖則是1988年的照片,冰川明顯縮小後退。

蘇斯滕斯泰因冰川 (Steingletscher, Susten)

巴士往前繼續行駛約5公里,到達「蘇斯滕斯泰因冰川」休息站,在此停留20分鐘,這裡有一家酒店、餐廳與阿爾卑斯奶酪廠(Alpkäserei)。雖然地名有斯泰因冰川,地圖上顯示也確實離冰川較近,但實際上天氣好時也無法看到,而是在蘇斯滕山口頂點有比較好的觀景點。

從瓦森的夏末好天氣到此地又是一派嚴冬景象,還有點飄雪,我們只好進餐廳點個咖啡取暖。

離開休息站,約末半小時,巴士回到因內特基興(Innertkirchen),繼續往前可以俯瞰MIB鐵路與溫特瓦瑟(Unterwasser)谷地,不出10分鐘就回到邁林根鎮上。

小貼士

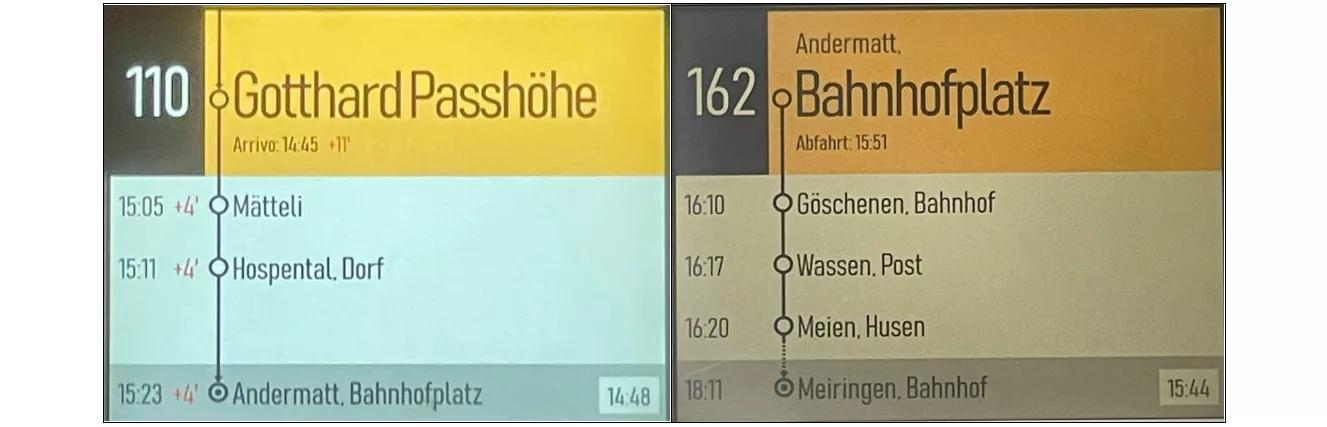

此趟巴士之旅還有個小提醒,我們出發時,班號是682,但每次到鄉鎮,不知是否是訂座的乘客比較少,巴士螢幕會變為1字頭短途班號,不明就理的旅客回來時,停泊巴士一多,有可能找不到自己的巴士。

結語

穿越時空的阿爾卑斯山脈巡禮

這趟長達近九小時的郵政巴士之旅,猶如一場穿越時空的阿爾卑斯山脈巡禮。從邁林根出發,環繞四大山口(格里瑟爾、努弗嫩、聖哥達、蘇斯滕)的208公里旅程,不僅讓我們領略瑞士最壯麗的高山景觀,更見證了這片土地承載的千年歷史與人文底蘊。

自然與人文的雙重饗宴

郵政巴士的山口之旅之所以獨特,在於它完美融合了自然奇觀與人文歷史。沿途我們看到:

– 冰川雕刻的峽谷與冰蝕湖(如雷特里克斯博登湖)

– 中世紀商旅路線的遺跡(如魔鬼橋)

– 工業革命的工程奇蹟(如聖哥達鐵路隧道)

– 當代永續能源的實踐(如格里塞爾世界的水力發電)

這些元素共同構成了瑞士阿爾卑斯山區的立體畫卷,遠非單純的風景觀光所能比擬。

郵政巴士的獨特魅力

相較於著名的景觀列車,郵政巴士山口之旅仍保持著「秘境」特質:

1.靈活性:可隨時停靠拍照,司機常擔任導覽角色

2.真實性:深入一般遊客罕至的傳統山村(如霍斯彭塔爾)

3.經濟性:搭配半價卡或優惠日票,成本遠低於景觀列車

實用建議

1.最佳季節:7-9月天氣最穩定,但6月底可避開人潮

2.裝備準備:即使夏季也需攜帶防風外套

永恆的記憶

當巴士穿越雲霧繚繞的山口,或是駛過陽光下的高山牧場,我們不只看到風景,更感受到瑞士人與這片山脈共存的智慧。從中世紀的驛站到現代化的隧道工程,從冰川退縮的警訊到永續能源的開發,這趟旅程教會我們:真正的旅行,是去理解一個地方如何與自然對話。

正如瑞士作家馬克斯·弗里施(Max Frisch)所言:「阿爾卑斯山不是風景,而是一種體驗。」郵政巴士的山口之旅,正是這種體驗的最佳載體。它或許沒有冰川快車的奢華,卻能帶給你更真實、更深刻的瑞士記憶—那些在髮夾彎驚險會車的瞬間、在古老旅舍喝到的熱巧克力、在意外發現的觀景台看到的全景,都將成為旅途中最珍貴的片段。